Der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers» – diesen Spruch konnte ich in meiner Studienzeit oft hören. Zeitzeugen hätten eben nur eine Perspektive – ihre eigene. Historiker dagegen, so lautete die gängige Argumentation, gehen in die Archive, sehen sich Dokumente aller Beteiligten an – und haben am Ende eine ausgewogene Gesamtübersicht.

Sie sollten am liebsten die Geschichte so erzählen, «wie es eigentlich gewesen ist», um eine bekannte Forderung des preußischen Historikers Leopold von Ranke in Erinnerung zu rufen. Wenn wir auf lebendige Zeitzeugen angewiesen wären, wie könnten wir dann die römische Geschichte, die Geschichte des Mittelalters oder die Französische Revolution lehren?

Die mit der Zeitgeschichte beschäftigten Historiker dagegen haben schon frühzeitig den Wert der Zeitzeugen verstanden. Sie machen Geschichte lebendig, sie erzählen genau das, was nicht in den schriftlichen Quellen zu finden ist – und ihre Aussagen ergeben in der Gesamtheit das Bild, das der Vergangenheit am nächsten kommt. Dabei ist «am nächsten» zu betonen, denn heute wird kein Historiker mehr behaupten wollen, Geschichte genau so zu erzählen, «wie es eigentlich gewesen ist».

Tathandlung Wir wissen, dass Historiker ihre Meinungen und Standpunkte haben, und dass es auch für die Zeitzeugen immer darauf ankommt, aus welcher Perspektive sie das aktuelle Geschehen verfolgten. In diesem Sinne sind die Zeitzeugen eben tatsächlich Zeugen. Wie jeder Richter, so wird auch der Historiker versuchen, möglichst viele Zeitzeugen zu befragen, um sich ein besseres Bild der Tathandlung machen zu können.

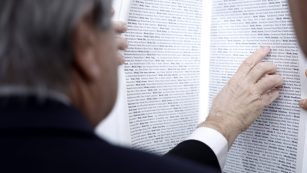

Kein anderes Kapitel der Geschichte ist so gut durch Zeitzeugenaussagen belegt wie der Holocaust. Sobald der Krieg zu Ende war, entstanden in verschiedenen Ländern Historische Kommissionen der Überlebenden, die Zeitzeugenberichte sammelten. In Zeitschriften wie «Fun letztn Churbn» sammelten sie schon 1945 Dokumente des Grauens.

Gerade weil Orte wie Auschwitz und Majdanek, Treblinka und Sobibor, aber auch Dachau und Buchenwald ohne Präzedenzfall in der Geschichte der Menschheit waren, glaubten viele Menschen damals und heute nicht, was dort geschah. Manche wollten es nicht glauben, andere konnten es nicht glauben. Viele Überlebende waren während der ersten Jahre oder auch Jahrzehnte nach der Befreiung einfach nicht imstande, darüber zu sprechen, was ihnen, ihren Familien und ihrer Umgebung angetan wurde. Umso wichtiger war es, die Aussagen derjenigen, die zu sprechen bereit waren, zu sammeln.

Als viele Jahrzehnte später deutlich wurde, dass die Zeitzeugen immer weniger wurden, begannen die an der Erinnerung Interessierten mit systematischen Versuchen, möglichst viele Augenzeugenberichte in Ton und Bild für die Nachwelt festzuhalten. Die bekannteste dieser Unternehmungen ist das Projekt der Spielberg Foundation. Mittlerweile sind Tausende von Zeitzeugenberichten vor der Kamera aufgenommen und für die Nachwelt aufbereitet worden.

Gegenwart Es ist wichtig, dass es diese Videoaufnahmen gibt – dennoch kann nichts die eigentlichen Zeitzeugen ersetzen. Insbesondere für Schüler und Studierende können die Zeitzeugen die grausame Dimension des 20. Jahrhunderts auf eine Art und Weise vortragen, wie es der Bildschirm oder das Buch vor ihnen nicht zu tun vermag. Die Zeitzeugen können direkt auf ihre Fragen antworten, Parallelen zur Gegenwart ziehen und ihre eigenen Schlüsse für die Zukunft ziehen. Vor wenigen Wochen starb mit Max Mannheimer einer der bekanntesten Zeitzeugen, der Woche für Woche Schulen besucht hatte.

Wie viele andere Zeitzeugen, so zeigte er den Schülern, dass vor ihnen nicht ein Automat sitzt, der auf Knopfdruck immer dieselbe Geschichte parat hat, sondern ein Mensch, der viele andere Dimensionen hatte, als eben nur Zeitzeuge zu sein. Er fuhr mit seinem silberfarbenen Tatra 87 aus dem Jahr 1938, der wie aus einem Film wirkte, vor der Schule vor und hatte die Herzen der Schüler bereits gewonnen, bevor er zu erzählen begann.

Er verwies stolz darauf, dass das Steuerrad rechts war, denn dies belege schließlich, dass das Fahrzeug vor der Annexion des Sudetenlandes im Oktober 1938 gebaut wurde. Der Tatra war eine Erinnerung an die Kindheit vor dem deutschen Einmarsch im Sudetenland. Seine Erzählweise zeigte auch, dass die Nazis den Opfern nicht den Sinn für Humor austreiben konnten.

Virtuell Gewiss, man wird auch in Zukunft auf virtuelle Art Überlebende des Holocaust hören und sehen können, doch sie bleiben eben auf den technischen Vorgang des Abspielens eines Films beschränkt. Dabei geht all das verloren, was die eigentliche Begegnung mit dem Menschen ausmacht – die Annäherung an die Zuhörer, die kleinen Anekdoten und Witze, die Rückfragen oder eben das Vorfahren im alten Tatra.

All dies wird sich auch durch die modernste Technologie nicht ersetzen lassen. Aber in der Zwischenzeit sei daran erinnert: Noch gibt es sie, die letzten Überlebenden des Holocaust. Lehrer, Schüler, andere Interessierte: Fragt sie, solange sie unter uns sind!

Der Autor ist Professor für jüdische Geschichte und Kultur.