Der Autor und heutige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Leipzig Küf Kaufmann kam Anfang der 90er-Jahre als jüdischer Zuwanderer aus der Sowjetunion nach Sachsen. Sein Kurzbericht über die eigenen Erfahrungen ist einer von 24 Zwischenrufen in dem Sammelband Unter Sachsen, der auch Reportagen und Analysen enthält.

»Wir verliebten uns in die Sachsen«, erinnert sich Kaufmann, »in ihre gurgelnde, weiche Sprache, ihre Kommunikationsfreude und ihre Freundlichkeit, ihren unerschütterlichen, dem jüdischen so artverwandten Optimismus und Humor. Ein Humor voller Doppeldeutigkeit, Wärme, Herzlichkeit, Sarkasmus und – das Wichtigste von allem – voller Ironie sich selbst gegenüber.«

Freiberg Da lacht das Herz des Rezensenten, der als gebürtiger Freiberger selbst die erste Hälfte seiner mehr als 50 Jahre »unter Sachsen« verbracht hat und schon aus familiären Gründen an einem guten jüdisch-sächsischen Verhältnis interessiert ist. Nicht wenige Zuwanderer machten in Sachsen allerdings leider ganz andere Erfahrungen als Kaufmann, ihnen wird im Buch breiter Raum gegeben.

Neben den bekannten Berichten über rechtsextremistische Übergriffe etwa aus Freital und Meißen verstören die vielen alltäglichen Vorfälle, zum Beispiel die im Erzgebirge. Auch »Eingeborenen« geht es nicht immer besser als Zugereisten: Der dunkelhäutige Leipziger Ali Schwarzer verdeutlicht in seiner »unversöhnlichen Abschiedsrede«, warum er den Rassismus vieler seiner Mitbürger nicht mehr erträgt und seiner Geburtsstadt den Rücken kehrt – ein ausgesprochen trauriger Text.

Wo liegen die Ursachen für diese verheerenden Entwicklungen? Inwieweit sind diese wirklich sachsenspezifisch, oder haben nicht vielmehr alle Neuen Länder vergleichbar gravierende Probleme mit rechtsextremistischer Gewalt, wie ein Blick in einschlägige Statistiken nahelegt? Hier fehlt es dem Buch eindeutig an analytischem Tiefgang. Stattdessen knöpft sich Herausgeber Matthias Meisner, Redakteur beim »Tagesspiegel«, in einem einseitigen polemischen Text die sächsische CDU vor.

Keine Frage, die christdemokratische Partei nahm insbesondere unter dem ersten Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf Teile der eigenen Bevölkerung viel zu stark gegen durchaus berechtigte Rassismusvorwürfe in Schutz – so wie das die Brandenburger SPD unter Manfred Stolpe auch tat – und redet auch heute noch manches klein.

Linksextremismus Doch im Kern vertritt Meisner ein ganz anderes Argument: Die bloße Erwähnung des insbesondere in Leipzig extrem gewalttätigen Linksextremismus ist für ihn mit einer »Gleichsetzung von rechter und linker Gewalt« sowie mit einer »Dauer-Verharmlosung des Rechtsextremismus« verbunden. Diesen absurden Vorwurf erhebt er nicht nur gegen Ministerpräsident Stanislaw Tillich, sondern auch gegen den Dresdner Politikprofessor Werner Patzelt, dem er »Pegida-freundliche Analysen« unterstellt.

Ein Gegengewicht bildet die fundierte Analyse des Dresdner FAZ-Korrespondenten Stefan Locke, der sich in differenzierter Weise mit Pegida auseinandersetzt. Störend wirken die zynischen Karikaturen Klaus Stuttmanns, dessen rabiate Bildsprache an die im früheren Zentralorgan des ZK der SED veröffentlichten Propagandazeichnungen erinnert. Nur in einem Rückblick auf die Ereignisse in Hoyerswerda vor rund 25 Jahren wird ansatzweise auf den bereits in der DDR grassierenden Rechtsextremismus eingegangen.

Autoritäres Denken und Fremdenfeindlichkeit wurden seitens der SED eher instrumentalisiert als bekämpft, die Nachwirkungen dieser ideologischen Verfehlungen sind heute noch zu spüren.

Zum Schluss noch ein Lichtblick: Der tschechische Autor Jaroslav Rudis erinnert in warmen Worten an die jahrhundertealte Verbindung zwischen Sachsen und Böhmen, ohne die aktuellen Probleme kleinzureden. Von solchen Ermutigungen hätte man sich mehr gewünscht.

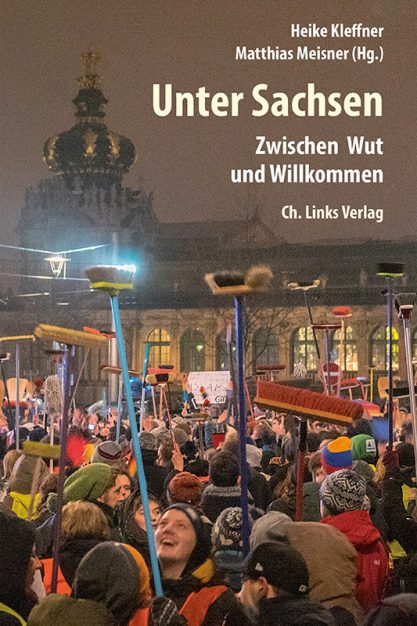

Matthias Meisner (Hg.): »Unter Sachsen«. Ch. Links, Berlin 2017, 312 S., 18 €