Franz Kafka hätte über diesen Gerichtsfall einen rätselhaft schillernden, naturgemäß unvollendeten Roman schreiben können. Der in den USA aufgewachsene, in Jerusalem lebende Autor Benjamin Balint hat über den jahrelangen Streit um den Nachlass Max Brods eine so detailreiche wie spannende Studie geschrieben, in der das Objekt des Begehrens – die womöglich letzten unveröffentlichten Kafka-Handschriften – wohl gar nicht existiert.

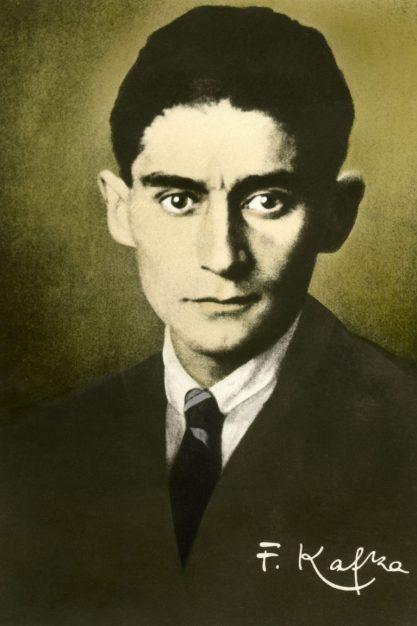

Als Franz Kafka 1924 starb, fand Max Brod, sein bester Freund aus Prager Studienzeiten, in Kafkas Schreibtisch diverse Prosafragmente, Tagebücher, Briefe, Zeichnungen und jene berühmte Notiz, in der Kafka Brod auffordert, alles Unveröffentlichte zu verbrennen, was Brod wie selbstverständlich ignorierte. Als Brod im März 1939 mit seiner Frau Elsa aus Prag floh – im letzten Zug, der die Grenze nach Polen passierte, einen Tag vor der Besetzung durch die Wehrmacht –, hatte er nur einen Koffer dabei, vollgestopft mit Kafka-Papieren.

Brod sammelte jeden Papierschnipsel, der mit Kafka zu tun hatte – und er umgarnte Frauen.

MYTHOS In Tel Aviv, wo Brod bis zu seinem Lebensende 1968 lebte, widmete er sich neben dem Schreiben und der dramaturgischen Beratung des Habimah-Theaters vor allem der Arbeit am Kafka-Mythos. Er sortierte, edierte, interpretierte die Handschriften des von ihm heiligengleich verehrten Freundes. »Kafka lesen wir brodisch«, bemerkte die Schriftstellerin Zadie Smith einmal, und so kommt es, dass der Name Max Brod untrennbar mit dem Schriftsteller verbunden ist, der vielen heute als wichtigster des 20. Jahrhunderts gilt.

Nun war dieser Brod, wie Balint zeigt, anders als Kafka offenbar ein Jäger und Sammler. Er sammelte jeden Papierschnipsel, der mit Kafka zu tun hatte, und er umgarnte Frauen, zuletzt seine Tel Aviver Sekretärin Ester Hoffe. Ob er ihr seine Kafka-Manuskripte aus Liebe schenkte oder als Entlohnung ihrer Arbeit, kann Balint nicht beantworten. In dichten, geradezu szenischen Beschreibungen und mit zahlreichen Zitaten aller Beteiligten verdeutlicht er aber, welche Besitzansprüche sich an den Kafka-Mythos knüpften.

Obwohl offenbar nie geklärt wurde, wie viele Kafka-Papiere sich noch im Brod-Nachlass befinden.

Nach Brods Tod verkaufte Hoffe die hoch gehandelten Kafka-Papiere auf Auktionen, doch als sie selbst 2007 starb, fiel einem Anwalt der israelischen Nationalbibliothek Brods Testament in die Hände, wonach sein literarischer Nachlass »der Bibliothek der Hebräischen Universität oder der Städtischen Bibliothek Tel Aviv oder einem anderen öffentlichen Archiv im Inland oder Ausland« übergeben werden sollte.

MARBACH Die bis zum Obersten Gerichtshof in Jerusalem gehenden Verfahren, die nun folgten, wurden international beobachtet und kommentiert. Dabei erntete vor allem Eva Hoffe, die jüngste Tochter Ester Hoffes, die in ihrer von Katzen bevölkerten Tel Aviver Wohnung über Brods Bibliothek und Papiere herrschte, viel Häme. Balint behandelt die eigenwillige Frau, die vergangenen Sommer starb, eher wie Kafka die sprechenden oder singenden Tiere in seinen Erzählungen: mit offenen Ohren und viel Milde. Dem Autor geht es vor allem um den Streit zwischen der Jerusalemer Nationalbibliothek und dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, das vor dem Obersten Gerichtshof Israels nur scheinbar als unbeteiligter Prozessbeobachter auftrat.

2016 entschied der Oberste Gerichtshof, dass der Brod-Nachlass nach Jerusalem gehen soll.

Obwohl offenbar nie geklärt wurde, wie viele Kafka-Papiere sich noch im Brod-Nachlass befinden, standen Kafka als jüdischer, deutschsprachiger Autor und seine Deutung nach der Schoa im Zentrum des Gerichtsstreits. Balint erklärt nicht nur, weshalb Israel den weltberühmten Sohn der Diaspora lange ignorierte; er zeigt auch, dass das Literaturarchiv in Marbach mit der Überzeugung argumentierte, »nur die Israelis hätten eigene Interessen vertreten, wohingegen das Marbacher Literaturarchiv als uneigennütziger, neutraler, ja passiver Beobachter aufgetreten sei; es klang, als sei Deutschland die wahre Heimat des menschlichen Geistes«.

KOSTBAR 2016 entschied der Oberste Gerichtshof in Jerusalem, dass der Brod-Nachlass an die Nationalbibliothek in Jerusalem gehen und dort digitalisiert werden soll. Noch liegen die kostbarsten Teile, darunter Brods frühe Prager Tagebücher, in Banksafes in Zürich. Doch für den Berliner Stefan Litt, der in Jerusalem für die deutschsprachigen Archivbestände zuständig ist, steht längst fest, dass die Nationalbibliothek den letzten großen deutschsprachigen Nachlass erhalten hat, der in Israel noch in privater Hand schwebte.

Erforscht werden kann nun erstmals das Werk des Mannes, der nicht nur Kafkas Werk rettete, sondern auch eine wichtige Figur im kulturellen Leben Israels war. Was Kafka betrifft, so möchte die Nationalbibliothek auch dessen handschriftliche Spuren in Brods Nachlass digital zugänglich machen. Demnächst kann hoffentlich alle Welt Kafkas schöne Schrift bewundern. Sein Werk aber, das zum größten Teil längst veröffentlicht ist, entzieht sich weiter jeder Vereinnahmung.

Benjamin Balint: »Kafkas letzter Prozess«. Aus dem Englischen von Anne Emmert. Berenberg, Berlin 2019, 336 S., 25 €