Joseph Cedar, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Drehbuchpreises in Cannes. Hatten Sie damit gerechnet?

Natürlich wünscht sich jeder, Preise zu gewinnen. Ich müsste lügen, wenn ich das nicht zugäbe. Aber es ist auch so: Wenn man nicht im Wettbewerb von Cannes ist, wünscht man sich nichts mehr, als dabei zu sein. Dann kommt die Einladung, und das ist schon mehr als genug. Wenn man dann noch den Trubel erlebt, die Premiere, dann ist das in gewissem Sinn plötzlich ganz normal und bedeutet einem gar nicht mehr so viel. Ähnlich ist es nach meiner Erfahrung mit dem Berlinale-Regiepreis für »Beaufort« 2007 auch mit Auszeichnungen. Hat man sie, sind sie egal, hat man sie nicht, quälen sie einen.

Da sind wir schon mittendrin in Ihrem Film. Dort geht es um den Israel-Preis und die Rivalität zwischen Vater und Sohn.

Ja, beide haben das Gefühl, zurückgewiesen zu werden und ungeliebt zu sein: der Vater von der israelischen Gesellschaft und der Sohn von seinen wissenschaftlichen Kollegen. Beide haben ein bisschen recht, aber beide müssen auch begreifen, dass es unklug ist, sich in den Schmollwinkel zurückzuziehen.

»Footnote« benutzt viele verschiedene künstlerische Mittel. Der Film ist komisch, aber erzählt doch auch von einem sehr ernsten moralischen Dilemma.

Mir gefällt die Idee, »Footnote« als Komödie zu verstehen – es war immer meine Absicht, dass das Publikum sich frei fühlen soll zu lachen; man muss das alles nicht so ernst nehmen. Aber natürlich handelt es sich, streng genommen, um eine Tragödie. Wie die meisten Vater-Sohn-Geschichten.

Würden Sie sagen, dass Ihr Film uns auch Allgemeineres über die israelische Kultur erzählt?

Ich bin immer etwas misstrauisch, wenn etwas zu universal sein will. Natürlich möchte man als Regisseur, dass der eigene Film viele Menschen anspricht. Natürlich ist die ethische Botschaft meines Films: absolute Wahrheit ist unmöglich. Dass

es Wichtigeres gibt. Dass wir alle in der Lüge leben. Dass das vielleicht so sein muss und dass es uns trotzdem quält. Dies alles hat natürlich viel mit Israels Gesellschaft zu tun und mit der politischen Situation, in der wir leben. Da möchte ich nicht drum herum reden. Allerdings gilt das doch vielleicht für jede Gesellschaft, oder? Wenn der Film von Israel handeln sollte, dann gewiss nicht von der ganzen Gesellschaft, sondern von einem bestimmten Segment, dem akademischen Milieu.

Haben Sie zu diesem Milieu selbst Beziehungen?

Ja, mein Vater ist Universitätsprofessor. Insofern kenne ich den Menschenschlag, die Art, sich zu benehmen, zu sprechen, die Machtkämpfe hinter der formalen Freundlichkeit.

Beide Protagonisten Ihres Films, Vater wie Sohn, sind Talmud-Forscher. Warum haben Sie dieses Fach gewählt?

Die Talmud-Fakultät der Hebräischen Universität ist ein besonderer Ort: Es ist die kleinste Universitätsabteilung, aber sie ist weltberühmt für ihre kompromisslose Wahrheitssuche, ihren gnadenlosen Umgang mit Fehlern. Wenn man beginnt, über die Fakultät zu recherchieren, hört man sehr schnell von mythischen Rivalitäten zwischen Dozenten, von Sturheit geradezu epischer Dimension, von exzentrischen Professoren und esoterischen Forschungsgebieten – ich habe mich in das Sujet verliebt. Ein tolles Filmthema!

Das Gespräch führte Rüdiger Suchsland.

—

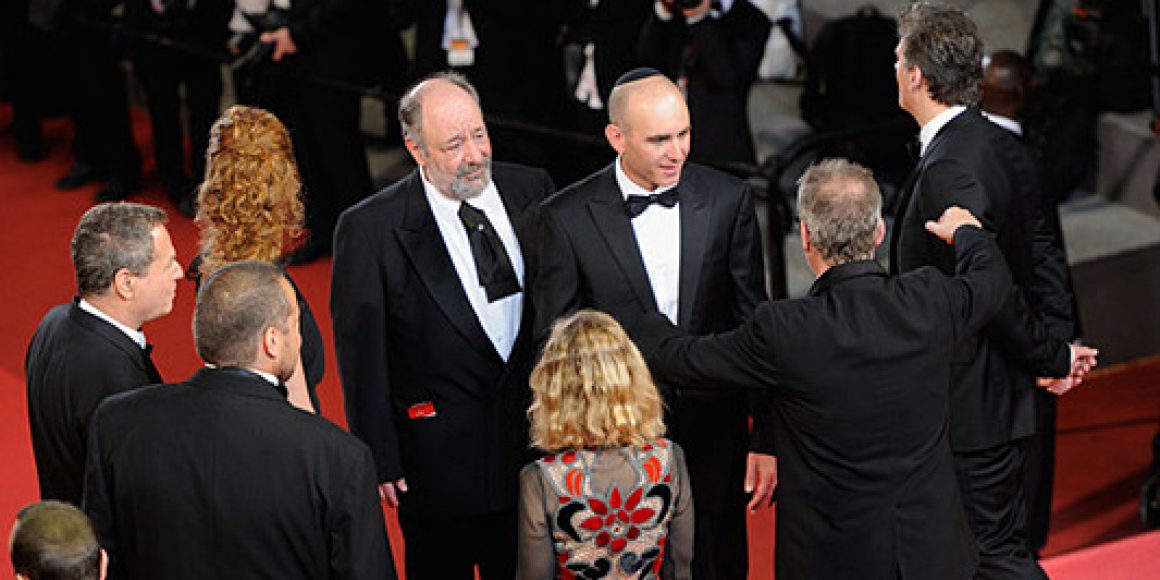

Joseph Cedar wurde 1968 in New York geboren und zog im Alter von sechs Jahren nach Israel. Er studierte Philosophie und Theaterwissenschaften an der Hebräischen Universität Jerusalem, an deren Talmud-Fakultät auch sein vierter Spielfilm »Hearat Shulayim« (Footnote) angesiedelt ist: eine Tragikomödie über zwei Talmud-Forscher, Vater und Sohn. Für den Film, bei dem er auch Regie führte, gewann Cedar bei den Filmfestspielen von Cannes vorige Woche den Drehbuchpreis.