Seither duckt sich die jüdische Gemeinschaft nicht mehr, sondern tritt in die Öffentlichkeit, wenn es sein muss»: So beschreibt Salomon Korn rückblickend die herausragende Bedeutung der Bühnenbesetzung vom 31. Oktober 1985. An diesem Tag sollte in den Kammerspielen des Frankfurter Schauspielhauses das Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod von Rainer Werner Fassbinder uraufgeführt werden.

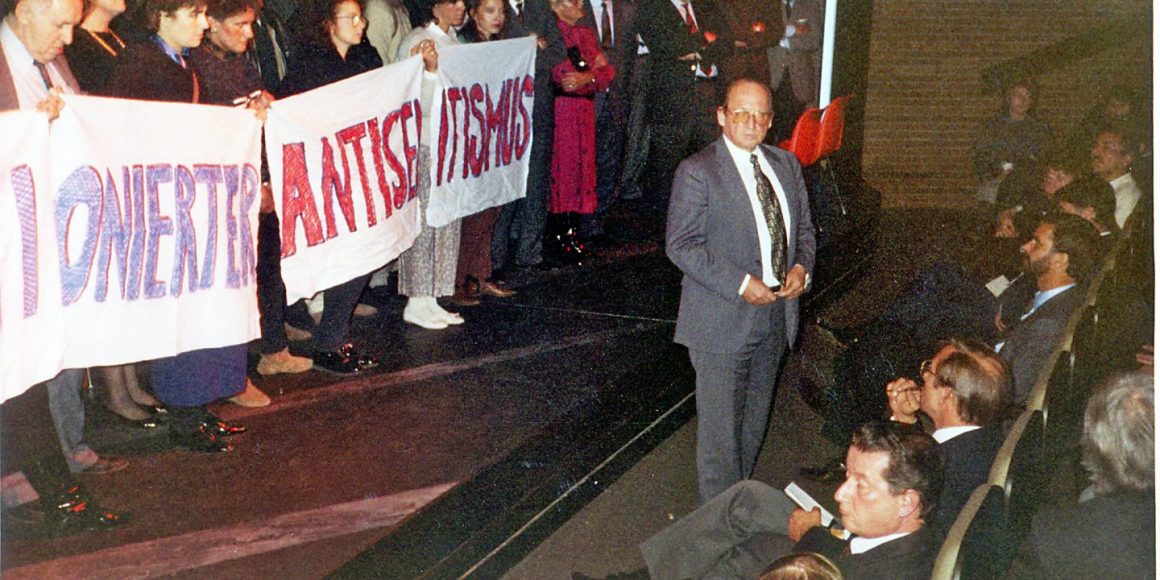

Doch dann besetzten etwa 25 Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, unter ihnen Ignatz Bubis, Dieter Graumann, Peter Feldmann, Micha Brumlik und Michel Friedman, die Bühne und präsentierten ein Spruchband mit der Aufschrift «Subventionierter Antisemitismus».

Publikum Es kam zu lautstarken Diskussionen mit dem Publikum. Letztlich konnten die Gemeindemitglieder die zuvor kontrovers diskutierte und von Protesten begleitete Aufführung des als antisemitisch kritisierten Stücks verhindern.

Fassbinder nannte seine Figur «Der reiche Jude». Gemeint war auch Ignatz Bubis.

«Das sind solche Ereignisse, die den Weg der jüdischen Gemeinschaft in die Öffentlichkeit geebnet und gebahnt haben», sagt Salomon Korn, seit 1999 Vorsitzender der Frankfurter Gemeinde, heute, rund 35 Jahre nach der Debatte, über die Bühnenbesetzung. Seine Worte sind Teil einer Videocollage aus sechs Interviews mit Protagonisten des altbundesrepublikanischen jüdischen Frankfurt.

Die Interviews waren am vergangenen Sonntag im Rahmen eines großen Symposiums zu sehen, das in den Frankfurter Kammerspielen – am Schauplatz der Bühnenbesetzung von 1985 – stattfand und auf YouTube live übertragen wurde. Ausgerichtet wurde es vom Schauspiel Frankfurt, dem Jüdischen Museum, dem Fritz Bauer Institut und dem Institut der Theaterwissenschaft der Goethe-Universität.

Für Kritik an Fassbinders 1975 entstandenem Stück sorgte vor allem die als «Der reiche Jude» titulierte Figur eines Immobilienspekulanten. Viele sahen in ihr eine antisemitische Karikatur des Immobilienunternehmers, späteren Frankfurter Gemeindevorsitzenden und Zentralratsvorsitzenden Ignatz Bubis. «Er fühlte sich angesprochen in seiner wirtschaftlichen Rolle, aber nicht in seiner Person», stellte Michael Lenarz, stellvertretender Direktor des Jüdischen Museums Frankfurt, die Sicht von Bubis auf Fassbinders Stück klar. Die Figur «Der reiche Jude» sollte, so Lenarz auf dem Symposium, nach Fassbinders Worten eine Querschnittsfigur aus allen Immobilieninvestoren im Frankfurter Westend darstellen – was die Sache selbstverständlich keineswegs besser macht.

emanzipation «Das Thema der Städte zerstörenden Spekulation hatte seine reale Entsprechung im Westend», betonte der Kultur- und Literaturwissenschaftler Wanja Hargens in seinem Vortrag zur Entstehung und Wirkung von Der Müll, die Stadt und der Tod. Im Streit um die vom damaligen Frankfurter Theaterintendanten Günther Rühle geplante Uraufführung des Stücks hätten sich einerseits die Freiheit der Kunst und der Schutz vor Zensur, andererseits die historische Verantwortung gegenüber Juden und der Schutz der Minderheiten gegenübergestanden. Die Kritik der Jüdischen Gemeinde habe sich vor allem gegen den Aufführungsort, das subventionierte Stadttheater, gerichtet.

Die Gemeindemitglieder seien darüber besorgt gewesen, dass künftig unter dem Deckmantel staatlich subventionierter Kunst Antisemitismus möglich sein würde. Diese Einschätzung bestätigte der Rechtsanwalt und Notar Hermann Alter, der zu den Organisatoren der Bühnenbesetzung gehörte: «Wir sagten, das kann doch nicht sein, dass die Stadt Geld dafür ausgibt, dass so ein Dreck auf die Bühne kommt.» Alter nahm an dem von Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, moderierten Podiumsgespräch zur Tragweite der Ereignisse vom 31. Oktober 1985 teil.

Der Publizist Michel Friedman beschrieb in dem Gespräch die politische Aufbruchsstimmung, welche die damalige jüngere Generation, der er angehörte, innerhalb der Frankfurter Gemeinde anschob: «Wir sagten: Raus aus den Hinterzimmern mit Oberbürgermeistern und Ministerpräsidenten, raus in die Öffentlichkeit, lasst uns öffentlich streiten, lasst uns diskutieren!» So entstand laut Friedman der erste große Emanzipationsprozess der jüdischen Gemeinschaft.

«Wir sagten: Raus aus den Hinterzimmern! Lasst uns öffentlich streiten!»

Michel Friedman

Die Community sei zu dem Zeitpunkt eine andere gewesen, betonte auch Marina Chernivsky. Die Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland blickte als Vertreterin der heutigen jüngeren Generation auf die über 30 Jahre zurückliegende Fassbinder-Kontroverse. In dem umstrittenen Stück sieht sie «eine Produktion massiver antijüdischer Bilder» sowie «einen Tabubruch».

Chernivsky bemängelte, dass sich damals fast niemand mit der Wirkung des Stücks auf die Schoa-Überlebenden und ihre Nachkommen beschäftigte. Zugleich würdigte sie die Bühnenbesetzung als «eine emanzipative Handlung, die in die Geschichte eingegangen ist». Und sie zog eine Parallele zur heutigen jüdischen Gemeinschaft: «Wir haben in den vergangenen Jahren ebenfalls eine Politisierung erlebt.»

reich-ranicki Die Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg mahnte, die jüdische Perspektive auf die Bühnenbesetzung nicht zu homogenisieren. «Die Heterogenität zu sehen, ist wichtig», betonte sie. Tatsächlich sprachen sich auch einige wenige Protagonisten des jüdischen Frankfurt der 80er-Jahre für die Aufführung von Der Müll, die Stadt und der Tod aus, etwa Marcel Reich-Ranicki. So erinnerte sich auch Cilly Kugelmann, ehemalige Programmdirektorin des Jüdischen Museums Berlin, in der eingangs erwähnten Videocollage: «Ich fand das Stück auch nicht besonders gut, aber ich hätte es aufgeführt.»

Zu den Befürwortern der Aufführung gehörte auch der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit, der am 31. Oktober 1985 im Theatersaal saß und mit den auf der Bühne protestierenden Gemeindemitgliedern diskutierte. Er soll die Bühnenbesetzung im Nachhinein als «Coming-out» der Jüdischen Gemeinde bezeichnet haben.

Salomon Korn präzisierte den damaligen Mentalitätswandel im Videointerview. «Die Zeit des Duckens ist vorbei» meint, so Korn, «dass Juden heute in die Öffentlichkeit treten, ohne Herzklopfen zu haben oder sich schämen zu müssen, wie das bei der älteren Generation noch der Fall war».