Herr Friedman, Ihr Buch über Leonard Cohen im Jom-Kippur-Krieg heißt »Who by Fire« – wie eines der bekanntesten Lieder des Sängers. Was bedeutet Ihnen der Song?

Ich liebe die lange jüdische Geschichte, die darin ausgedrückt wird. Im Mittelalter hat jemand ein Gebet mit dem Titel »Unetane Tokef« geschrieben, eines der wichtigsten Gebete an Jom Kippur in der Synagoge. Es beschreibt nicht nur Gott als Richter, der über Leben und Tod entscheidet, sondern es führt auch die verschiedenen Todesarten aus: wer durch Wasser, wer durch Feuer, wer durch das Schwert, wer durch ein Erdbeben und so weiter. Dieses Gebet geht um die Welt, es gelangt in die Gemeinden in Polen, in Marokko … In den 30er- und 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts hört ein sensibler Junge in einer Synagoge in Montreal das Gebet, und diese seltsamen und furchteinflößenden Zeilen prägen sich ihm ein. Dann kommen die 60er-Jahre, und das frühere Kind verbringt Zeit mit Bob Dylan, Judy Collins und Joan Baez. Und schließlich ist es 1973, und Leonard Cohen fliegt während des Jom-Kippur-Kriegs nach Israel. Diese Erfahrung ist für ihn ein Impuls, seine eigene Version des »Unetane Tokef« zu schreiben. Sein Lied geht um die Welt – und findet den Weg zurück in manche Synagogen, wo dieses Gebet nach der Melodie von Leonard Cohen gesungen wird.

Sie beschreiben anschaulich auch andere Elemente des Jom-Kippur-Gottesdienstes, die Sie an Leonard Cohen erinnern.

Ja, das Buch Jona, das an Jom Kippur gelesen wird. Da geht es darum, dass Jona versucht, Gott zu entkommen. Auch Leonard Cohen hat einmal über sich selbst gesagt, dass er die meiste Zeit seines Lebens versucht hat zu entkommen. Er entkommt seiner Gemeinde, wächst in Montreal auf, flieht von einer Frau zur anderen und von einem Ort zum nächsten. Er nimmt Drogen und probiert alles Mögliche aus, bis er endlich realisiert, dass er nicht entkommen kann. Das bringt er in einem seiner letzten Songs »You Want It Darker« zum Ausdruck. Er singt das hebräische Wort »Hineni« (»Hier bin ich«), das in der Bibel die Propheten sagen, wenn Gott Kontakt zu ihnen aufnimmt; das Wort, das auch Abraham ausspricht, als Gott ihn ruft.

Außer dem »Hineni«-Gebet gibt es noch einen weiteren »Cohen-Moment« in der Synagoge …

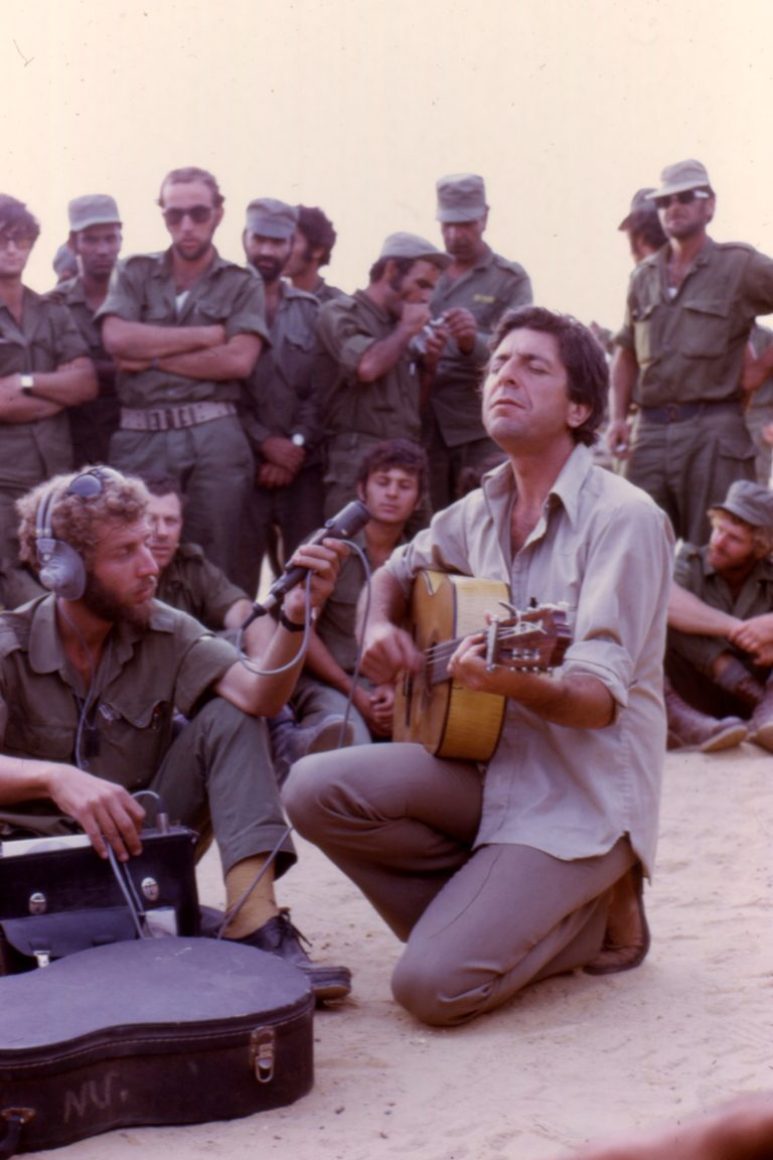

Den Priestersegen – auf Hebräisch »Birkat HaKohanim«. Juden, die von den Priestern im Tempel von Jerusalem abstammen, heißen mit Familiennamen oft Katz, Kagan oder Kohen. Auch Leonard Cohen war ein Kohen. Heutzutage haben Kohanim nicht mehr die Aufgabe, Opfer darzubringen, sondern den wichtigen Job, einen Segen vor der Gemeinde zu sprechen und damit um göttlichen Schutz für sie zu bitten. Als ich das Manuskript las, das Cohen später über seine Zeit im Jom-Kippur-Krieg geschrieben hatte, war ich erstaunt darüber, wie sehr er sich mit seinem Status als Kohen auseinandergesetzt hat. Er war sich dessen sehr bewusst, dass sein Vater und sein Großvater diese Aufgabe übernommen hatten, mit Worten um Schutz für die Gemeinde zu bitten – welche Kraft die Kohanim also hatten. Wenn einem Kind gesagt wird, dass Worte mächtig sind, dann kann man sich vorstellen, warum Leonard Cohen an die Kraft seiner Worte glaubte und daran, dass sie Menschen beschützen können. Nachdem er 1973 in Israel eingetroffen war, spielte er für ein Publikum, das mit dem Tod konfrontiert war. Es war ihm bewusst, dass seine Songs vielleicht das Letzte sein könnten, was diese Menschen hören würden, und er wollte sie beschützen. Er hat den Song »Lover lover lover« für sie geschrieben …

Das ist kein Liebeslied.

Es ist ein sehr seltsames Lied, wenn man nicht weiß, dass es auf einer Luftwaffenbasis zwischen Konzerten für Piloten im Jom-Kippur-Krieg geschrieben wurde. Es endet mit den Versen: »And may the spirit of this song/May it rise up pure and free/May it be a shield for you/A shield against the enemy …« Leonard Cohen versucht hier, ein Kohen zu sein. Er will die Piloten beschützen. Er erteilt ihnen eine Art Priestersegen in seinen eigenen Worten. Anstatt »Möge Gott dich segnen und beschützen« singt er »Möge der Geist dieses Lieds dich beschützen«. Dabei hatte sich Cohen von der Welt der Synagoge doch so weit entfernt, dass er im Gottesdienst nicht mehr dort steht und den traditionellen Priestersegen spricht. Aber er versucht eine eigene Version.

Dieses Manuskript, das Cohen über seine Erfahrungen während des Krieges schrieb, hat er nie veröffentlicht. Wie sind Sie zu der Geschichte gekommen?

Die Idee kam mir 2009, als Cohen für ein Konzert nach Tel Aviv kam. Und dann habe ich in einer Zeitung in Toronto die Geschichte über seine Tour 1973 mitten im Jom-Kippur-Krieg im Sinai gelesen. Ich kannte die Story überhaupt nicht, und mir war nicht klar, warum er nach Israel gekommen war. Ich dachte, darüber müsste man ein Buch schreiben, aber es dauerte dann noch ein paar Jahre.

Cohens Manuskript lag in einer Universitätsbibliothek in der Nähe von Toronto. Wie haben Sie davon erfahren?

Das muss ein göttlicher Wink gewesen sein. Ich habe 2016 meinem Verleger ein Exposé des Buchprojekts gemailt, damit er Leonard Cohen für ein Interview mit mir anfragt. Am nächsten Tag hatte ich eine Antwort in meinem Postfach. Die Betreffzeile lautete: »Holy shit!« An diese Mail war ein Nachruf angehängt: Leonard Cohen war soeben gestorben. Ich war deprimiert, ehrlich gesagt nicht zuletzt, weil ich dachte, auch mein Buch sei jetzt tot. Aber dann habe ich in einer Cohen-Biografie eine Fußnote gefunden – einen Hinweis auf sein Manuskript. Und es stellte sich heraus, dass es in der Bibliothek der McMaster University in Hamilton, Ontario, lag, die Cohens Archiv aufbewahrt. Offenbar hatte Cohen es an seinen Verleger geschickt, bevor er es dann nicht weiter verfolgte. Dieses Manuskript mit 45 Seiten ist ein wichtiger Teil meines Buches, wir lesen darin fast in Echtzeit über Cohens Erfahrungen im Krieg.

Leonard Cohen war politisch ambivalent. Einerseits flog er nach Kriegsbeginn so schnell, wie er konnte, nach Tel Aviv. In einem Interview sagte er: »Ich betrachte mich nicht als Zivilist. Ich betrachte mich als Soldat.« Andererseits hat sich seine Position zu Israel nach dem Krieg verändert.

Als Cohen in Israel landete, steckte er in einer persönlichen Krise. Er wollte seiner Familie entkommen, die er gerade gegründet hatte, mit der er auf einer griechischen Insel lebte und die ihm auf die Nerven ging. Er ist aber auch gekommen, weil er spürte, dass sich das jüdische Volk in einer Krise befand. In Israel nannte er sich Eliezer (»Gottes Hilfe«, Anm. d. Red.), mit seinem jüdischen Namen, und er trug etwas, das aussah wie eine Uniform. In dem Lied »Lover Lover Lover« gab es ursprünglich Verse, die er später gestrichen hat: »I went down to the desert to help my brothers fight/I know they werenʼt wrong/I know they werenʼt right/But bones must stand up straight and walk and blood must move around/And men go making ugly lines across the holy ground.« Denn Cohen hat sich daran erinnert, dass er ein kosmopolitischer Dichter ist und »größer« sein will als nur die jüdische Seite dieses Krieges. Aber dieser Widerspruch ist sehr jüdisch. Wie der Prophet Jesaja hätte Cohen gesagt, dass er nicht nur zu Juden redet. Er hörte eine jüdische Mission und sprach zur ganzen Welt.

Sie haben Soldaten interviewt, die mit Cohen im Sinai waren. Woran erinnern die sich?

Sie betrachten seinen Besuch als eine ihrer wichtigsten Erinnerungen aus dem Krieg. Dabei hat das den Kriegsverlauf überhaupt nicht beeinflusst. Vergangenes Jahr hat Bono von U2 ein Konzert in einer U-Bahn in Kiew gegeben. Da hat man sich gefragt: Was macht der denn da? Genauso seltsam war es sicherlich, Cohen auf einmal in der Sinai-Wüste zu sehen. Es war kein PR-Gag, er war dort ohne Begleitung und völlig authentisch. Er hat den Soldaten das Gefühl gegeben, dass er sie versteht. Und er hat ein persönliches Risiko auf sich genommen. Die Soldaten erinnern sich an ihn wie an einen Botschafter aus einer anderen Welt. Seine Gegenwart hat ihnen viel bedeutet.

Was bedeutet Ihnen Leonard Cohen in der aktuellen Krise Israels?

Im Jom-Kippur-Krieg hat Israel innerhalb von drei Wochen 2600 Menschen verloren, eine Katastrophe. Heute haben wir nur eine politische Krise, aber in mancher Hinsicht finde ich sie fast noch schlimmer, denn wir selbst sind jetzt der Feind. Leonard Cohen hatte ein finsteres Bild von der Menschheit, und manche seiner dunklen Visionen treffen leider auch auf Israel zu. Wir brauchen mehr Cohens, mehr solche Leute, die trotz allem politischen Lärm unsere essenzielle Menschlichkeit hörbar machen.

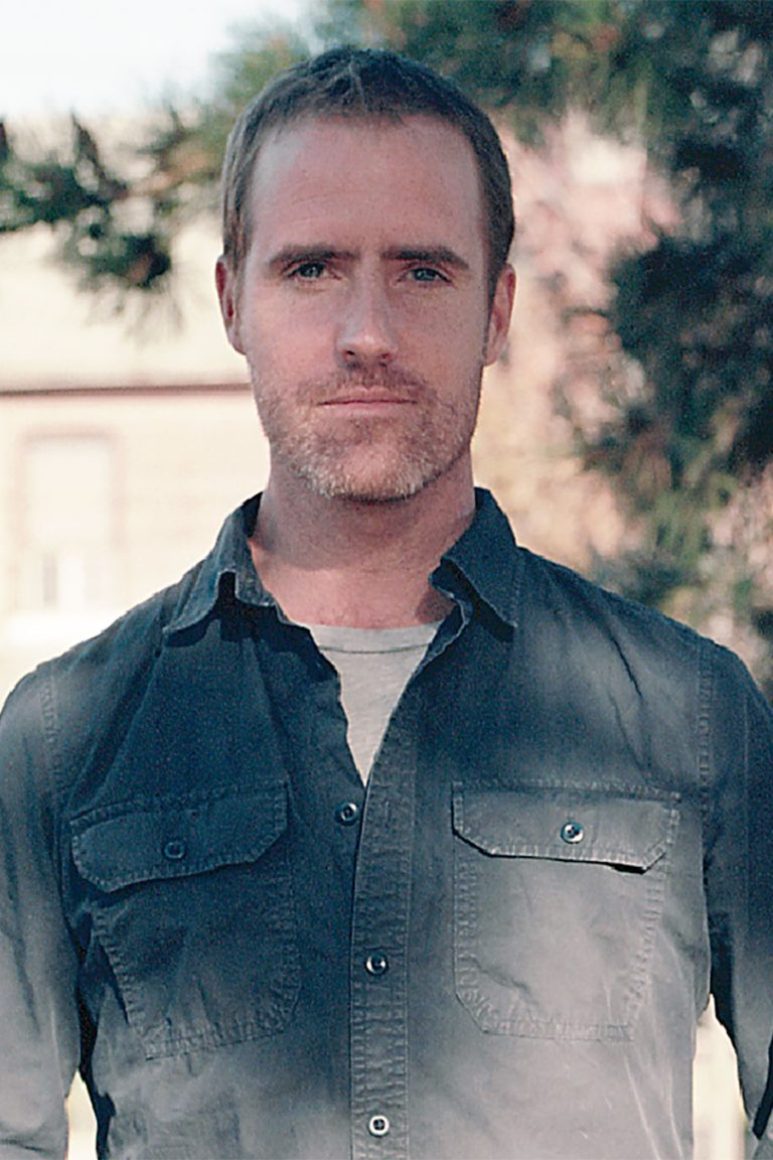

Mit dem kanadisch-israelischen Journalisten sprach Ayala Goldmann. Sein Buch »Who by Fire« erscheint im Oktober auf Deutsch.

Matti Friedman: »Wer durch Feuer. Krieg am Jom Kippur und die Wiedergeburt Leonard Cohens«. Hentrich & Hentrich, Berlin/Leipzig 2023, 208 S., 22 €