»Der Spieler, der Abenteurer, der Künstler, der Entdecker, der Sammler: allesamt Figuren, die es leicht haben, unsere Neugierde auf sich zu ziehen und unsere Phantasie zu beleben.« Derart programmatisch lockend setzte vor knapp 20 Jahren Manfred Sommers Sammeln. Ein philosophischer Versuch ein. Das private Archiv als Speicher von Wissen, Wunsch und Sehnsucht, davon handelte das Buch des Philosophieprofessors. Nicht zuletzt als Manifest des Zeitüberdauerns, zuvörderst der eigenen Existenz. Denn: Wer sammelt, will bleiben.

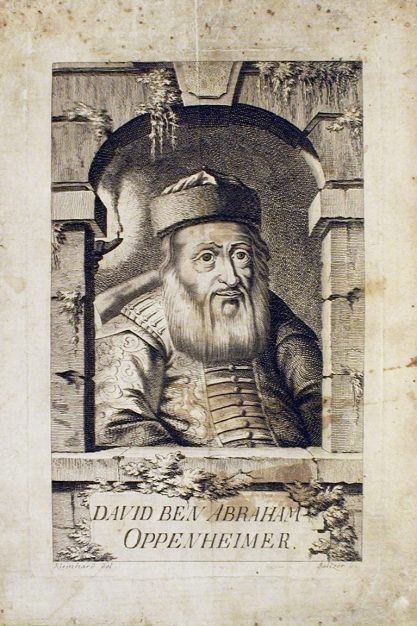

Nicht immer aber bleibt, was vor Jahrhunderten gesammelt wurde, auch zusammen. Vor allem nicht, wenn es sich um eine Kollektion handelt, die in Mitteleuropa beheimatet war. So wie die Bibliothek von David Oppenheim (1664–1736), ab 1703 Oberrabbiner von Prag.

In der Weston Library, einem Teil der Bodleian Library der englischen University of Oxford, steht heute diese Bibliothek, vollständig – 4220 Bücher und 780 Manuskripte. Die Sprachen? Hebräisch, Jiddisch und Aramäisch.

Für seine Sammlung an Büchern wurde Oppenheim ebenso bewundert wie beneidet.

Oppenheim war ein Mann, der jedes jüdische Buch besitzen wollte – nicht (nur) für sich, sondern für die Gelehrsamkeit der Seele und des Herzens. Er lebte am Kreuzungspunkt von Kehilla und Rabbinat. Seine Lebenszeit fiel in die Ära der »Hofjuden«, der Hoffaktoren. Sie waren die monetären Stützen des europäischen Absolutismus, der auf leeren Staatskassen und auf massiver Verschuldung beruhte. Diese abzustellen, oblag jüdischen Bankiers, die die Gegenfinanzierung stemmten. Und international vernetzt waren.

»HOFJUDEN« Dies war auch David Oppenheim. Sein Onkel war Samuel Oppenheimer (1630–1703), wohl der wichtigste und bekannteste Hofjude seiner Zeit am Habsburger Hof in Wien. Er war auch verwandt mit Moses Oppenheimer, Hofjude in Heidelberg, und mit der reichen Familie Wohl, die in Frankfurt am Main lebte. Davids erste Frau Gnendel war die Tochter des Hofjuden von Hannover, Leffman Behrens. Seine zweite, Shifra, gehörte zur Familie Wedeles, die in der jüdischen Gemeinde Prags großen Einfluss besaß. Und seine Söhne und Töchter wurden von ihm trefflich verheiratet mit Samson Wertheimer, dem Nachfolger Oppenheimers am Wiener Hof, mit Rabbinern und Bankiers.

Er selbst wuchs in Worms auf. In den 1670er- und 1680er-Jahren reiste er zu Orten jüdischer Hochgelehrsamkeit, zum beflissenen Studium nach Metz, Friedberg und Landsberg. 1684 erhielt er die Smicha. 1691 wurde er Rabbiner in Nikolsburg in Mähren und schließlich 1703 Oberrabbiner in Prag. Ab 1718 war er verantwortlich für alle jüdischen Gemeinden in Böhmen. Er wurde weithin respektiert. Seine Korrespondenz erstreckte sich über ganz Europa, bis nach Amsterdam, Istanbul und Wilna.

REPUTATION Das Zentrum seiner Reputation war seine Büchersammlung. Viele suchten sie auf, nicht nur, um die für damalige Zeiten unfassbare Menge zu bewundern. Sondern sie nutzten sie ganz praktisch, griffen auf seltene Nachschlagewerke und rare Drucke zurück.

Kurioserweise wurden seine eigenen Schriften zu seinen Lebzeiten nicht publiziert; erst rund 200 Jahre nach seinem Tod erschien etwas von ihm in gedruckter Form. Er verschwand wortwörtlich hinter seiner Bibliothek, die 1829 von Oxford erworben wurde. Oppenheims Sohn war früh gestorben, schon 1739. Die Bücher wurden nach Hildesheim verbracht, 40 Jahre später nach Hamburg, dann weitere 40 Jahre später, kurz vor der Verauktionierung, an die britische Universität verkauft. Diese Sammlung wurde dort zum Herzstück der Judaica-Sammlung.

SCHRIFTKULTUR Aus einer Promotionsarbeit an der New York University 2012 erwuchs diese kluge Biblio-Historie. Teplitsky forschte in Prag und länger in Oxford, zudem konsultierte er Bibliotheken und Sammlungen in Israel und in den USA, etwa die Abteilung mit Rara – seltenen, wertvollen Büchern – der Yeshiva University in New York. Das Akademische erkennt man zwar allein schon daran, dass der Anhang mit Anmerkungen, Literaturverzeichnis und Register 100 Seiten ausmacht, also ein Drittel des gesamten Bandes. Doch der Lesetext ist von Teplitsky, der seit 2014 Assistenzprofessor an der Historischen Fakultät der Stony Brook University ist, einer der staatlichen Universitäten im US-Bundesstaat New York, lebendig, flüssig und informativ geschrieben, fast durchweg frei von Jargon.

Kurioserweise wurden seine eigenen Schriften zu seinen Lebzeiten nicht publiziert.

Es ist ein hochinteressanter, lesenswerter und erhellender Beitrag zur Wissens-, Kommunikations- und Gelehrtengeschichte wie zur seinerzeitig definitiv elitären Schriftkultur des 18. Jahrhunderts zwischen den Ausläufern des Dreißigjährigen und dem Schatten des Siebenjährigen Krieges. Teplitskys Behauptung bereits in der Einleitung, diese Bibliothek jüdischer Gelehrsamkeit stelle ein ideales Vehikel dar, um Grenzen überschreitend von jüdischem Leben in einem durch alle Bevölkerungsschichten hindurch meistens ablehnenden christlichen Europa zu erzählen, bewahrheitet sich mehr und mehr im Laufe seiner sich nur sehr selten in Hyperdetails verirrenden Darstellung. Ein blinder Fleck in fast allen Querschnitts- und Breitendarstellungen des Zeitalters der angeblichen Aufklärung in Europa wird hier erhellt.

Joshua Teplitsky: »Prince of the Press. How One Collector Built History’s Most Enduring and Remarkable Jewish Library«. Yale University Press, New Haven und London 2019, 320 S., 29,50 €