Im »internationalen zionistischen Kapitalismus« sah er seinen Hauptfeind. Aber er bekämpfte auch arabische Staaten und deren Vertreter, wenn er sie für zu »schwach«, zu kompromissbereit im »antiimperialistischen« Kampf gegen Israel hielt. »Carlos« – unter diesem Kampfnamen kennt die Welt Ilich Ramírez Sánchez, jenen militanten Linken aus Venezuela, der vor über drei Jahrzehnten zum internationalen Medienstar wurde. Eine enigmatische Figur, deren Rätselhaftigkeit bis heute fesselt, und deren viele Facetten der französische Regisseur Olivier Assayas zum Gegenstand seines neuesten Films macht, der diese Woche in den deutschen Kinos anläuft.

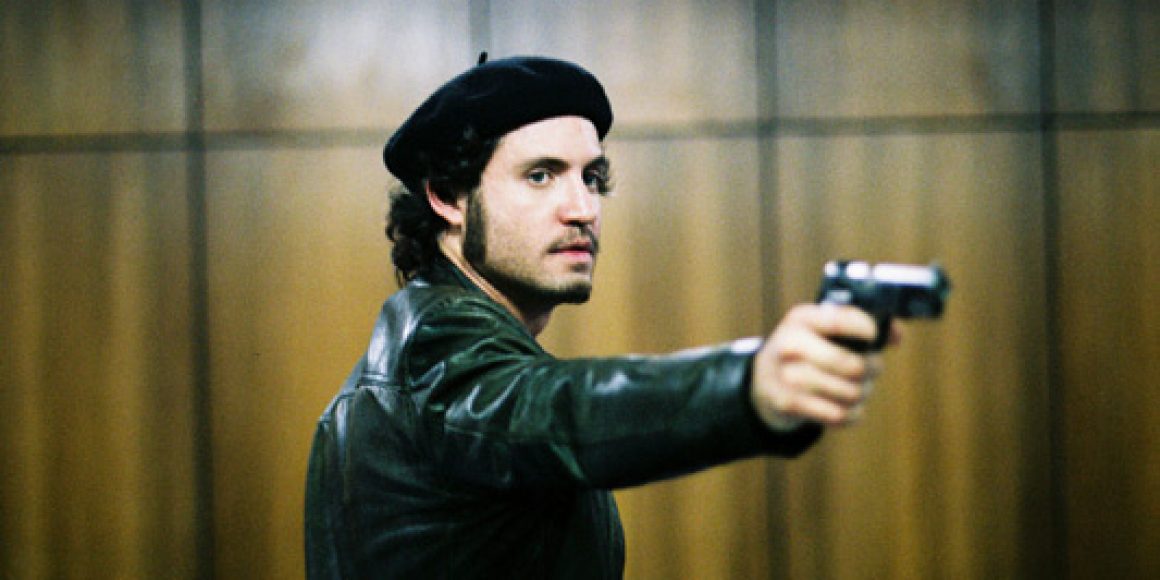

terror-dandy Assayas arbeitet in Carlos – Der Schakal historisch korrekt und genau recherchiert die Fakten auf. Vor allem aber interessiert ihn der Mythos, die öffentliche Figur, der Terror-Dandy, der die Frauen ebenso liebte wie schnelle Wagen, gute Weine und großkalibrige Pistolen. Nicht zufällig nennt der französische Regisseur auf die Frage nach seinem Lieblingsfilm Viscontis Ludwig – auch dies die Geschichte einer weltflüchtigen Figur, die früh an ihrer eigenen Mythifizierung arbeitete .

Der drei Stunden lange Film setzt 1973 ein, als Carlos bei der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) anheuert und durch spektakuläre Attentate jäh berühmt wird. Überzeugend beschreibt Assayas jene »goldenen Jahre« des Terrorismus als – unter anderem – einen Kampf eitler Egomanen, bei dem Carlos letzten Endes aber unterliegt. Und das ausgerechnet wegen seiner bekanntesten Aktion, der Geiselnahme bei der OPEC-Konferenz 1975 in Wien. Weil er von den Geiseln Lösegeld nimmt und sie freilässt, statt sie zu liquidieren, wegen seiner fehlenden Bereitschaft, das eigene Leben für von außen aufoktroyierte Prinzipien zu opfern, vor allem aber, weil Carlos bei allen taktischen Entscheidungen das letzte Wort haben will, macht er sich bei seinen Auftraggebern und Genossen unbeliebt. Er wird aus der PFLP ausgeschlossen, verliert damit einen Teil seines Schutzes und der notwendigen Infrastruktur. Ab der zweiten Hälfte der 70er-Jahre operiert der Venezolaner als eine Art Untergrund-Söldner, ein »terrorist for hire«, der zwar ideologisch seinen links-extremen Überzeugungen treu bleibt, sich aber geschmeidig in den Dienst jedes Auftraggebers stellt, wenn nur der Preis stimmt. Mit den Jahren werden seine Aktivitäten politisch mehr und mehr »entkernt«. Nach dem Ende der Blockkonfrontation 1989 gerät Carlos in die Isolation und wird allmählich zur lästigen Bürde seiner arabischen Schutzherren. 1994 liefert ihn Somalia, wo er Zuflucht gefunden hatte, an Frankreich aus. Dort wird Carlos 1997 wegen mehrerer Mordanschläge zu lebenslanger Haft verurteilt.

global player Olivier Assayas erzählt diese Geschichte mit einer bis in die Einzelheiten der Handlung gehenden Liebe zum Detail, spannend, aber nie verharmlosend. Der Film zeigt Carlos und seine Genossen, darunter seine deutsche rechte Hand Johannes Weinrich, einerseits als politisch motivierte Mörder. Er zeigt sie aber auch das Leben genießend, trinkend, rauchend, tanzend und im Bett, in kleinen Hotels und großbürgerlichen Häusern. Terrorismus erscheint hier als eine Art global arbeitende Firma mit um die Welt jettenden Managern und Spezialisten. Assayas’ Carlos hat gar nicht so ferne Ähnlichkeit mit den Finanzhaien unserer heutigen Epoche. Wie diese ist auch er ein erfolgsorientierter Unternehmer, der fortwährend neue Aufträge akquiriert und mit dem Geld fremder Investoren arbeitet. Hervorragend fängt der Film auch die Atmosphäre des Kalten Kriegs ein, die vielen Verwicklungen aus Freund-Feind-Beziehungen, Verschwörungen, großen Strategien und kleinen Taktiken. Eine Welt, in der jeder auch sein eigenes Süppchen kocht. In einer großartigen Szene sieht man, wie die Lage im Nahostkonflikt von Carlos mitgeprägt wurde. Juri Andropow, seinerzeit KGB-Chef, ruft dort Vertreter linksradikaler Organisationen zur Ermordung des ägyptischen Staatschefs Sadat auf, um damit den Friedenprozess ins Mark zu treffen.

In solchen kurzen präzisen Einblicken liegt die politische Provokation dieses Films, dessen zentrale, wenn auch nie explizit formulierte Grundthese lautet: Terrorristen waren und sind nur Fußsoldaten im großen Spiel der Mächte. Es gibt keinen Terrorismus, der nicht staatlich ist. Auch hinter Carlos’ über zwei Dekaden reichendem Wirken standen immer Regierungen, die die Aufträge gaben, sie finanzierten, die Gruppe schützten oder zumindest duldeten.