Wenigstens das Begleitbuch gibt es! Es tröstet über die bis auf Weiteres geltende Absage der Ausstellung Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin mehr als nur notdürftig hinweg.

Aber die ganze Ausstellung bleibt aufgebaut, die auswärtigen Exponate bleiben in Berlin, und das DHM hat die Hoffnung, dass die Ausstellung demnächst eröffnet werden kann. Der ursprüngliche Endtermin 18. Oktober lässt ja noch einigen Spielraum.

Raphael Gross, der Präsident des DHM, die Projektleiterin Dorlis Blume und Monika Boll, die Kuratorin der Ausstellung, haben die eindrucksvolle Publikation mit 19 Essays, die den wesentlichen Themenblöcken der Ausstellung entsprechen, herausgegeben.

Einige generelle Statements über das Urteilen und zahlreiche Abbildungen der für die Ausstellung vorgesehenen Exponate lassen ein durchaus kritisches Bild der Philosophin und politischen Denkerin, der Publizistin und des Menschen Hannah Arendt entstehen.

JERUSALEM Einige Schwerpunkte aus ihrem Leben und Werk kehren aus unterschiedlicher Perspektive in verschiedenen Essays wieder, natürlich an erster Stelle das Thema Eichmann in Jerusalem.

Drei Hauptthesen hat Arendt in ihrer Berichterstattung für den »New Yorker« und in ihrem Buch aufgestellt: Die Prozessführung verdient Kritik, insbesondere die Auswahl der Zeugen, die sich ihrer Auffassung nach nicht ausschließlich auf die von Eichmann zu verantwortenden Taten bezog.

In diesem Punkt gibt ihr inzwischen die internationale Rechtswissenschaft weitgehend recht. Die Kuratorin Monika Boll bemerkt im Gespräch, dass Arendt dabei unberücksichtigt ließ, dass diese Zeugen überhaupt zum ersten Mal vor der Weltöffentlichkeit aussagen konnten.

Das »Recht, Rechte zu haben«, lässt sich nur von Nationalstaaten gewährleisten.

Die schwerwiegende Behauptung, die Judenräte hätten sich als Vollzugsgehilfen der Verfolger betätigt, so Arendts zweite These, hält der historischen Wahrheit nicht stand. Die Charakterisierung von Eichmanns Taten als »Banalität des Bösen«, die dritte These, ist ihr vielleicht meistzitiertes Wort.

Reaktionen Es hat weltweit Reaktionen hervorgerufen. Ihre Freundschaft mit Gershom Scholem ist daran zerbrochen. Der Fritz-Bauer-Forscher Werner Renz hat in seinem Essay einige Schlaglichter auf Hannah Arendts Berichterstattung vom Eichmann-Prozess gesetzt.

Das Eingangskapitel zu diesem Buch bilden mehrere Essays zum jüdischen Selbstverständnis Hannah Arendts und zu ihrer kritischen Einstellung zum Zionismus. Selbst 14 Jahre lang nach ihrer Emigration aus Deutschland staatenlos, entwickelte sie »das Recht, Rechte zu haben« als fundamentales Menschenrecht, das nur von Nationalstaaten gewährleistet werden könne.

Zeitlebens empfand sie sich als Jüdin, obwohl sie die Religion nicht praktizierte. Sie identifizierte sich besonders mit der Person ihrer Biografie Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer Jüdin aus der Romantik. An ihrem Beispiel verdeutlichen Ausstellung und Katalog Arendts kritische Einstellung zur Assimilation der Juden.

Eindrucksvoll sei nach den Worten der Kuratorin die Ausbürgerungsveröffentlichung im »Reichsanzeiger« neben die skandalöse Rektoratsrede Martin Heideggers gestellt, beide von 1933. So hat sich Arendt nach dem Krieg gegenüber diesem Geliebten aus Marburger Studientagen gegen die Gegenüberstellung »deutsche Frau« vs. »jüdische Frau« verwahrt, die ihr Heideggers Ehefrau, eine bekennende Nationalsozialistin, zugemutet hatte. Wie Rahel Varnhagen empfand sie sich als »Mädchen aus der Fremde«.

NAZIS Überhaupt haben ehemalige Nationalsozialisten eine wichtige Rolle in Hannah Arendts Nachkriegsleben gespielt: Von ihrem Doktorvater Karl Jaspers, selbst alles andere als ein Nazi, zu dem sie unmittelbar nach Kriegsende wieder Kontakt aufgenommen hatte, wurde ihr für das Varnhagen-Buch der Piper-Verlag empfohlen.

Dort geriet sie an den Cheflektor Hans Rößner, der das Buch dann veröffentlichte. Arendt wusste nicht, dass Rößner Mitglied der SS, Referent des SD und Abteilungsleiter im Reichssicherheitshauptamt war. In ihrem Wiedergutmachungsverfahren, das sie – von Adolf Arndt und Martin Hirsch vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich vertreten – nach Jahren gewann, erstellte ihr der Studienfreund Benno von Wiese ein sie begünstigendes Gutachten.

Auch er war Mitglied der NSDAP, sogenannter Blockwart, blieb während der Nazizeit Professor an mehreren Universitäten und schrieb für Goebbels’ Renommierzeitschrift »Das Reich«.

Arendts Wiederbegegnung mit Deutschland verlief voller Skepsis, verbunden mit einem gewissen Optimismus, was die Rolle der Jugend betraf. Deren späteres Rebellieren – Stichwort 68 – kritisierte sie als zu theoretisch im Gegensatz zu der französischen Entwicklung. Mit Daniel Cohn-Bendits Familie war sie seit Langem befreundet, mit ihm hielt sie engen Kontakt.

In der Politik ist Diskriminierung zu verurteilen. Im Privaten muss sie erlaubt sein.

Die Weltpolitik verfolgte Hannah Arendt aufmerksam und hat mit ihrem ersten Ehemann Günther Anders eine heftige Kontroverse über die Atomrüstung geführt, in der sie die Auffassung vertrat, dass die Aufrechterhaltung der politischen Freiheit auch die Drohung mit, notfalls den Einsatz von Atomwaffen rechtfertigte. Freiheit war für Arendt die notwendige Voraussetzung für Politik, in der sie jede Diskriminierung verurteilte.

Ganz anders im privaten Bereich, in dem jeder irgendwie diskriminiere und das auch dürfe. Insofern verteidigte die vehemente Gegnerin der politischen Rassendiskriminierung die Weigerung weißer Eltern, ihre Kinder zusammen mit farbigen Schülern unterrichten zu lassen. Im privaten Bereich sei Diskriminierung erlaubt und beispielsweise die Freiheit der Wahl des Ehepartners zu gewährleisten.

TOTALITARISMUS Im Buch führt Wolfram Eilenberger durch das »philosophische Ereignis« Hannah Arendt/Martin Heidegger und Arendts intensive Rezeption Kants und Hegels. Breiten Raum nehmen Beiträge zur Totalitarismustheorie Arendts ein. Die Ausstellung hat das 20. Jahrhundert zum Thema.

Arendts Überlegungen treffen aber auch auf die Probleme des 21. Jahrhunderts zu. Die Frage drängt sich auf, was Arendt uns heute zu sagen haben würde, wo angesichts von notstandsähnlichen Verhältnissen Verfassungen und auch das Grundgesetz bedroht sind, wenn man ihre Mahnung hinsichtlich der Bewahrung der politischen wie der persönlichen Freiheit nachvollzieht.

Mit einigen Statements über das Thema »Urteilen« kommt etwa die Feministin Antje Schrupp zu Wort und fasst es wie folgt zusammen: »Wer urteilt, übernimmt Verantwortung für die Folgen des eigenen Sprechens und steht als Person für das Gesagte und die Folgen ein.«

Schlusswort Und die Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums, Susan Neiman, spricht gleichsam das Schlusswort: »Ich schließe mit der Empfehlung an die Philosophie, sich mit Einzelheiten zu beschäftigen. Und wenn wir auch irren sollten, wie Arendt im Falle Eichmanns, so lernen wir doch auch eine kantische Wahrheit, nämlich die, dass ›sehr gelehrte‹ Menschen vom ›gemeinsten Verstande‹ lernen können.«

Das Begleitbuch enthält eine eindrucksvolle Fotostrecke von Fred Stein, der Hannah Arendt zwischen 1944 und 1966 immer wieder fotografierte. Dokumente der Freundschaft sind die Bilder, die Hannah Arendt selbst mit ihrer 1961 gekauften Minox aufnahm.

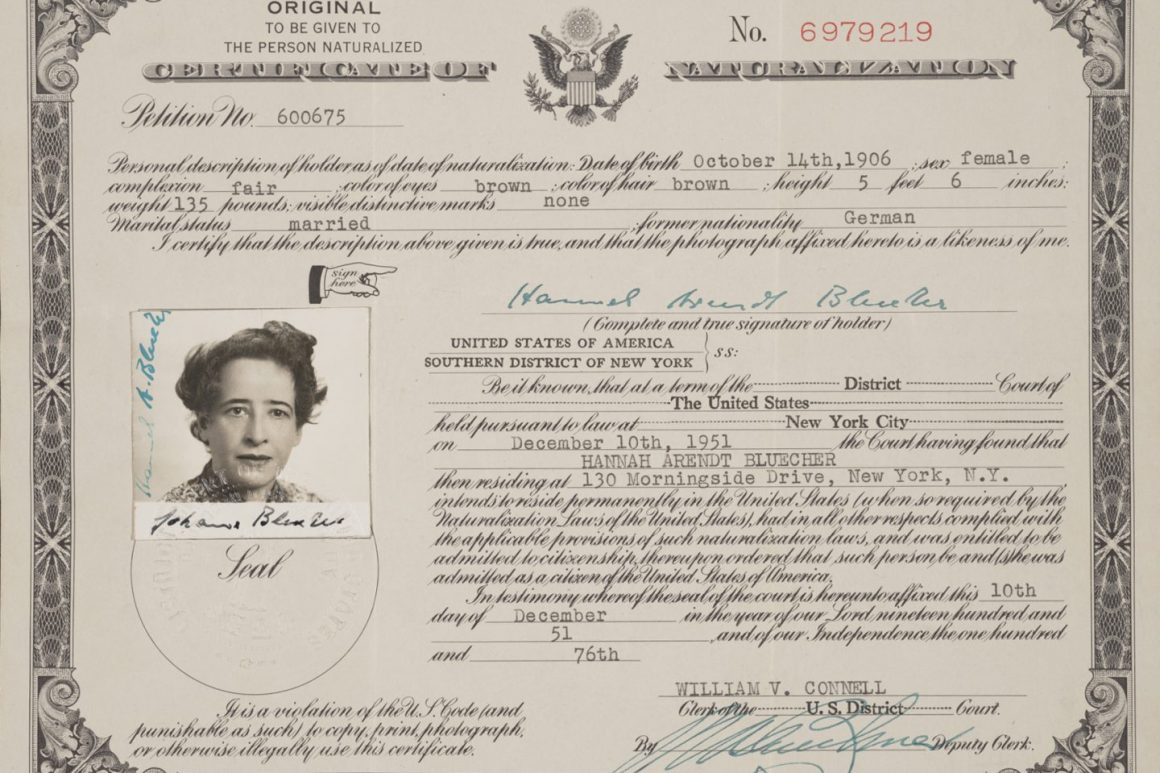

Diese Kleinbildkamera ist Teil einer Schenkung von zusätzlichen Exponaten, die das Museum kürzlich von der Großnichte Hannah Arendts, der Judaistin Edna Brocke, erhielt. Dazu gehören auch Presse-, Audio- und Filmmaterial sowie Gegenstände aus dem persönlichen Besitz von Arendt wie Autorenausgaben ihrer Schriften, Urkunden und Auszeichnungen, eine Kamera, Fotografien, Briefe, Kunstwerke und Schmuck.

Die teils farbigen Abbildungen wichtiger Exponate im Katalog ersetzen zwar die hoffentlich bald in der Schau zu besichtigenden Ausstellungsstücke nicht, ergänzen aber die Texte zu sinnlich wahrnehmbarer Aufmerksamkeit.

Dorlis Blume, Monika Boll und Raphael Gross (Hg.): »Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert«. Begleitpublikation zur (bis auf Weiteres abgesagten) Ausstellung des Deutschen Historischen Museums. Piper, München 2020, 286 S., 22 €