Den Satz nahm keiner sonderlich ernst: »Der Forschungsstelle sind umfangreiche Aktenbestände aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt worden, die bisher vollkommen unbekannt waren und viel Neues ans Licht bringen.« Das sagte die Provenienzforscherin Meike Hoffmann Anfang September in Berlin bei einem Symposion anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Forschungsstelle »Entartete Kunst« am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin. Der Satz bezog sich auf Hildebrand Gurlitt, einen der vier privilegierten Händler, die ab 1936 die in Museen beschlagnahmte und bei Privatpersonen, in aller Regel jüdischen Sammlern, requirierte »entartete« Kunst im Ausland in Devisen verwandeln sollten.

»verwerter« Die Beteiligung von Hildebrand Gurlitt wie seines Vetters Wolfgang Gurlitt war typisch für die Doppelzüngigkeit der Nationalsozialisten. Denn beide Gurlitts hatten mit Elisabeth Lewald, der Schwester der Schriftstellerin Fanny Lewald, eine jüdische Großmutter. Sie waren also nach den Nürnberger Gesetzen »jüdische Mischlinge zweiten Grades«.

Hildebrand Gurlitt ist jetzt ins Blickfeld geraten, weil in der Münchner Wohnung seines inzwischen 80-jährigen Sohnes Cornelius im Frühjahr 2012 insgesamt 1285 ungerahmte und 121 gerahmte Bilder beschlagnahmt wurden, vorwiegend Arbeiten der Klassischen Moderne sowie des Expressionismus, darunter bislang Unbekanntes von Otto Dix und Marc Chagall, aber auch ältere Meister. Die Herkunft ist kaum zweifelhaft.

Denn Hildebrand Gurlitt wie auch die anderen drei »Verwerter entarteter Kunst«, Karl Buchholz, Ferdinand Möller und Bernhard Böhmer – handelte nicht nur mit dieser Kunst, sondern sammelte sie auch. Dasselbe gilt für Kurt Haberstock, der Zugang zu Hitler hatte und für den »Sonderauftrag Linz«, das geplante »Führermuseum«, Alte Meister beschaffte. Sein mit Zweifeln belasteter Nachlass bildet die Karl-und-Magdalene-Haberstock-Stiftung im Schaezlerpalais in Augsburg.

vormund Von den Bilderbeständen von Bernhard Böhmer, der mit seiner Frau bei Kriegsende Selbstmord beging, sind 613 im Besitz des Rostocker Museums. Allerdings hat Wilma Zelck, die Schwester von Hella Böhmer und deshalb Vormund von deren Sohn Peter, immer wieder Bilder verkauft, ohne dass sich noch feststellen lässt, welche und wie viele es waren. 1947 wurden dann auf Weisung der »Zentralstelle zur Erfassung und Pflege von Kunstwerken« bei ihr 34 Gemälde, neun Plastiken und mehr als 1000 Grafiken konfisziert.

Auch Wolfgang Gurlitt besaß eine umfangreiche Kunstsammlung. 1942 war in den »Meldungen aus dem Reich«, den Meinungsumfragen der Gestapo, moniert worden, dass der Verkauf von Werken jüdischer Künstler »soweit es sich nicht um entartete Kunst handle«, wegen fehlender Verbote weiterhin möglich sei. So habe die Berliner Galerie Gurlitt in der Auktion bei Achenbach für 3.000 bis 8.000 Reichsmark drei Werke von Max Liebermann ersteigert, »um sie später angeblich gegen ›gleichwertige‹ Kunstwerke arischer Herkunft in der Schweiz eintauschen zu können«. Ob das geschah, bleibt offen. Gurlitts Sammlung ging später an das Museum in Linz.

Hildebrand Gurlitts Kunstbesitz soll dagegen in seinem Haus in Dresden bei dem alliierten Bombenangriff im Februar 1945 verbrannt sein. Das sagte jedenfalls seine Witwe 1960 in einem Wiedergutmachungsverfahren aus. Doch wie nun Meike Hoffmann anmerkte, blieben nicht nur die Bilder, sondern auch wichtige Unterlagen und Akten erhalten. Rund 300 dieser Kunstwerke sollen Museen zuzuordnen sein. Weitere 200 sind als Verluste auf Listen verschollenen Kunstgutes verzeichnet. Das heißt, dass bei etwa 1000 Objekten bislang unklar ist, wann und wo sie in Hildebrand Gurlitts Besitz gelangten.

besitzrechte Formalrechtlich ist in allen Fällen sein Sohn Cornelius Besitzer. Zwar stellt das BGB in Paragraf 935 fest, es gebe »keinen gutgläubigen Erwerb von abhandengekommenen Sachen«, also Gestohlenem oder sonst wie Verlorenem. Doch nach 30 Jahren setzt die Verjährung ein. Der ursprüngliche Eigentümer bleibt zwar Eigentümer, aber er kann den Besitzer nicht mehr auf Herausgabe verklagen. Das schließt zwar die moralische Pflicht zur Restitution nicht aus, wie sie die Gemeinsame Erklärung von Bund, Ländern und Kommunen »zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz« von 1999 festschreibt. Doch verpflichtet die allein öffentliche Institutionen. Privatpersonen sind an diesen Appell nicht gebunden.

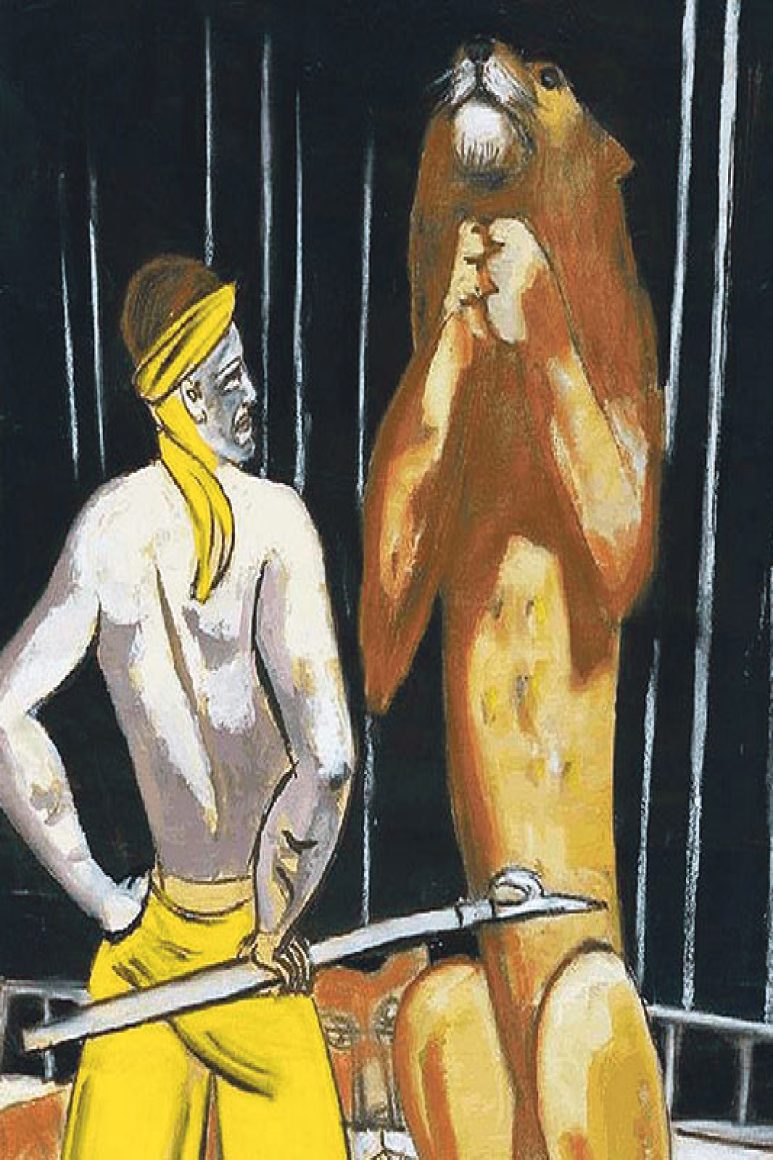

Allerdings ermuntert die Erklärung Private zu einer außergerichtlichen Einigung mit den Erben, wie sie im Falle Gurlitt mit den Flechtheim-Erben bei Max Beckmanns »Löwenbändiger« zustande kam. Die Gouache wurde 2011 bei Lempertz in Köln mit der Provenienz »Dr. Hildebrand Gurlitt, Düsseldorf (1934); Helene Gurlitt, München (1967), seitdem Familienbesitz Süddeutschland« für 864.000 Euro versteigert. Cornelius Gurlitt und die Flechtheim-Erben einigten sich darauf, den Erlös aus der Auktion zu teilen. Dass – wie einige Medien meldeten – dieses Bild erst nach der Beschlagnahmeaktion zur Versteigerung angeboten wurde, trifft nach Angagen der Augsburger Staatsanwaltschaft nicht zu.

Der Münchner Zufallsfund vor zwei Jahren – der Zoll vermutete bei Gurlitt Steuervergehen, weshalb die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt – macht bewusst, wie vertrackt die Suche nach von den Nazis konfiszierten Kunstwerken ist. In fast allen Restitutionsfällen – ob Goudstikker, Max Stern, Ismar Littmann, Alfred Hess, Flechtheim und andere – ist der Hinweis zu finden, der Verbleib des größeren Teiles der Sammlung oder des Galeriebesitzes sei unbekannt. Andererseits besitzt die Bundesvermögensverwaltung einen Rest von 2200 Bildern, die für das »Führermuseum« gedacht waren, bei denen bislang nicht geklärt werden konnte, wem sie zuvor gehörten. Dasselbe Problem droht anscheinend bei einem wesentlichen Teil des Gurlitt-Konvolutes.

beweisprobleme Wie die NS-Akten festhalten, wurden bei der »Verwertung der Produkte entarteter Kunst« bis zum Sommer 1941 nur etwa 42,5 Prozent verkauft. Zuvor war bereits 1939 ein Teil, der als »nicht verwertbar« galt, verbrannt worden. Allerdings kann die Berliner »Forschungsstelle Entartete Kunst« etwa 150 Werke nachweisen, die, obwohl auf den entsprechenden Listen verzeichnet, nicht zerstört wurden. Von den mehr als 21.000 Objekten, die die Datenbank der Forschungsstelle erfasst, sind etwa 2800 bislang nicht aufzufinden. Diese Zahl mag der Gurlitt-Fund reduzieren.

Aber ein riesiges Bündel offener Fragen bleibt, weil es für die Erben der Enteigneten oft kaum möglich ist, die Eigentumsrechte zu belegen. Das gilt nicht nur für grafische Blätter, die auch in dem Gurlitt-Konvolut sind, weil ein Druck dem anderen gleicht. Es betrifft auch Zeichnungen, die in Mappen aufbewahrt wurden und deshalb nicht auf Wohnungsfotos zu sehen sind. Selbst bei Gemälden ist die Beweisführung schwierig. Denn wer nahm schon in die Emigration oder auf der Flucht Rechnungen von Bilderkäufen mit? Da könnten nun allerdings die bei Gurlitt gefundenen Akten weiterhelfen.

Als ersten Schritt sollten die bayerischen Behörden ihre Geheimnistuerei beenden und alle bei Cornelius Gurlitt vor zwei Jahren gefundenen Werke ins Internet stellen. Vermutlich könnte mancher Kunstkenner den Provenienzforschern bei ihren mühsamen Nachforschungen hilfreiche Hinweise geben. Und dass so manche Erben dabei entdecken, was sie schon lange suchen, wäre gewiss kein schlechter zusätzlicher Gewinn. Denn, so Zentralratspräsident Dieter Graumann: »Auch wenn die Suche nach den ursprünglichen Eigentümern sehr lange dauern mag, sie lohnt sich allemal: Späte Gerechtigkeit ist besser als gar keine.«