Juden akzeptieren ihr Schicksal widerspruchslos: Auch Doktor Krynicki glaubt das. Und deswegen muss Kamil es ihm erklären: »Wir sind jüdische Partisanen. Wir haben beschlossen, Herr unseres Schicksals zu sein, und haben eine Gruppe an Leuten aufgenommen, Männer, Frauen und Kinder, die wir aus den Todeszügen geholt haben.«

Um die Geretteten behandeln zu können, wurde Dr. Krynicki aus einem Dorf entführt – er kann es kaum glauben, dass ausgerechnet Juden ihn gefangenhalten: »Wir erwarten, dass Sie sich wie ein Arzt verhalten, dass Sie ihre Gefühle unterdrücken und tun, was Ihre Pflicht ist. Wir sind jüdische Kämpfer, und ich rate Ihnen, sich vernünftig zu verhalten.«

Jüdische Kämpfer: Das ist neu. Ein deutscher Offizier sagt: »Es fällt mir schwer, das auszusprechen« und bekommt dafür einen Schlag ins Gesicht. Aber es gab sie, die jüdischen Kämpfer im Zweiten Weltkrieg. Edmund ist einer von ihnen. Er ist 17 Jahre alt und stand kurz vor dem Abitur, als er ins Ghetto gebracht werden sollte. Beim Abtransport gelang es ihm zu fliehen, er traf eine Gruppe von Männern und Frauen, die sich wehren.

wälder Unter Kamils Führung verstecken sie sich in den Wäldern und Sümpfen der Karpaten, besorgen sich Waffen, überfallen Bauernhöfe und einsam gelegene Häuser, um sich Lebensmittel und Winterkleidung zu beschaffen, Küchengeräte und Zelte, aber auch Bücher. Manchmal überfallen sie Apotheken, für Medikamente und Verbandsmaterial. Sie greifen sogar Patrouillen und kleinere Einheiten von Deutschen oder Ukrainern an, um Waffen und Munition zu erbeuten.

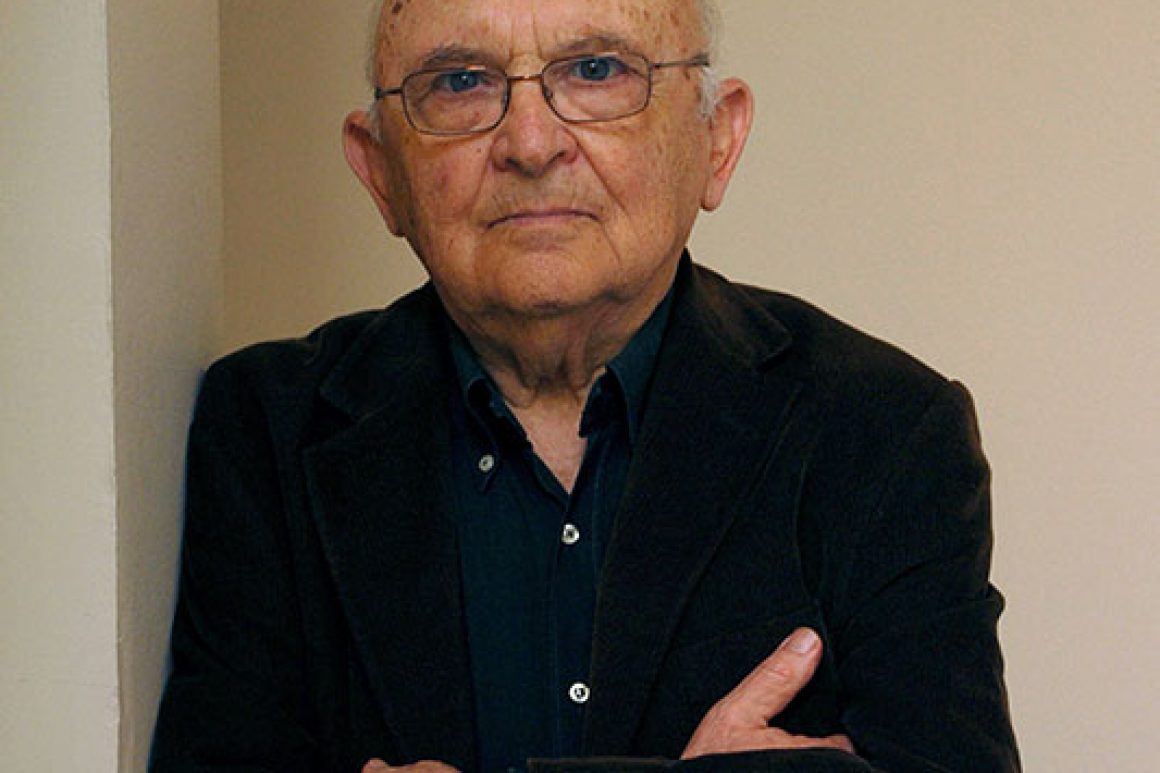

Es ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe, aus allen Schichten, mit unterschiedlichen Meinungen und Fähigkeiten, von denen Aharon Appelfeld in seinem neuen Roman Auf der Lichtung erzählt. Da ist Kamil, der Architektur studiert hat, ein Kämpfer mit Sinn für Strategie und Taktik, der die Aktionen plant, ein mitreißender Redner und »religiöser Anarchist«. Felix, sein Stellvertreter, ist ein Pragmatiker, der lieber schweigt und handelt und noch im größten Chaos die Ruhe bewahrt. Oder die 93-jährige Großmutter Zirl, ein »Engel Gottes«, die Visionen hat, die Eltern und noch die Großeltern der meisten Kämpfer gekannt hat und viele Geschichten über sie weiß, die den Verzweifelten zuhört und sie trösten kann.

Ein blinder Korbflechter ist dabei, der unermüdlich Mützen und Handschuhe strickt, die Köchin Zila, die noch aus den einfachsten Zutaten schmackhaftes Essen zaubert, Klassenkameraden von Edmund, ein Medizinstudent, der die Kranken betreut, ein kleiner Junge, der immer nur stumm dabeisitzt und alles genau beobachtet, der ehemalige Buchhändler Danzig … Sogar ein nichtjüdischer Ukrainer, Viktor Marschewitz, stößt zu ihnen, weil er nicht verkraften kann, dass seine Landsleute Juden erbarmungslos umgebracht haben.

trauer Sie alle haben auch Schatten auf den Seelen. Wie Kamil, der sich mit Depressionen in sein Zelt und ins Schweigen zurückzieht. Oder Zila, die manchmal einfach dasitzt und weint, aber nicht weiß, warum. Manche sind so tief verletzt, dass sie nur noch schreien können. Nur von Edmund, dem Ich-Erzähler, erfährt man mehr: dass er, wie viele andere, darunter leidet, dass er noch lebt. Dass er seine Eltern verlassen hat, um zu überleben.

Dazu kommt, dass seine Mutter schwer krank gewesen war und er keine Zeit für sie hatte – denn Edmund war verliebt, in die Nichtjüdin Anastasia. Sie hatten sich ewige Treue geschworen, und er konnte nicht verstehen, dass sie ihn im Ghetto nie besuchte und er sie einmal sogar an einem Dienstag sah, wie sie zum Tennisunterricht ging: Ihr Leben ging normal weiter, und dienstags ging sie immer zum Tennis.

Die Partisanen bringen Züge zum Entgleisen, die zu den Vernichtungslagern fahren, denn das Ziel der Truppe ist nicht nur das eigene Überleben. Es geht ihnen auch um die Solidarität, die zwischen den Juden in den Vernichtungslagern verloren gegangen war. Dort »hatte sich keiner um den anderen gekümmert. Jeder, der krank wurde, wusste, dass niemand sein nahes Ende aufhalten würde.« Und so ist das Leben in den Wäldern auch eine Vorbereitung auf die Zukunft und der Roman ein Symbol, vielleicht sogar eine Mahnung für ein jüdisches Miteinander.

solidarität In klaren, einfachen, selten poetischen, ab und zu pathetischen Worten erzählt Aharon Appelfeld von den Aktionen dieser Partisanen, oft knapp und fragmentarisch und in Andeutungen. Er erzählt von den notwendigen, aber manchmal auch unwürdigen Überfällen, von Diskussionen zwischen Religiösen und Kommunisten, von Schmerzen und Träumen, von Illusionen, Todesfällen und vom Antisemitismus auch nach der Befreiung.

Vor allem erzählt Appelfeld aber von der Brüderlichkeit. Wie es der alte Lehrer Weintraub ausdrückt: »Im Ghetto und in den Lagern haben wir den Glauben an den Menschen verloren. Hunger, Erniedrigung und die schwere Arbeit hatten jedes Gefühl aus unseren Herzen gerissen. Die Menschen wurden gleichgültig gegen die Schmerzen ihrer Nächsten, und am Ende auch gegen die eigenen. Eure Kommune, die hingebungsvolle Fürsorge jedes Einzelnen, haben das Ebenbild des Menschen wieder in die Welt gebracht.«

Aharon Appelfeld: »Auf der Lichtung«. Übersetzt von Mirjam Pressler. Rowohlt Berlin, Berlin 2013, 256 S., 19,95 €