Das Werk ist nicht mehr zu sehen, die Debatte ist deshalb aber nicht beendet: Eine heftig kritisierte Installation auf der documenta fifteen in Kassel wurde erst verhüllt – und dann am Dienstagabend abgebaut. Rund 100 Menschen verfolgten dies, es gab Pfiffe und Buhrufe wie auch Beifall. Nur das Gerüst für das Kunstwerk blieb zunächst noch stehen. Nun werden die Rufe nach einer Aufarbeitung des Eklats immer lauter.

Die großflächige Banner-Installation »People’s Justice« des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi zeigte unter anderem einen Soldaten mit Schweinsgesicht. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift »Mossad« - die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Nach heftiger öffentlicher Kritik wurde es am Montag zunächst mit einem schwarzen Tuch verhängt. Am Dienstag verkündete Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), dass das Banner entfernt wird.

»Ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Denn die Stadt Kassel und ich als Oberbürgermeister, wir fühlen uns beschämt«, sagte Geselle. »Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen.« Die Installation weise einen eindeutigen antisemitischen Zusammenhang auf. Dem kuratierenden Kollektiv Ruangrupa war schon seit Monaten Antisemitismus vorgeworfen worden. Die Gruppe habe seit Beginn der Debatte aber immer versichert, dass Antisemitismus, Rassismus oder Gewalt keinen Platz auf der documenta haben würden, betonte Geselle. »In diesem einen Fall sind sie ihrer Verantwortung ganz offensichtlich nicht gerecht geworden.«

Den Abbau hatte unter anderem der Förderkreis »Denkmal für die ermordeten Juden Europas« gefordert. »Die Verantwortlichen müssen dafür Sorge tragen, dass aufgearbeitet wird, wie ein solches Bild überhaupt aufgehangen werden konnte«, sagte die Vorsitzende des Förderkreises Lea Rosh am Dienstag. Sie sprach in Bezug auf die documenta von »Antisemitismus mit langer Ansage«. Seit Monaten seien die Verantwortlichen aufgefordert, »den sich ankündigenden Antisemitismus auf der »documenta fifteen« zu verhindern. Genauso lange wird beschwichtigt, ignoriert und wegmoderiert.«

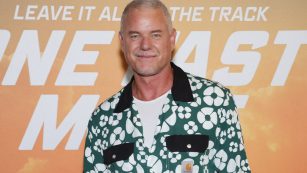

CLAUDIA ROTH Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte sich für die Entfernung der umstrittenen Banner-Installation ausgesprochen. Sie mahnte am Dienstag in der 3sat-Sendung »Kulturzeit« weitere Aufarbeitung an. Den Abbau sehe sie nur als ersten Schritt. Nun wolle sie »definitiv aufgeklärt haben, wie dieses Bild am Freitagnachmittag wenige Stunden vor Eröffnung aufgebaut werden kann und niemand erkannt hat, dass es eine antisemitische Bildsprache enthält«. Auf die Frage, ob sie selbst im Vorfeld der documenta-Ausstellung zu gutgläubig gewesen sei, sagte die Grünen-Politikerin: »Ich war nicht gutgläubig, ich habe vertraut.«

Das Internationale Auschwitz Komitee rief zum Dialog mit den Künstlern auf. »Es wird höchste Zeit, im Rahmen dieser documenta ein Gespräch zu beginnen, die Künstler zu hören, aus welcher Weltsicht diese Bilder so entstanden sind und seitens der documenta öffentlich zu erklären, warum diese Bilder hier auf Widerstand und Ablehnung stoßen«, erklärte Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, am Dienstag.

ANGELA DORN Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) sieht durch den Eklat schwerwiegende Auswirkungen. »Das Kunstwerk enthält antisemitische Chiffren, von denen Jüdinnen und Juden sich zurecht verletzt fühlen«, erklärte Dorn. »Der bereits entstandene Schaden ist nicht zu relativieren«, sagte Dorn am Dienstag. »Im Gegenteil, wir müssen aufarbeiten, wie es bei der documenta geschehen konnte, dass eine solche Bildsprache öffentlich gezeigt wurde.«

Das Banner war erst installiert worden, nachdem viele Journalisten und Fachbesucher die documenta schon vorbesichtigt hatten - den Veranstaltern zufolge am vergangenen Freitagnachmittag. Der angegebene Grund für die Verspätung: notwendige restauratorische Maßnahmen aufgrund von Lagerschäden. Das Werk wurde nicht für die documenta fifteen angefertigt, sondern war bereits 2002 erstmals auf dem South Australia Art Festival in Adelaide zu sehen.

SABINE SCHORMANN Die Generaldirektorin der documenta, Sabine Schormann, bat am Dienstag um Entschuldigung. Es sei versichert worden, dass auf der documenta fifteen keine antisemitischen Inhalte zu sehen sein würden. »Dieses Versprechen haben wir leider nicht gehalten. Und das hätte nicht passieren dürfen«, sagte sie dem ZDF und dem Hessischen Rundfunk (hr). »Antisemitische Darstellungen dürfen in Deutschland, auch in einer weltweit ausgerichteten Kunstschau keinen Platz haben. Dies gilt ausdrücklich auch bei allem Verständnis für die Belange des Globalen Südens und die dort verwendete Bildsprache.« Mit Respekt für die Unterschiedlichkeit der kulturellen Erfahrungsräume werde der begonnene Dialog weitergeführt. dpa