Der Protagonist Ihres neuen Buches »Kommt ein Pferd in die Bar« ist Dovele, ein Stand-up-Comedian. Mitunter ist er jedoch weder lustig noch unterhaltsam. Wie nähern Sie sich dem Thema Humor an – privat und als Schriftsteller?

Als Schriftsteller habe ich einen sehr persönlichen Ansatz, es gibt kaum einen Unterschied zwischen meiner Person als Schriftsteller und mir als Privatperson. Im Allgemeinen hat Humor unendlich viele Färbungen und Funktionen. Manchmal setzt man einen sehr rauen Humor ein, um ein sehr zartes Inneres zu verbergen. Ein andermal benutzt man Humor, um inmitten einer bedrückenden Wirklichkeit eine Art Illusion von Freiheit zu erschaffen. Jede Art von Humor zeugt von der Flexibilität des Geistes. Humor ist die Fähigkeit, Situationen aus anderen Perspektiven zu betrachten – mitunter auf den Händen stehend, so wie Dovele.

Was an Ihrem Humor ist jüdisch? Gibt es überhaupt typisch jüdischen Humor?

Humor ist etwas, das einen selbst mit einbezieht – man lacht unvermeidlich, selbst wenn man über andere lacht, auch ein Stück weit über sich selbst. Vielleicht ist genau diese feine Ironie das Herz jüdischen Humors. Da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Jüdischer Humor lacht über sich selbst, über das eigene Unglück – und über die eigene Nebbichkeit.

Wie wichtig ist Humor im Alltag?

Humor ist ein sehr wichtiger Bestandteil einer jeden Freundschaft und erst recht einer jeden Ehe. In verletzenden Situationen vermag er einen zu retten. Das hilft wirklich! In vielen Familien ist Humor das richtige Rezept, um alle möglichen Hürden und Blockaden zu überwinden. Menschen mit Humor versuchen, nicht alles so ernst zu nehmen.

Apropos Familie – als Sie neun Jahre alt waren, machte Ihr Vater Sie mit der Welt des Schriftstellers Scholem Alejchem vertraut, einem Klassiker der jiddischen Literatur. Konnten Sie damals diese Welt verstehen?

Deren ganze Komplexität konnte ich damals natürlich noch nicht erfassen. Alejchem beschreibt ein Universum, zu dem ich nicht gehörte – ich war bereits in Israel geboren. Im Unterschied zu seinen Schtetl-Juden waren die neuen israelischen Juden stark, stolz und für die Zukunft gerüstet. Erst später haben wir entdeckt, dass wir ganz genauso waren wie die Diaspora-Juden, und jetzt sehne ich mich geradezu danach, dass wir uns ein paar ihrer Wesenszüge zu eigen machen. Alejchems Welt erweckte in mir ein starkes Bedürfnis nach Identifikation. Ich habe seine Literatur förmlich eingesogen. Heute verstehe ich, dass sie ein direkter Zugang zu der Kindheit meines Vaters war: Er war genauso wie Alejchems Figuren. Die Tatsache, dass mein Vater mir mit dieser Lektüre den Schlüssel zu seiner Kindheit gab, war wunderbar.

Er hat Ihnen den Schlüssel zu seiner Vergangenheit gegeben, ohne über seine Kindheit zu sprechen …

Ja. Ich erinnere mich daran, dass er sagte: David, nimm das – so war es dort drüben. Warum ich mich daran erinnere? Weil mein Vater nach außen sehr autoritär und fern wirkte, dabei war er genau das Gegenteil davon. All diese Dinge kann ich jetzt benennen, damals konnte ich es nicht. Bei jeder weiteren Lektüre von Alejchems Büchern fügten sich mehr Puzzleteile zusammen. Früher war ich überzeugt, dass diese Wirklichkeit existiert – so wie heute vielleicht ein junger Leser von Harry Potter überzeugt ist. Er will daran glauben, dass es diese Zauber-Schule Hogwarts tatsächlich gibt. An dem Tag, an dem mir klar wurde, dass diese Welt meiner Eltern komplett ausgelöscht worden war, empfand ich das als sehr großen Verlust – nicht nur, weil sie für mich sehr lebendig war, sondern auch, weil ich sie vor den anderen Kindern geheim gehalten hatte. Denn ich hatte schnell festgestellt, dass es für einen israelischen Jungen nicht cool war, vom Heiratsvermittler im Schtetl zu träumen anstatt davon, Fallschirmspringer zu werden. Das war politisch nicht korrekt.

Wie haben Sie von der Schoa erfahren?

Bei einer Schulzeremonie zum Gedenken an die Schoa und das Heldentum – es gehörte zum zionistischen Narrativ, auch zu erzählen, dass wir uns gewehrt und gekämpft hatten. Doch diese Kombination stellte die Lehrer vor ein Dilemma: Wie konnte man etwas so Unerklärliches erklären? Wir haben diese Verlegenheit gespürt. So hat man sich an Formalitäten gehalten – wir mussten kratzige schwarze Hosen und ein weißes Oberteil tragen und aufrecht dastehen, während der Schulleiter eine halbe Stunde über die Heiligen und die Opfer sprach. Für uns Kinder waren das alles leere Worte – wir haben gekichert, waren peinlich berührt, es war April, da kann es in Israel schon sehr heiß sein, besonders in diesen Hosen. Und dann, auf einmal, fiel ein Zitat, ein Wort, und plötzlich wurde mir klar, dass diese sechs Millionen mein Volk sind. Sie sind Peysi der Kantor, Tewje der Milchmann und Anne Frank. Ich ging nach Hause und las Alejchems Geschichten noch einmal, alle sechs Bände, in dem Bewusstsein, dass es das letzte Mal sein würde. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich achtete genau darauf, nicht zu lachen an den Stellen, die mich bis dahin zum Lachen gebracht hatten, denn ich spürte, das war etwas sehr Trauriges, ich durfte nicht lachen. Erst 30 Jahre später nahm ich die Geschichten wieder zur Hand – als mein Sohn Jonathan mich darum bat.

Hat Ihr Vater nicht mit Ihnen über die Schoa gesprochen?

Nein. Und jetzt, wo ich selbst Kinder habe, weiß ich warum. Ich habe darüber in meinem Roman Stichwort Liebe geschrieben. Der ganze erste Teil handelt von einem Kind, dessen Eltern ihm nicht erzählen, dass sie aus der Hölle kamen. Mein Sohn Jonathan fragte zum ersten Mal im Alter von vier Jahren nach. Das war nach einem Tag im Kindergarten, es war Jom Haschoa mit den Sirenen und der Schweigeminute – die Erzieherinnen hatten die Kinder darauf vorbereitet. In Israel wird gerade darüber debattiert, ab welchem Alter man einen Menschen dem Wissen um diese Grausamkeiten aussetzen sollte. Ich denke, es ist furchtbar, einem Vierjährigen das zuzumuten – es wird ihn für immer belasten. Er wird nie mehr dasselbe Kind sein, überhaupt nie mehr ein Kind. Etwas von seiner Kindheit wird ihm dadurch genommen. Ebenso denke ich, dass die ganze Menschheit nach der Schoa etwas von ihrer Naivität verloren hat – etwas in der inneren Struktur hat sich dadurch verändert.

Ist israelischer Humor anders als jüdischer?

Israelischer Humor ist viel aggressiver und geradeheraus. Er basiert eher auf der Verspottung anderer und ihrer vermeintlichen Handicaps – marokkanische Juden lachen über kurdische Juden, irakische Juden verspotten marokkanische Juden, und alle lachen über die Aschkenasim. Dabei wurzelt unsere Humor-Tradition eigentlich in der Armee. Neben den Kampfeinheiten gab es bis vor zehn Jahren auch spezielle Unterhaltungseinheiten – jede Division hatte ihre eigenen Comedians, Tänzer, Sänger. Das ist etwas sehr Israelisches. Die meisten israelischen Comedians begannen ihre Karriere in der Armee. Das prägt unseren Humor bis heute.

Wie kommt es, dass Politikern hingegen der Sinn für Humor zu fehlen scheint?

Ich denke, das liegt daran, dass ein Politiker als jemand mit festen Prinzipien gesehen werden und keine Angriffsfläche bieten will. Humor aber bedeutet, angreifbar zu sein. Denn es ist die Fähigkeit, sich selbst als das Gegenteil von etwas Solidem und Starrem zu betrachten. Übrigens weiß ich von einigen Politikern, dass sie beides waren und sich zwischen zwei Extremen bewegten – hermetisch abgeriegelt in ihrer politischen Meinung, zugleich aber auch sehr lustig. Ariel Scharon zum Beispiel hatte einen grandiosen Sinn für Humor. Er war als äußerst klug, scharfsinnig und geistreich bekannt, solange kein Mikrofon in der Nähe war. Wenn er aber im Rampenlicht stand, trug er eine Art Rüstung.

Politik ist eine ernste Angelegenheit. Die BDS-Bewegung etwa führt sehr aggressive Kampagnen gegen Israel und hat israelische Institutionen, Wissenschaftler und Künstler im Visier. Wie denken Sie als Kulturschaffender darüber?

Zunächst einmal bin ich ein Mann des Gesprächs. Ich glaube zutiefst an Dialog, auch wenn eine Situation noch so verfahren scheint. Anstatt Israel zu boykottieren – im Übrigen wäre dies ein sehr gefährlicher Schritt –, sollten all jene, denen an Israel gelegen ist, Israel und Palästina mit Delegationen und Politikern geradezu bombardieren, um einen Dialog zwischen uns anzuheizen. Sie sollen uns keine Lösung aufdrücken – die müssen beide Seiten schon selbst herbeiführen.

Wie kann das gelingen?

Ich denke, Netanjahu macht einen historischen Fehler, wenn er sich Gesprächen mit den Palästinensern verweigert. Meiner Meinung nach bedeutet der fortgesetzte Siedlungsbau eine existenzielle Gefahr für Israel. Und dennoch: Israel zu boykottieren, führt nur dazu, dass immer mehr Israelis, die jetzt, wenn inzwischen auch nur noch halbherzig, zu einer Lösung mit den Palästinensern bereit sind, in den Extremismus gedrängt werden, von der bürgerlichen Mitte an den rechten Rand. Ein Boykott würde Israel in eine Ecke stellen – in eine für das jüdische Volk schlimmste Ecke: die Ecke des verbannten, geächteten Volkes. Je mehr Israelis sich in dieser Schublade wiederfinden, umso gefährlicher wird es für uns. Denn wenn wir zutiefst überzeugt sind, dass die ganze Welt gegen uns ist, sind wir unfähig zu jeglichem nuancierten Blick auf die Wirklichkeit und werden aggressiver und militanter werden.

Ist die BDS-Bewegung jemals an Sie herangetreten?

Nein. BDS mag uns nicht, Amos Oz, Abraham B. Jehoschua und mich. Sie denken, wir zeigen, so sagen sie jedenfalls, »Israels schönes Gesicht«. Nun, erst einmal bin ich sehr froh, dass es noch immer schöne Seiten an Israel gibt. Wenn jemand das Problem ernsthaft lösen will, dann muss er sowohl das schöne als auch das hässliche Gesicht Israels einbeziehen – das nennt man Realität.

Mit dem israelischen Schriftsteller sprach Louis Lewitan.

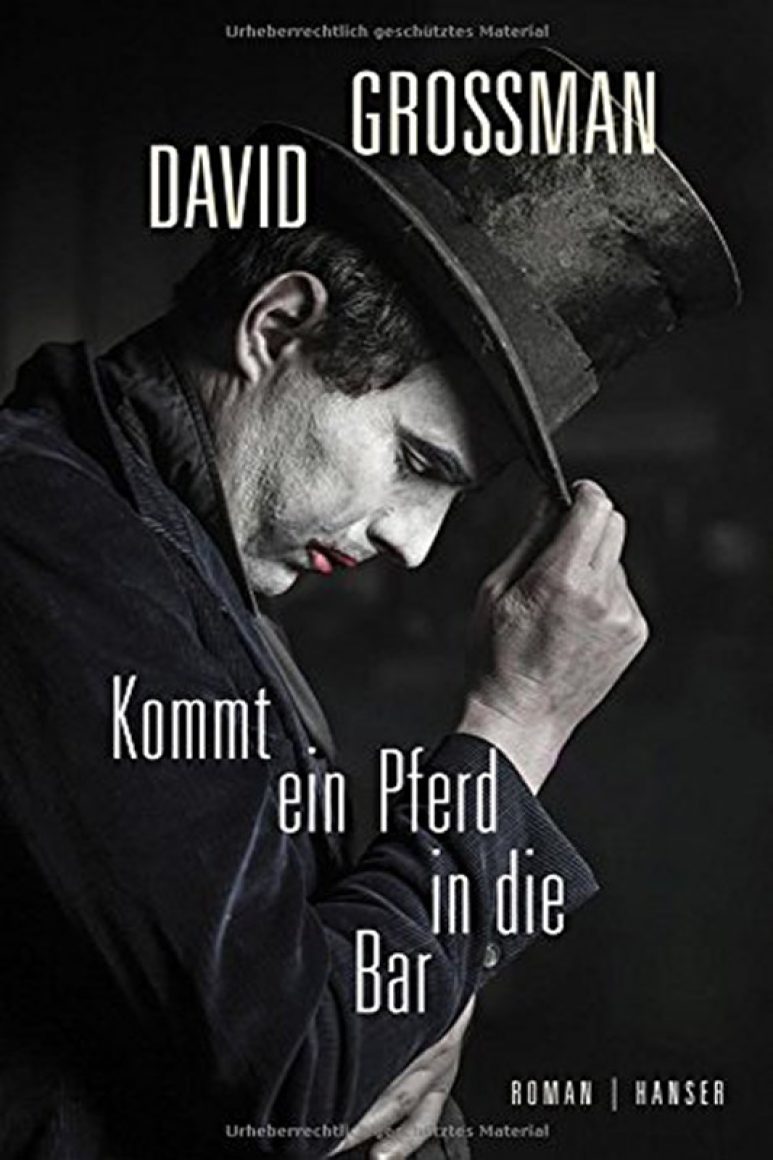

David Grossman: »Kommt ein Pferd in die Bar«. Roman. Übersetzt von Anne Birkenhauer. Hanser, München 2016, 256 S., 19,90 €