Idylle mit weltpolitischer Bedeutung: Im Potsdamer Schloss Cecilienhof wurde vor 75 Jahren die Welt neu geordnet. Am historischen Ort erzählt jetzt eine neue Ausstellung von der Potsdamer Konferenz 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa.

Ein kleines bläuliches Glasgefäß, angeschmolzen und völlig deformiert: Die Glasflasche ist das einzige Andenken an seine Familie, das einem Überlebenden des Atombombenabwurfs auf Hiroshima im August 1945 geblieben ist. Das Erinnerungsstück aus dem Hiroshima Peace Memorial Museum wird nun in Potsdam gezeigt. Es ist eines der 133 Exponate der neuen Ausstellung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zum 75. Jahrestag der Konferenz im Schloss Cecilienhof. Denn am Rande der Verhandlungen wurde auch der Atombombeneinsatz der USA gegen den Kriegsgegner Japan beschlossen.

KRIEG Mit der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 habe Cecilienhof »seine größte historische Bedeutung« gehabt, sagt Stiftungsdirektor Christoph Martin Vogtherr. Die Ausstellung rücke diesen herausragend wichtigen Moment der Weltgeschichte nun in den Blick.

Auf der Konferenz wurde die Nachkriegsordnung festgelegt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus kamen die politischen Führer der drei Siegermächte USA, Großbritannien und Sowjetunion im Sommer in Potsdam zusammen. Drängende politische Fragen standen auf der Tagesordnung, der Umgang mit dem besiegten Deutschland, mit dem Nahen Osten und Ostasien. Der Krieg gegen das mit NS-Deutschland verbündete japanische Kaiserreich war noch nicht zuende.

US-Präsident Harry S. Truman, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Diktator Josef Stalin bezogen Villen im Stadtteil Babelsberg. Im Schloss Cecilienhof wurde verhandelt. Nach seinem Wahlsieg übernahm Ende Juli Churchills Nachfolger Clement Attlee die Verhandlungen für Großbritannien.

ENTNAZIFIZIERUNG Schließlich einigten sich die Siegermächte im »Potsdamer Abkommen« auf Grundsätze im Umgang mit Deutschland in mehreren Bereichen: Entnazifizierung, Entmilitarisierung, Entschädigungen mit Demontage von Industrieanlagen, Demokratisierung und Dezentralisierung.

In Potsdam wurde auch die Oder-Neiße-Linie von den Westmächten als neue deutsche Ostgrenze vorläufig anerkannt. Die endgültige Festlegung der deutschen Grenze sollte später in einem Friedensvertrag folgen. Und es wurde beschlossen, die deutsche Bevölkerung aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn »in ordnungsgemäßer und humaner Weise« auf das verbliebene deutsche Gebiet zu überführen.

Im Mittelpunkt der mehr als 1000 Quadratmeter großen Ausstellung in 22 Räumen stehen die damaligen Arbeitszimmer der drei Staatsmänner und der Konferenzsaal. Mithilfe zeitgenössischer Fotografien und Filme der sowjetischen und der US-Truppen konnte der Originalzustand der Räume weitgehend rekonstruiert werden, soweit dies möglich war.

MULTIMEDIA Als Ersatz für fehlende Möbel der sowjetischen Delegation wird nun die Kopie eines großen Stalin-Gemäldes präsentiert. Es zeigt Stalin vor einer weiten Landschaft, mit Landwirtschaft, Elektrifizierung und Industrie. Das Bildnis wirke zwar realistisch, sei jedoch eine »absichtsvoll inszenierte Ikone«, betont eine Mitarbeiterin der Stiftung in einem Vorab-Film: ein Bild, das Stalin zum »Vater der Völker« und »Retter der Nation« stilisiere.

Mit einem Multimediaguide können die Akteure auch am Konferenztisch versammelt betrachtet werden. Die Besucher sollen »in die Welt der harten und kontrovers geführten Verhandlungen eintauchen« und sie auch atmosphärisch nacherleben können, betont die Stiftung.

Die geopolitischen Beschlüsse der Alliierten werden in der Ausstellung vorgestellt, aber auch die davon Betroffenen bekommen eine Stimme. Den bekannten historischen Persönlichkeiten werden die vielen »Namenlosen« der Geschichte gegenübergestellt, darunter Atombombenopfer, Vertriebene und Kollaborateure, betont die Stiftung.

HIROSHIMA Auch der Copilot des Bombers von Hiroshima kommt zu Wort, ein Zitat von ihm steht in der Ausstellung an einer Wand: »My god, what have we done.«

An die Opfer des Atombombeneinsatzes, nach dem Japan schließlich kapitulierte, erinnert noch ein weiteres Exponat. Es ist die Brotdose eines zwölfjährigen Schülers. Der Vater des Jungen habe nach dem Bombenabwurf in Hiroshima tagelang nach seinem Sohn gesucht und dann die Blechdose mit eingraviertem Namen gefunden, erzählt Kurator Matthias Simmich. Sie ist das Einzige, was von seinem Sohn übrigblieb.

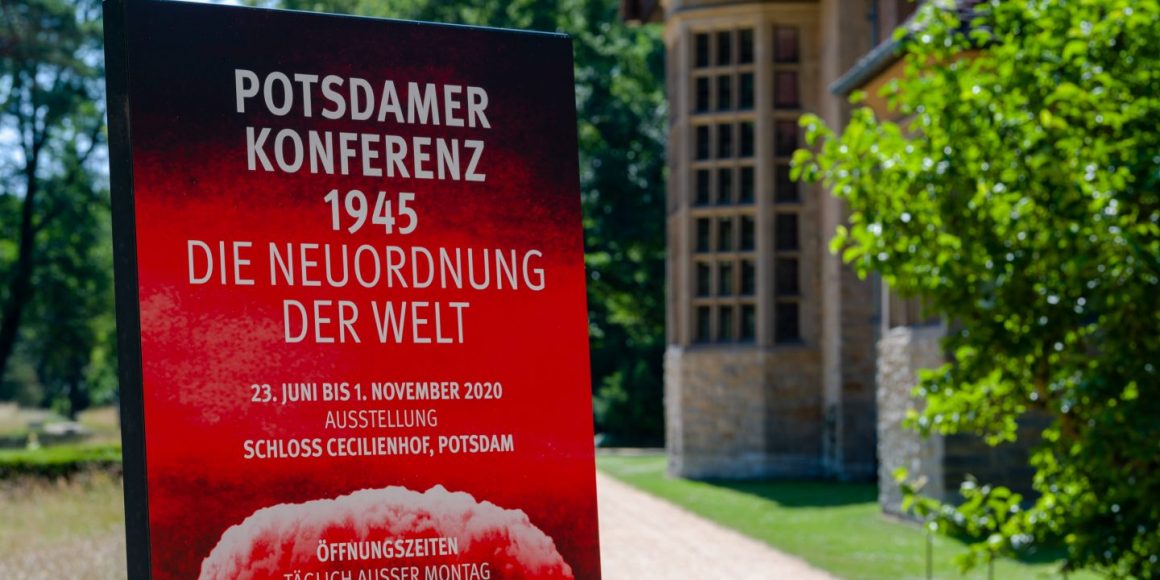

Die Sonderausstellung »Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung derWelt« zum 75. Jahrestag der Potsdamer Konferenz ist vom 23. Juni biszum 31. Dezember dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr zu sehen.