Anmerkung der Redaktion (2. August 2023):

Als dieser Text von Fabian Wolff in der Jüdischen Allgemeinen erschien, glaubte die Redaktion Wolffs Auskunft, er sei Jude. Inzwischen hat sich Wolffs Behauptung als unwahr herausgestellt.

Um das Gekvetche von zwei Juden zu hören, steht das Publikum an einem Montagabend vor dem Jüdischen Museum Berlin bis auf den Gehsteig Schlange. Die meisten sind wegen des 88-jährigen Georg Kreisler gekommen: Chansonnier, Komponist, Lyriker. Er ist äußerst klar im Kopf, schlagfertig – und erstaunlich wenig verbittert für einen Mann, dem seit einem halben Jahrhundert vor allem dieses eine Lied über Vogelmord anhängt. Was vom anderen, dem 34-jährigen Komiker Oliver Polak zu halten ist, weiß niemand so recht. Manche nennen ihn die große deutsch-jüdische Hoffnung, andere einen Gaskammer-Kalaurer. Er selbst sagt, dass er sich wie der TV-Alien ALF fühlt, und hat seine Bühnenshow »Jud Süß-Sauer« genannt.

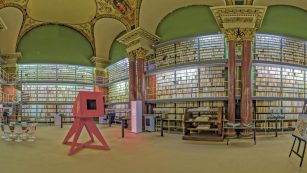

sarrazin Die beiden sitzen auf einer Couch im Glashof des Museums, dazwischen die Moderatorin Shelly Kupferberg, und könnten unterschiedlicher kaum sein. Nur ihre Brillen ähneln sich ein bisschen. Etwas verbindet sie aber doch. Beide sind Juden, die Menschen zum Lachen, Denken und Aufregen bringen. »Wir haben ja schließlich das gleiche Gen«, sagt Kreisler. Weil auch ein anderer Mann an diesem Tag lange Warteschlangen ausgelöst hat, wird diese und jede weitere wohlverdient kritische Äußerung über Thilo Sarrazin sofort von den 500 sitzenden und noch einmal rund 100 stehenden Zuschauern beklatscht, manchmal mitten im Satz.

Dabei sind Kreisler und Polak alles, nur keine Applauskomiker – die Art von Kabarettist oder Comedian, die sich kritisch geben, aber nur das Publikum bestätigen in seinem Gefühl, richtig zu liegen. »Comedy mit Widerhaken« möchte Polak machen. Und Kreisler hatte seine gesamte Karriere damit zu kämpfen, »zensuriert« zu werden. »Die haben halt Angst vor Ihnen, weil Sie so ein krasser Typ sind«, sagt Polak, und es klingt bewundernd.

Es sind die bösen alten Lieder, für die Kreisler noch heute bekannt ist: sehr wienerische Gesänge über Frauenmörder, Ehebruch und natürlich das Taubenvergiften im Park. Viel von dem, was danach kam, ist weitaus weniger bekannt. Etwa die »›Nichtarischen‹ Arien« über jüdisches Leben in Wien – dem alten Wien aus Torbergs Tante Jolesch und den Jugenderinnerungen von Georg Stefan Troller. Dieser Liederzyklus aus den späten Sechzigern ist vielleicht das explizit Jüdischste in Kreislers Werk. »Ich habe nie etwas von mir preisgegeben«, stellt der große alte Mann rückblickend fest.

generation »Sha Sha« Solch Zögern ist Polaks Sache nicht. Wie bei seinen Vorbildern, den US-Komikern Sarah Silverman und Larry David, kennt seine Selbstbloßstellung keine Grenzen. Er spricht über seinen OBI-Fetisch, seinen Schrumpf-Schmock und seine Probleme als einziger jüdischer Teenager im Emsland, »selten wie der Panda im Berliner Zoo«. Polak ist Mitglied einer jungen jüdischen Generation, der Deutschland meist eher egal ist, die höchstens zu Jom Kippur auf Schweinefleisch verzichtet und die sich freitagnachmittags mit »Sha Sha!« begrüßt. »Mahnmal – The Next Generation« nennt Polak sie. Er ist auf dem Weg, die Stimme und ein Held dieser Generation zu werden. Ich darf das, ich bin Jude!, der Titel seines Buches, hat sich als geflügeltes Wort schon etabliert. Eigentlich macht Polak seine Witze nie wirklich fürs ganze Publikum, sondern nur für die verstreuten Zuhörer, die wissen, was das heißt, Jude zu sein. Dass trotzdem alle lachen, zeigt, dass Polak eben mehr kann, als nur die Judenkarte zu spielen: Er beherrscht sein Handwerk. Er ist komisch.

das j-wort Hinterher darf das Publikum Fragen stellen. »Das einzige Wort, das aus deinem Mund kommt, ist ›Jude‹. Wieso reduzierst du dich so?« will ein junger Mann von Oliver Polak wissen. Vereinzelter Applaus. Polak fragt zurück: »Hast du mein Buch gelesen? Hast du meine Show gesehen? Nein?« Und er kontert. Nein, er ist nicht nur Jude. Er ist auch Fan der Band Motorpsycho, er ist Komiker und Emsländer. Wie er auch oft genug in seinem Buch geschrieben hat. Und dann zitiert er Saul Bellow mit einem Satz, der schon Maxim Biller dienlich war: Wenn ich ein Jahr in Deutschland zubrächte, zwölf Monate lang wäre ich ein Jude und sonst nichts. »So geht’s mir auch«, sagt Polak. »Ich hab halt eine Show draus gemacht.« Ein zweiter Tadler findet hinterher, dass Polak wie Sarrazin sei. »Ist doch völlig egal, welche Religion einer hat! Ich stell mich doch auch nicht als katholisch vor!« sagt er, wirft dem Komiker auch gleich noch Holocaust-Inflationierung vor und bringt ihn mit dem Mahnmal und Lea Rosh in Verbindung. Und ein anderer Zuschauer meint: »Ich glaube, der macht das nur, weil es kommerziell was bringt.«

»Vielleicht provozierst du«, sagt Kreisler zu Polak. »Sie denken sich: Wieso sagt der das so oft, wir sind doch keine Antisemiten!« Und setzt nach: »Sind sie natürlich doch.«

Leider hat Oliver Polak nicht, wie angekündigt, am Schluss sein »Judenspiel« gespielt. Er sagt den Namen eines Prominenten – Iris Berben, Alfred Biolek, Kermit der Frosch –, und das Publikum ruft »Jude« oder »Normal«. Zum Schluss nennt er seinen eigenen Namen. Alle rufen begeistert: Jude! »Nein«, sagt der Comedian dann. »Ich mach das nur des Geldes wegen.« Eine großartige Pointe. Wer weiß, ob das Publikum gelacht hätte. Und wieso.