Moderne und Tragödie

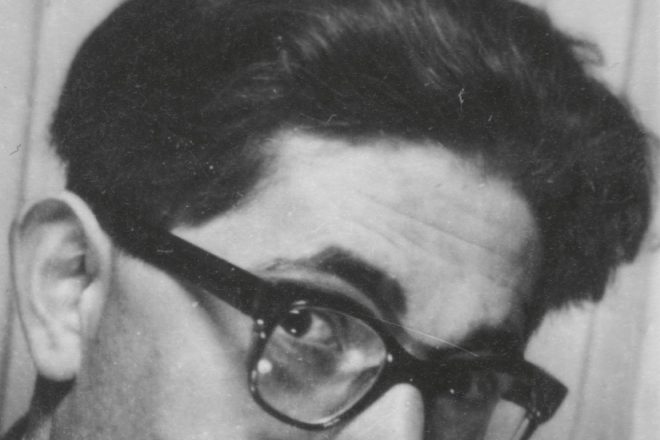

Am 9. November 1971 setzte der Literaturwissenschaftler Peter Szondi in Berlin seinem Leben ein Ende. Ein Jahr nach Paul Celan, den er 1960 gegen Plagiatsvorwürfe verteidigt hatte, der Bruder war im Leid, zerbrochen wie er an der Schoa.

In der »intellektuellen Biographie« versucht Hans-Christian Riechers nun eine erklärende Verbindung herzustellen zwischen dem Menschen Peter Szondi und dessen literaturtheoretischen Texten. Das funktioniert und betont die tragische Engführung zwischen Leben und Werk. Die Tragik aller gescheiterten Assimilationsbemühungen generierte, verkürzt gesagt, Szondis »Tragödien-Theorie«.

Mit vielen Verweisen demonstriert Riechers Szondis Eingebundensein in die kritische Moderne, in der er 1956 mit seiner Dissertation Theorie des modernen Dramas angekommen war.

Geboren wurde Szondi 1929 in Budapest. Antisemitismus kannte er längst, bevor die Deutschen einmarschiert sind. Die Szondis überleben, kommen in die Schweiz, wo Peter Szondi später in Zürich studiert. 1965 gründet er in Berlin das Seminar für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft.

Drei Jahre später lehrt er als Gastprofessor in Jerusalem, wohnt in der Nachbarschaft von Gershom Scholem, der Adorno in einem Brief eine Kurzbeschreibung des Gastes liefert: »Ein hochbegabter und komplizierter und reichlich unglücklicher Mensch.« Katrin Diehl

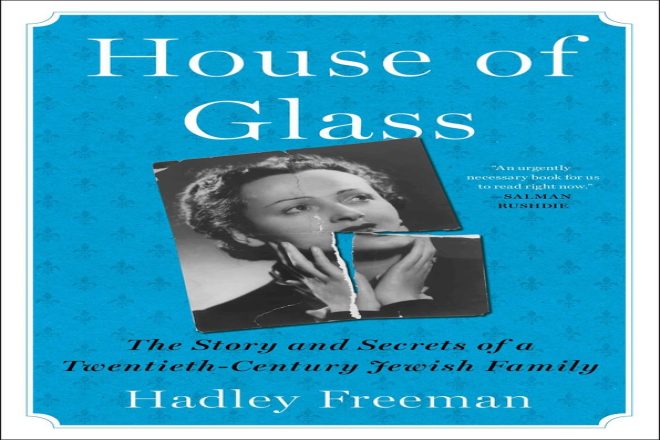

Briefe aus dem Kleiderschrank

Die britische Journalistin Hadley Freeman, bekannt für wunderbar bissige Kommentare über Mode und Stars, hat dieser Tage ein Familien-Memoir vorgelegt, in dem fast 20 Jahre Arbeit stecken. Das Ergebnis ist nichts Geringeres als die Geschichte des Überlebenskampfes der europäischen Juden im 20. Jahrhundert. Erzählt wird das Schicksal der Geschwister Henri, Jacques, Alex und Sara Glass, die um 1920 wegen der Pogrome aus dem polnischen Schtetl nach Paris geflohen sind.

Sara war Freemans Großmutter. In ihrem Kleiderschrank beginnt die Geschichte. Dort fand die Enkelin einen Schuhkarton mit Fotos, Briefen und einer Picasso-Zeichnung, die ein schillerndes Licht auf das mysteriöse Leben jener Frau warfen, die in den 30er-Jahren in die USA entkam, aber dort nie glücklich wurde. Freeman führte Interviews, wühlte sich durch Archive und folgte den außergewöhnlichen Lebenswegen des geschäftstüchtigen Henri, des passiven Jacques, des aberwitzig-wilden Alex und der eleganten Sara.

Da atmet das Papier, schlägt der Puls in der Druckerschwärze. House of Glass ist ein großartiges Buch über gute Menschen, die in schlechten Zeiten leben mussten. Sophie Albers Ben Chamo

Aus Liebe zum Essen

Sumach, Tahini, Cumin oder Zaatar – wer diese Gewürze in seinem Vorratsschränkchen hat, der war entweder schon einmal selbst im Nahen Osten oder nennt diverse Kochbücher von Yotam Ottolenghi sein Eigen. Vielleicht ja sogar das Jerusalem-Kochbuch, das er 2012 gemeinsam mit Sami Tamimi schrieb. Nun hat Tamimi sozusagen die Forsetzung des so erfolgreichen Kochbuchs veröffentlicht.

Es heißt Falastin und ist eine Reise in die ursprüngliche kulinarische Heimat des mittlerweile in London lebenden Kochs. In über 100 Rezepten, darunter das für die Zaatar-Eier seines Vaters, Shatta, einen scharfen Dip, der an Zhug erinnert, Filo-Gebäck mit Frischkäse, geröstete Kartoffeln mit Zitronen und Kräutern oder – das darf nicht fehlen – Hummus, stellen Tamimi und Wigley die Küche Palästinas vor.

Wer Jerusalem durchgekocht hat, kann sich aber trotz der vielen Gemeinsamkeiten der nahöstlichen Küchen dennoch überraschen lassen. Denn ganz eigene Gewürzkombinationen verleihen den Gerichten dann doch noch einmal eine ganz besondere Note.

An die erinnert sich auch Yotam Ottolenghi noch sehr gut. Er hat das Vorwort zu diesem Kochbuch geschrieben und blickt darin auf die vielen Kibbeh, Bamia und Maamoul zurück, die er in seiner Jerusalemer Kindheit verspeist hat. Falastin sei aus Liebe zum Essen entstanden, aus Liebe zu den Familien und der Kindheit schreibt Ottolenghi – mit nur einer kleinen Prise Politik. Katrin Richter

Philip Roth als Frau

Wenn Sie mit Taffy Brodesser-Akners Bestseller-Debüt Fleishman steckt in Schwierigkeiten fertig sind, haben Sie einiges dazugelernt: zum Beispiel, was ein Hepatologe ist, wie Philip Roth wohl geschrieben hätte, wäre er eine Frau gewesen, und wie man Männer dazu bringt, zuzuhören.

Das Ende der Ehe des Hausmanns Toby und der Karrierefrau Rachel Fleishman ist die Folie für die Operation am offenen Herzen von Beziehungen und Geschlechterrollen und dem, was wir uns darunter vorstellen. So vertraut und doch so unheimlich.

Und während Brodesser-Akner, die der »New Yorker« als »Michelangelo der Magazin-Porträts« bezeichnete, sich die Gummihandschuhe überstreift und das Skalpell ins Fleisch senkt, erfindet sie mal eben den Scheidungsroman neu. Aus Madame Bovary wird ein Monsieur, und der Vorstadtkoller ringt mit der Metropolen-Einsamkeit. Denn merke: Dating-Apps sind vielleicht doch nicht die Lösung. Sophie Albers Ben Chamo