Halt die Welt an, stopp die Zeiger der Uhren»: Schlagerstar Vicky Leandros beschwor 1969 den Liebsten, übermenschliche Dinge zu vollbringen. Er sollte einem Vorwärtsstreben Einhalt gebieten, was von der Schöpfung doch gar nicht vorgesehen ist.

Gut 2000 Jahre vor der griechischen Sängerin war ein römischer Dichter schon weiter. Horaz, der im Gegensatz zu seinen griechischen Vorgängern kein Musiker war und dessen Lieder nicht vertont worden sind, rief in poetischem Gewand dazu auf, keine Lebenszeit zu vergeuden und den Tag zu genießen. Jeden aufs Neue. Der kluge Römer wusste, dass man auf «den folgenden» niemals vertrauen und ebenso wenig mal eben die Zeit anhalten kann.

stillstand In Venedig hat jetzt Gal Weinstein dem Universum Ruhe verordnet. Blauäugig wie Vicky Leandros verlangt er, so scheint es, das System auszubremsen, dessen Bewegung den Verlauf unserer Tage bestimmt: «Sun Stand Still» nennt Weinstein seine Arbeit für Israels Pavillon auf der 57. Kunstbiennale in Venedig. Ein Aufruf zum Innehalten und zur Reflexion.

Man betritt das Gebäude mit den Bauhaus-Merkmalen, das 1952 eingeweiht wurde, und stutzt: kahle Wände, flächendeckend Flecken, in den Raumecken verdächtig dunkle Stellen, die man lieber nicht unter die Lupe nehmen möchte. Auch der Boden gehört gründlich geschrubbt. Ist das das Resultat vom vergangenen Winter, hatte die Putztruppe der Biennale nicht genug Zeit, um auszufegen?

Beherztes Eintauchen in den Gammel belehrt eines Besseren. Weinstein schuf bewusst eine Umgebung, die in stärkstem Gegensatz zur Klarheit der architektonischen Linie steht. Der Künstler implantiert in der israelischen Repräsentanz in Venedigs Giardini den Verfall, damit wir wieder einmal durchatmen – so paradox das auch klingen mag.

israel Tatsächlich entstand der Schimmel nicht einmal vor Ort. Er wurde eingeflogen aus Tel Aviv, wo der Künstler, Jahrgang 1970, sein Atelier hat. Bis Ende November besiedeln israelische Schimmelkulturen die venezianischen Wände.

Weinstein transformiert den Pavillon in eine Metapher. Er liefert das Bild eines Bauwerks, das seine besten Tage lange hinter sich hat und nun bestenfalls ein Quartier für Ratten, Mäuse, Spinnen und Insekten ist. Gleichwohl wird das Geisterhaus mit diesen Vorstellungen nur ungenügend gefüllt, es gibt eine Metaebene. Nicht nur die Sehnsucht des Menschen, Herr über die Zeit zu sein, wird verhandelt. Weinstein will darüber hinaus die «mythologischen und romantischen Bilder des Zionismus» aufrufen, die im kollektiven Gedächtnis Israels eingebettet sind.

Den Titel seiner Arbeit bezieht er auf die Geschichte des biblischen Jehoschua ben Nun, Moses’ Nachfolger, sowie das Wunder, das sein starker Glaube bewirkt haben soll. Jehoschua wollte die Schlacht gegen die Könige von Kanaan vor Einbruch der Dunkelheit gewinnen und befahl der Sonne bei Gibeon sowie dem Mond im Tal von Ayalon vorübergehenden Stillstand. Der Bibel zufolge entsprach Gott der Bitte. Jehoschuas Glaube triumphierte über die Naturgesetze. In Israels aktuellem politischen Klima könne jenes Wunder zur verzerrten Wahrnehmung der Wirklichkeit führen, heißt es überraschend im Wandtext, wo man nicht zwingend Anmerkungen zur Tagespolitik erwartet. Womöglich befiel die Regie die Sorge, der Pavillonschimmel könnte auch den Verstand überwuchern, weshalb sie Interpretationshilfen beisteuert.

Metall Die Idee zur Schimmelinstallation kam Weinstein über einer Kaffeetasse in seinem Atelier. Im Kaffeesatz hatten sich Keime gebildet, nachdem die Tasse tagelang ungespült geblieben war. Hunderte quadratische Paneele mit Metallwolle, teils mit verschiedenen Flüssigkeiten behandelt, um Rosttöne in verschiedenen Farbnuancen zu generieren, hatte er daraufhin produziert, sich in die Materie wissenschaftlich vertieft.

Die venezianische Ausstellung versteht sich als Bilanzschau, die die vergangene Dekade seines Schaffens ins Auge fasst. «Sun Stand Still» wird als Weinsteins düsterste Arbeit bezeichnet, da sie weniger ironisch angelegt ist als frühere Werke. Der Widerschein der Flammen, die dem fiktiven Abschuss von Missiles zugeschrieben werden können und in Venedig auf eine Schimmelwand projiziert werden, ist allerdings blanke Ironie.

Die im Nationalpavillon entstandene «post-apokalyptische Landschaft offenbart den Beginn einer neuen Form von Leben», so der Wandtext. Solche wurden im ganzen Gebäude platziert. Das mag der schnellen Orientierung des Besuchers dienen, stört aber empfindlich den Gesamteindruck und ist gewiss keine feinsinnige Form der Kunstvermittlung an diesem Ort. Das Gesamtbild mit Texttafeln derart aufzubrechen, ist kontraproduktiv, weil es die Rezeption unterbricht. Man setzt sich dem Vergänglichkeitsdrama nicht wirklich aus, wenn des Rätsels Lösung gleich daneben hängt. Kuratorin und Kunsthistorikerin Tami Katz-Freiman hätte das erkennen müssen.

meditativ Zu sehen ist auch ein Wandbild mit dem Titel «Mond überm Ayalon-Tal» aus Metallwolle und Filz, dem eine Fotografie aus dem 1973 erschienenen Album Auf Moses’ Spuren zugrunde liegt, welches die Rückkehr der Juden ins Gelobte Land behandelt. Ein bleicher Vollmond dominiert das obere Bilddrittel, eine grünliche Bergkette im Hintergrund und rötlicher Boden ergeben ein Objekt für die meditative Versenkung.

Weinsteins Projekt mag als melancholische und poetische Allegorie auf die Geschichte Israels gesehen werden. Sie bestehe aus Wundern und Momenten der Erleuchtung ebenso wie aus Vernachlässigung und Zerstörung, so die Kuratorin. Das Werk bewege sich zwischen größenwahnsinnigem Streben nach Höhe und ernüchternden Crashs.

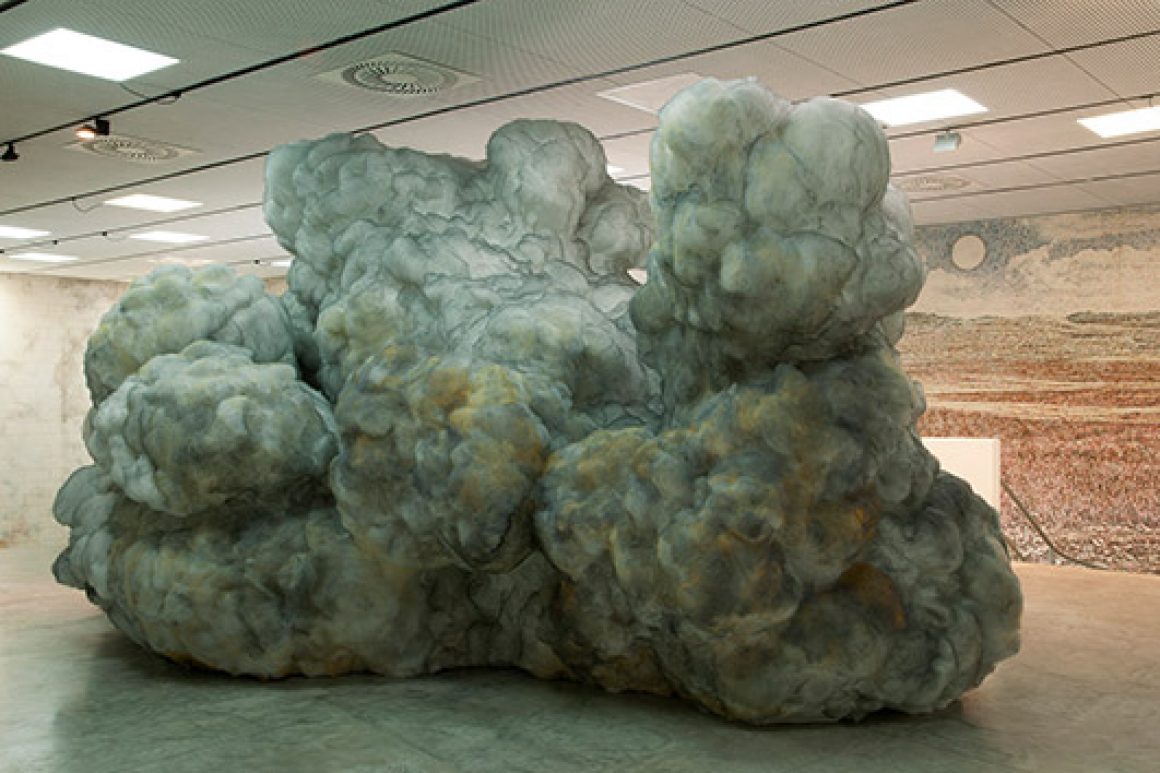

Deshalb also die Missiles-Startrampe als zentrales Exponat mit einer Rakete aus billigen Materialien, die aussieht wie aus Riesenwattebäuschen geformt. Sie könnte glatt im deutschen Karnevalszug mitfahren. Den Pavillon mit Schimmel und Missile-Menetekel des Künstlers Gal Weinstein allein im Spiegel politischer Befindlichkeit zu lesen und die satirische Überzeichnung zu übersehen, das wäre zu flach geflogen.