Frau Friedlander, »Die ganze Wahrheit … was Sie schon immer über Juden wissen wollten« heißt die neue Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin, die Sie kuratiert haben. Das Thema ist, mit Verlaub, nicht ganz neu. Was unterscheidet diese Schau von allen anderen Ausstellungen, Büchern oder Filmen zu der Materie?

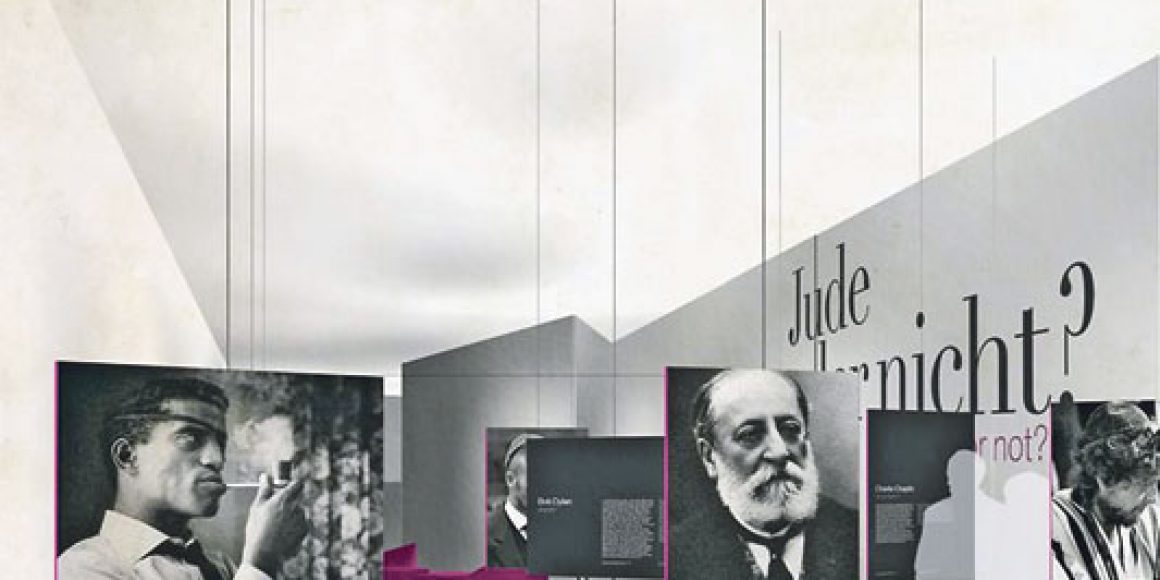

Wir versuchen, anders als der Titel suggerieren mag, keine klassisch pädagogische Ausstellung zu machen. Das erkennt man hoffentlich schon am Plakat der Schau.

Ironie statt Didaktik?

Genau. Wobei die Fragen, die wir beantworten wollen, durchaus ernsthaft gestellt sind. Es sind 30 Fragen, darunter auch sehr seltsame, wie wir sie immer wieder von Besuchern des Museums hören.

Zum Beispiel: Woran erkennt man einen Juden? Wie beantworten Sie das?

Diese Frage hören wir sehr häufig. Unsere Antwort besteht darin, Hüte zu zeigen, wie sie religiöse Juden tragen – ganz unterschiedliche Hüte, je nach Richtung. Daran kann man einen Juden erkennen.

Andere Frage: Was machen Juden an Weihnachten? Wie gestalten Sie da die Replik?

Wir zeigen einen Filmclip aus den USA. Dort gehen Juden bekanntlich an Weihnachten traditionell chinesisch essen.

Andere Fragen lassen sich wohl nicht ironisch beantworten. Etwa »Was macht Lebensmittel koscher?« oder »Was bedeuten Menora, Davidstern und Mesusa?«.

Da gehen wir lexikalisch heran, im Wortsinn, mit Zitaten aus diversen Lexika. Damit möchten wir deutlich machen, dass wir nicht die Autorität sind, die die eine korrekte Antwort hat.

»Darf man über den Holocaust Witze machen?« lautet eine andere Frage. Darf man?

Sie dürfen!

Weil ich Jude bin?

Genau.

Und wie beantwortet die Schau die Frage?

Wir haben eine amerikanische Karikatur gefunden, betitelt »How to meet Girls in Concentration Camps«, zu Deutsch: »Wie man Mädchen im KZ kennenlernt«. Man sieht einen jungen Mann und eine junge Frau. Er hat einen Kuli in der Hand, schaut auf ihren Unterarm und sagt: »Oh Mist, ich habe keinen Platz, um meine Nummer zu notieren.«

Wie, glauben Sie, wird das Publikum darauf reagieren?

Letztendlich müssen die Besucher selbst entscheiden, was sie für richtig oder falsch halten. Wir provozieren sie einfach, über diese Fragen nachzudenken. Das ist unser Grundanliegen bei dieser Ausstellung. Wir haben allerdings bereits im Vorfeld Reaktionen auf diesen Cartoon bekommen. Eine Nachrichtenagentur bat um Bildmaterial zur Schau, wir haben ihr das Bild geschickt. Die zuständigen Redakteure meinten jedoch, das sei ihnen doch zu heiß.

Bei aller Ironie: Die Ausstellung hat einen ernsten Hintergrund. Die Fragen, sagten Sie, sind diejenigen, die immer wieder von Besuchern des Museums gestellt werden. Viel Wissen über Judentum scheint es in Deutschland nicht zu geben.

Eigentlich sind wir hierzulande knapp an der Grenze zur totalen Ignoranz. Wenn man sich in Deutschland als Jude zu erkennen gibt, wird die Atmosphäre fast immer ein wenig angespannt. Das hat mit Schwellenängsten zu tun. Idealerweise kann unsere Ausstellung dazu beitragen, diese Schwellen zu senken. Wir müssen schließlich im Alltag zu einer gewissen Normalität im Umgang miteinander finden. Viele der Fragen, die wir in der Ausstellung beantworten, sind in Deutschland tabuisiert. Aber sie stecken dennoch in den Köpfen.

Zum Beispiel: »Warum mag keiner die Juden?« Wie sieht Ihre Antwort aus?

Wir spielen ein satirisches Lied namens »An allem sind die Juden schuld!« von Friedrich Hollaender aus dem Jahr 1931. Und wir zeigen ein Kruzifix. Das gehört gleichzeitig zu der anderen Frage daneben: »Warum lieben alle die Juden?« Dort zeigen wir auch ein tolles Versace-Kleid mit Chagall-Motiven, das einmal Gloria von Thurn und Taxis gehört hat. Zu sehen ist daneben eine Kiste mit Jaffa-Orangen und ein Buch von Ephraim Kishon. Seit 1948 ist das deutsche Judenbild mehr ein Israelbild.

Ein Aspekt der Ausstellung nennt sich »Vitrinenjuden«. Was hat man sich darunter vorzustellen?

Da muss ich etwas ausholen. Es heißt, Hitler habe nach erfolgreicher »Endlösung« ein »Museum der ausgestorbenen jüdischen Rasse« errichten wollen. Ob das stimmt, ist umstritten. Aber es kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich an die Arbeit eines jüdischen historischen Museums in Deutschland denke. Wir zeigen Vergangenheit. Aber das kann nicht heißen, dass wir eine tote Kultur ausstellen. Mir ist wichtig zu zeigen, dass Judentum lebendig und gegenwärtig ist. Also habe ich überlegt, was das Gegenteil von »ausgestorben« sein kann. Und das ist, sichtbar zu machen, dass Juden leben, und zwar hier. Also haben wir Juden aus allen möglichen Bereichen angefragt, ob sie bereit sind, sich in die Ausstellung zu setzen und Fragen des Publikums zu beantworten.

Mich hat man auch gefragt. Spontan fand ich die Idee grandios. Je länger ich allerdings darüber nachdachte, desto skeptischer wurde ich. Hat das nicht etwas unangenehm Exhibitionistisches: Juden als exotische Exponate?

Sie sind nicht der Einzige. Aber die »Vitrinenjuden« sitzen ja nicht in Käfigen wie Tiere im Zoo. Und die Vitrine ist nicht abgeschlossen, sondern nach vorne offen, um Kommunikation mit den Besuchern zu ermöglichen. Keiner wird zur Schau gestellt. Und keiner ist gezwungen, jede Frage zu beantworten oder sich auf jede Diskussion einzulassen. Die »Vitrinenjuden« sitzen erhöht auf einem Podest, sie haben die Kontrolle.

Sie sind Amerikanerin, sind in England zur Schule und zur Uni gegangen, leben seit geraumer Zeit in Deutschland. Muss man Nichtdeutsche sein, um die Absurditäten im deutsch-jüdischen Verhältnis besonders klar zu sehen?

Es hilft, eine Außenseiterperspektive zu haben. Aber ich weiß von meinen Kollegen im Jüdischen Museum Berlin, die überwiegend Nichtjuden sind – die aber, weil sie dort arbeiten, als Juden wahrgenommen werden –, dass sie exakt dieselben Erfahrungen machen: Man erwartet von ihnen, Nahostexperten zu sein, alles über den Zweiten Weltkrieg zu wissen und so weiter. Man muss für ein Unterfangen wie diese Ausstellung also nicht notwendigerweise jüdisch sein.

Aber es hilft?

Es hilft.

Das Gespräch führte Michael Wuliger.

»Die ganze Wahrheit … was Sie schon immer über Juden wissen wollten«. Jüdisches Museum Berlin, 22. März bis 1. September

www.jmberlin.de