Frau Bashkirova, warum lieben Sie Kammermusik?

Wegen der Möglichkeit des Dialogs, dieses ständigen Immer-Neu-Lernens, wenn man mit verschiedenen Leuten spielt. Dabei entdeckt man immer neue Facetten von Musik. Daraus entsteht diese unglaubliche Tiefe mancher Stücke, die nicht auf großen Effekten beruht, diese Intimität, die die Seele berührt. Das alles kreiert einen aufmerksamen Zuhörer. Man muss aufmerksam zuhören und kann nicht nur einfach so dasitzen wie bei einem großen Konzert. Bei der Kammermusik muss das Publikum mit seinen Ohren auf die Bühne kommen.

Das Jerusalem Chamber Music Festival, das Sie seit 1998 organisieren, müsste für Sie dann ein Traumjob sein.

Die Organisation ist kein Traumjob. Man braucht sehr viel Energie, Zeit und Ideen. Erst wenn es so läuft, wie man es sich vorstellt, ist es ein Traum, der Wirklichkeit wird.

Geld braucht man auch. Wie finanziert sich Ihr Festival?

Die Musiker bekommen keine Gage, Gott sei Dank. Nicht einmal ganz berühmte Leute wie Hélène Grimaud oder mein Mann Daniel Barenboim. Wir können das nur so machen, denn es ist kein subventioniertes Festival. Kammermusik ist kein Feld, auf dem man sehr viel Geld verdient.

Womit locken Sie die Stars stattdessen?

Einmal mit der Möglichkeit, in Jerusalem zu proben und zu spielen, in dieser wunderschönen Stadt mit ihrem absolut einmaligen Licht, mit ihrer Geschichte, die in jedem Stein steckt. Das ist unglaublich anregend. Als Festivalort ist Jerusalem geradezu prädestiniert. An erster Stelle aber kommen die Musiker wegen des fantastischen Publikums. Die Menschen hier bereiten sich das ganze Jahr auf das Festival vor. Die Intensität, mit der sie zuhören, ist einmalig. Das gibt uns Musikern viel mehr als Geld.

Ist das der Grund, warum Sie das Festival seinerzeit in Jerusalem gemacht haben und nicht etwa in Tel Aviv?

In Tel Aviv gibt es schon so viel – mehrere Orchester, viele Konzerte und Theater. Jerusalem dagegen hat wenig, und es wird immer weniger. Die Stadt blutet kulturell aus, weil die ganze Elite weggeht. Deswegen brauchen die Leute, die dort noch leben, ein Musikfestival viel dringender als woanders.

Wobei Sie nicht nur in Jerusalem auftreten. Ihr Festival gastiert auch in anderen Städten.

Ich kann nicht erwarten, dass die Leute nach Jerusalem kommen. Also hat das Festival damit begonnen, zu reisen, um sich ein wenig bekannter zu machen. Nach Paris gehen wir praktisch jedes zweite Jahr. Und wir machen alle zwei Jahre Wien. Auch in London und New York war das Festival schon ein paar Mal, ebenso in Luzern und beim Rheingau-Festival.

Jetzt kommen Sie nach Berlin. Vom 24. bis 29. April gastieren Sie im Jüdischen Museum. Was steht bei den sechs Konzertabenden dort im Vordergrund?

In Jerusalem haben wir das Publikum über 15 Jahre erzogen. Es ist gewöhnt an experimentelle, neue und, sagen wir, schwierige Werke. Das können wir auf Tournee nicht, weil wir nicht wissen, vor wem wir spielen. In Berlin haben wir deshalb ein eher buntes Programm. Wir spielen jeden Tag einen anderen Komponisten, und nie wird dieselbe Besetzung zwei Mal auf der Bühne stehen. Das heißt, es gibt eine Mischung aus bekannten Meisterwerken und jeweils einer neueren Komposition – Matan Porat etwa oder Betty Olivero. Aber es gibt einen roten Faden: An jedem der Abende wird ein größeres kammermusikalisches Stück von Arnold Schönberg präsentiert.

Warum ausgerechnet Schönberg?

Schönberg ist eine Schlüsselfigur. Er hat so eine klare Aussage, passt zu quasi jedem anderen Komponisten, sogar zu den Russen, aber auch zu Brahms und Schubert. Und auch zu Hanns Eisler, der sein Schüler war und dessen »14 Arten den Regen zu beschreiben« wir aufführen werden. Das Stück hat Eisler in Amerika geschrieben, als er noch bei Schönberg studiert hat. Da ist in jeder Note der Schönberg-Einfluss spürbar.

Ist der Libeskind-Bau für Kammermusik eigentlich geeignet?

Ich habe dort schon zur Eröffnung des Glashofes gespielt. Ein bisschen über-akustisch ist der Raum, doch trotzdem klingt er gut. Man muss sich etwas anpassen, und der Raum muss voll werden. Auf jeden Fall sieht der Glashof schön aus. Und man ist draußen. So ein Raum zwischen 400 und 500 Zuhörern ist perfekt für Kammermusik.

Sie werden bei Ihrem Berlin-Auftritt auf viele israelische Landsleute stoßen.

Es gibt Hunderte von israelischen Musikern in Berlin. Die Stadt ist zu einem Mekka für israelische Musiker geworden. Früher war es New York. Jetzt ist es Berlin. Es ist wie ein Schneeball. Für das Jüdische Museum ist es natürlich naheliegend, all diese jüdischen Musiker aus Berlin zu präsentieren. In Jerusalem versuche ich, das genaue Gegenteil zu machen. Dort will ich vor allem nichtjüdische Musiker hinbringen, sodass das Publikum auch einmal etwas anderes erleben kann.

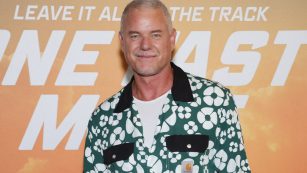

Elena Bashkirova wurde 1958 in Moskau als Tochter des Pianisten Dimitri Bashkirov geboren, bei dem sie auch studierte. Die Pianistin war in erster Ehe mit dem Geiger Gidon Kremer verheiratet. Seit 1988 ist sie mit ihrem zweiten Ehemann Daniel Barenboim liiert, mit dem sie zwei Kinder hat. 1998 gründete Bashkirova das International Jerusalem Chamber Music Festival, das zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Israel zählt. Das Festival gastiert als sechstägige Veranstaltung mit insgesamt 34 Künstlern vom 24. bis 29. April im Jüdischen Museum Berlin.

www.jmberlin.de/intonations