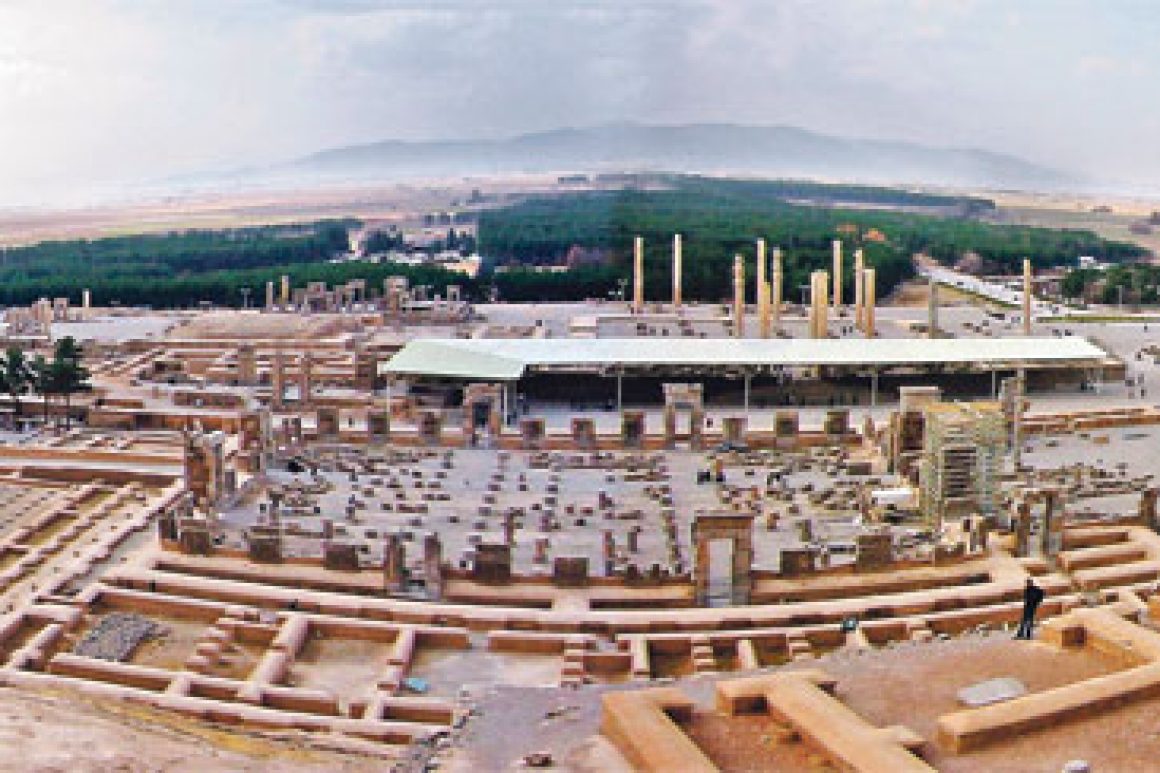

Ein paar blaue Reisekoffer empfangen den Besucher. Es sind die Koffer von Ernst Herzfeld. In ihnen liegen Skizzen, Zeichnungen, Fotos und handgeschriebene Notizen des Persepolis-Forschers. Flankiert wird diese Inszenierung von einem Modell der sagenhaften persischen Stadt Persepolis mit ihren prächtigen Palästen, die die persischen Könige in der vorislamischen Zeit errichten ließen.

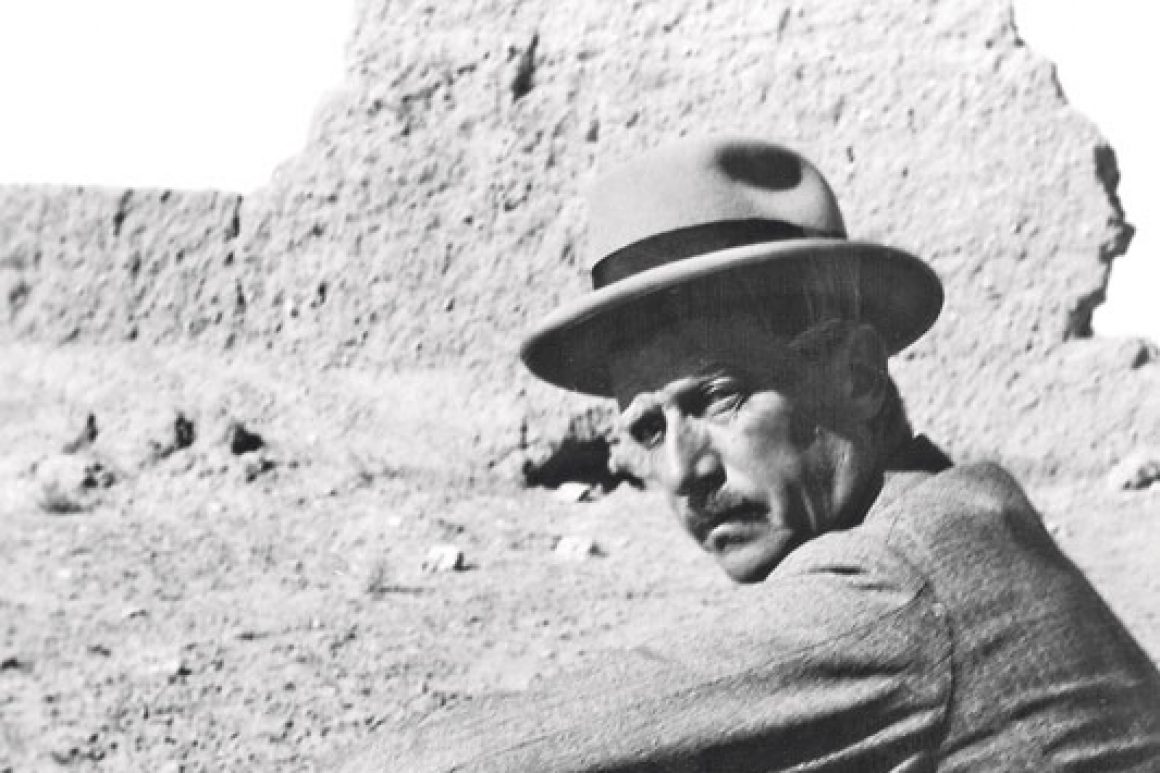

Vieles, was über Persepolis bekannt ist, ist dem leidenschaftlichen Archäologen Ernst Herzfeld zu verdanken, der im Jahre 1931 dort mit den systematischen Ausgrabungen begann. Die Freude am Graben und Reisen, das Talent für alte Sprachen, das Zeichnen, Untersuchen und Vermessen von Gebäuden hatten Herzfeld schon früh und fast sehnsüchtig in den Alten Orient gezogen.

ausstellung Zu sehen ist all dies im Museum für Islamische Kunst in Berlin. Dort wird derzeit eine Ausstellung über die Arbeit deutscher Archäologen im Iran gezeigt. Der Anlass ist die Gründung des Deutschen Archäologischen Instituts vor 50 Jahren in Teheran.

Wer die Ausstellung besucht, wird überrascht sein, wie weit die Geschichte der deutschen Archäologie im Iran eigentlich reicht, und vor allem, wie eng sie mit Ernst Herzfeld verbunden ist, dem die Nationalsozialisten am 18. September 1935 wegen seiner jüdischen Herkunft die Professur entzogen, den sie in den Ruhestand zwangsversetzten und in die Emigration trieben.

Herzfeld war kein einfacher Mensch. »Ein schwieriger Charakter, ein Visionär, intelligent und sensibel, ein Einzelgänger vielleicht«, so beschreibt ihn die Leiterin der Außenstelle Teheran des Deutschen Archäologischen Instituts, Barbara Helwing, im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen. Herzfeld wurde am 23. Juli 1879 in Celle geboren, studierte an den Technischen Hochschulen in Berlin und München Architektur und an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin Assyriologie, Kunstgeschichte und Alte Geschichte.

Nach dem Studium reiste er als Teilnehmer an deutschen Grabungen nach Assur. Später folgten ausgedehnte Aufenthalte in Mesopotamien und Persien, was sein Interesse an den dortigen archäologischen Stätten recht früh weckte. 1911 wurde Herzfeld Leiter der Ausgrabungen in Samarra. Sie begründeten seinen Ruhm als Forscher und Ausgräber und machten ihn fast nebenbei zum Mitbegründer der islamischen Archäologie und Kunstgeschichte.

revolutionär Bereits 1917 schrieb Herzfeld einen programmatischen Aufsatz, in dem er die Verantwortung der Länder für ihre Ausgrabungen beschwor und sich damit »eindeutig gegen die damals imperiale Ausrichtung der Grabungen im kolonialen Wettbewerb wendete«, so Barbara Helwing. 1920 wurde Herzfeld zum Professor für orientalische Archäologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin berufen und machte die Archäologie Persiens zu seinem Arbeits- und Forschungsschwerpunkt.

In den 20er-Jahren beriet er die persischen Behörden bei der Formulierung eines verbindlichen Antikengesetzes für den persischen Staat. Es sah vor, alle Grabungsfunde im Land zu belassen. Ein Anliegen, das zu jener Zeit fast revolutionär anmutete.

Auf seinen Reisen nach Persien dokumentierte und publizierte er über zahlreiche Ruinenstätten im Land. Sein Wunsch war jedoch immer die Gründung einer Abteilung Teheran des Archäologischen Instituts. In Deutschland waren nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise dafür jedoch keine Finanzmittel verfügbar. Überhaupt war das Geld für die Archäologie knapp bemessen.

Herzfeld konnte seine dann 1931 begonnenen Expeditionen und großen Ausgrabungen in Persepolis nur mit amerikanischem Geld für das Oriental Institute Chicago durchführen. »Dafür musste er allerdings auch Funde liefern, die dann im Museum ausgestellt wurden«, erläutert Helwing die verzwickte Lage Herzfelds.

Denunziert 1934 wurde Herzfeld die Leitung der Grabung in Persepolis entzogen. Er befand sich auf dem Weg nach London zu einem Forschungsaufenthalt, als ihn Alexander Langsdorff, ein ehemaliger Mitarbeiter und mittlerweile in den Rang eines SS-Obersturmbannführers erhobener Nazi, denunzierte. Herzfeld sei ein »typisch internationaler Jude«, der seinen Diplomatenpass missbrauche, schrieb Langsdorff.

Am 18. September 1935 wurde Herzfeld seiner Professur enthoben, in den Ruhestand versetzt und aus Deutschland vertrieben. Er emigrierte nach Princeton und lehrte dort an der Universität mit anderen deutschen Emigranten und Nobelpreisträgern wie Albert Einstein.

Ernst Herzfeld starb am 20. Januar 1948 im Alter von 69 Jahren in Basel/Schweiz, ohne jemals wieder einen Fuß auf deutschen Boden gesetzt zu haben. Die Bemühungen des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI), ihn nach dem Ende der NS-Diktatur wieder aufzunehmen, wies er brüskiert ab.

»Die widerstandslose Kapitulation der deutschen Universitäten vor dem Nazismus ist nicht vergessen«, schrieb Herzfeld ein Jahr vor seinem Tod an das Institut in Berlin. 1961 konnte das DAI eine Außenstelle in Teheran eröffnen. Persepolis ist ein bis heute ikonischer Ort Irans.