Die Matrjoschkas lassen Schlimmes erwarten. Ein halbes Dutzend von ihnen, knallkitschbunt und mit Davidstern versehen, steht zusammen mit einem Bild vom Brandenburger Tor im Entree des Frankfurter Jüdischen Museums. An ihnen geht der Besucher vorbei, wenn er die aktuelle Ausstellung »Ausgerechnet Deutschland! Jüdisch-russische Einwanderung in die Bundesrepublik« sehen möchte. Doch diese nostalgische Note verklingt rasch. Schon im Auftaktraum sieht man Seriöses und Informatives: Fotografien, Dokumente, persönliche Gegenstände, in den hinteren Räumen Installationen, ein Wohnzimmer, viele TV-Screens und Hörstationen. Alles ist lebendig präsentiert und abwechslungsreich aufgebaut.

SINNLICH Die Sonderausstellungsräume des Palais Rothschild sind bekanntlich schwer zu bespielen. Doch diesmal führt man das Thema sinnlich und klug vor, handfest und mit konkretem Anschauungsmaterial. Hinzu kommt, dass der Gegenstand der Ausstellung ausgesprochen komplex und noch nicht abgeschlossen ist. Das Museum hat das Thema in mehrere Kapitel gegliedert: Auswanderung, Migration, Integration, Diaspora.

Die meisten der jüdischen Zuwanderer aus der zerfallenden Sowjetunion kamen innerhalb eines kurzen Zeitraums von gerade einmal zehn Jahren in die Bundesrepublik. Zwischen 1989 und 1999 verließen rund 1,2 Millionen Juden die Sowjetunion und das, was von ihr übrig blieb. Seither nahm ihre Anzahl stetig ab; 2008 wurden in Israel nur noch 6.000 Neueinwanderer verzeichnet. In die Bundesrepublik kamen im Zeitraum von 1991 bis 2009 rund 203.000 jüdisch-russische Zuwanderer. In den Gemeinden schätzt man die Zahl der Mitglieder mit russischsprachigen Wurzeln heute auf 90.000.

AUTOBIOGRAFISCH Doch ist das Thema russisch-jüdische Zuwanderung schon historisch und musealisierbar? Und wenn ja, in welcher Form? Kann es ein Panorama mit enzyklopädischem Anspruch sein oder doch nur Eindrücke bieten? Für Kurator Dimitrij Belkin stellt die Ausstellung, die auf eine Idee des Museumsdirektors Raphael Gross zurückgeht, eine, wie er kokett sagt, »vorgezogene Autobiografie« dar. Belkin selbst kam Ende 1993 als »Kontingentflüchtling« aus der Ukraine, studierte in Tübingen ein zweites Mal Geschichte und ist seit vergangenem Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter am Frankfurter Fritz-Bauer-Institut.

Belkin setzt sein Postulat von einem »deutschen Judentum 2« – nach dem deutschen Judentum 1, das in der Schoa ausgelöscht wurde – allerdings nicht absolut. Es ist vielmehr eine These, die in der Ausstellung zur Diskussion gestellt wird. Im letzten Raum liest man ein Potpourri ausgesuchter Zitate, ohne dass dabei der Eindruck von Beliebigkeit entsteht. Flankiert werden sie von Porträts von jungen Zuwanderern, die sozial und ökonomisch erfolgreich sind.

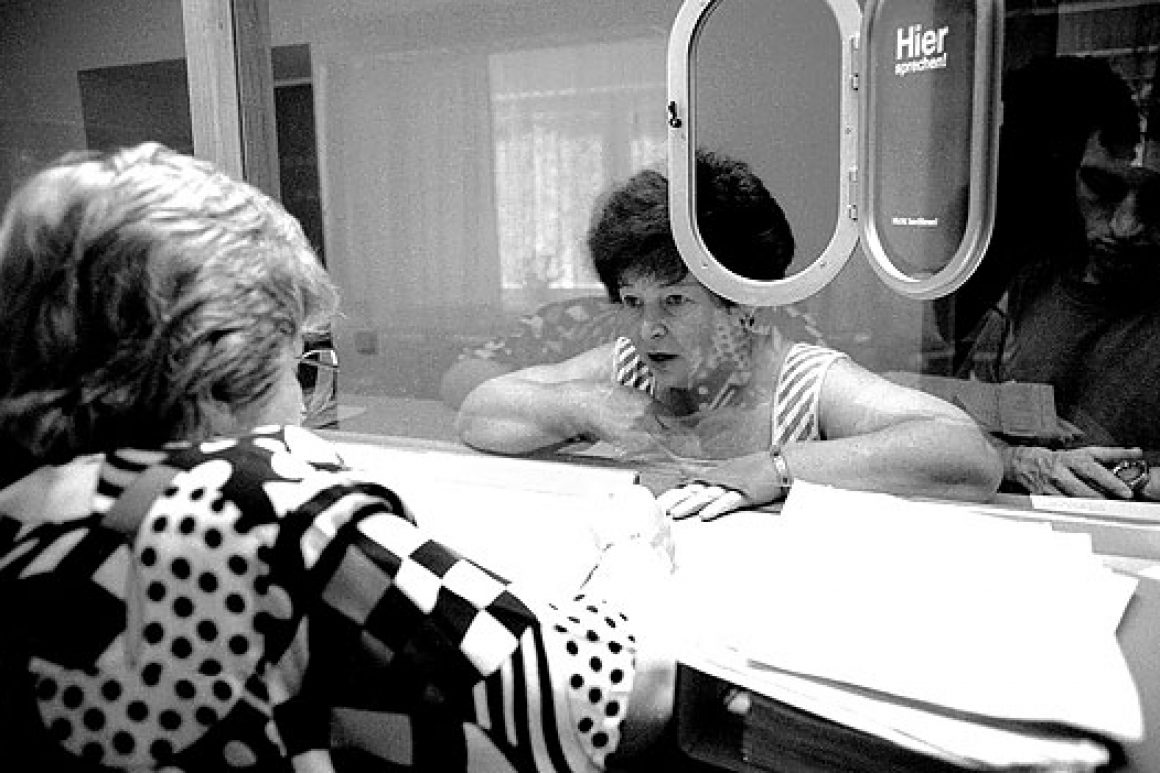

Vieles erfährt der Betrachter erst, wenn er den Begleitkatalog liest. Darin werden beispielsweise der Aspekt des Humors, die bildende Kunst und vor allem die Literatur breiter dargestellt. Sei es als Fotoessay, Rekonstruktion eines Sozialamtsbüros, als Wohnzimmernachbau oder Videointerview – in pointierter Form ist die Einwanderung und das Gefühl kultureller Differenz als »Russendisko« zu sehen. Auch die Frage, was an der jüdischen Migration aus Russland denn eigentlich jüdisch ist, spart die Ausstellung nicht aus. Neuankömmlingen, so ein 1936 geborener Zuwanderer, gilt die Gemeinde oft nur als kultureller Treffpunkt.

INTEGRATIV Der in Salzburg lebende Schriftsteller Vladimir Vertlib, 1966 in Leningrad geboren und 1971 mit seiner Familie ausgewandert, machte jüngst in einem nachdenklichen Beitrag für diese Zeitung auf das fundamentale Paradox jüdisch-russischer Einwanderer, der »Generation Moskau« aufmerksam. »Kulturelle und sprachliche Integration«, schrieb er, »führen zum Erfolg«. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe, weshalb unter anderem das Bundesinnenministerium und die Kulturstiftung des Bundes die Ausstellung finanziell unterstützen.

Die Ausstellung »Ausgerechnet Deutschland! Jüdisch-russische Einwanderung in die Bundesrepublik« ist noch bis 25. Juli im Jüdischen Museum Frankfurt (Main), Untermainkai 14/15 zu sehen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr, Mittwoch 10–20 Uhr, Montag geschlossen. www.juedischesmuseum.de