Sommer 1940. Es herrscht Krieg, doch Adolf Hitler nimmt sich frei für die Kunst. Er begibt sich nach Bayreuth, um Wagner zu hören. Der Zynismus hat viele Gesichter – treffender wäre die Bezeichnung Fratzen.

Deutsche Truppen sind unterdessen in Paris, seit dem 14. Juni 1940. Die Besatzung Frankreichs ermöglicht Plünderungen in furchtbarem Ausmaß. Zuerst wird der Kunstbesitz jüdischer Sammler beschlagnahmt. Im Jahr 1942 durchkämmen die Nazis systematisch die Wohnungen von Juden. Kurz bevor mehr als 1000 Juden deportiert werden, nimmt im März 1942 die »Dienststelle Westen« ihre Arbeit in Paris auf.

Bis August 1944 werden aus 38.000 Wohnungen (Wert-)Gegenstände entwendet, darunter Klaviere, Möbel, Silber neben Kinderspielzeug und Kleidung. Juden selbst mussten die Dinge verpacken. In drei Pariser Lagern wurden rund 800 Menschen interniert, die Unterlagen der »Dienststelle Westen« bei Kriegsende zerstört.

Doch 1948 stellte der Munich Central Collecting Point ein Fotoalbum mit Aufnahmen aus den Lagern zusammen. Das beschäftigt heute Maria Eichhorn. Die Bamberger Künstlerin entwickelte in der Auseinandersetzung mit dem Album B 323/311 im Bundesarchiv Koblenz eines der zentralen Projekte der documenta 14 in Kassel: das Rose Valland Institut. Es handelt sich um die sicherlich bedeutendste Arbeit in der Neuen Galerie, einem der traditionellen Standorte der documenta, die diesmal stark in die Nordstadt expandiert.

Appell Eichhorn trat mit ihrem Forschungsprojekt im März 2017 – 75 Jahre nach Einrichtung der »Dienststelle Westen« und kurz vor dem Start der documenta in Athen, wo die Weltkunstschau ihre erste Station hatte – an die Öffentlichkeit. Die Künstlerin appelliert an jedermann, NS-Raubgut zu recherchieren, das vererbt worden sein könnte, und dem Rose Valland Institut Mitteilung darüber zu machen. Dieses versteht sich laut documenta als »interdisziplinär ausgerichtetes und unabhängiges künstlerisches Projekt«, das »die Enteignung der jüdischen Bevölkerung Europas und deren Nachwirkungen bis in die Gegenwart« erforschen und dokumentieren will.

Eine Herkulesaufgabe, die – da der griechische Held Kassels Wahrzeichen ist – perfekt zur documenta passt, wenn sie auch sonst mit Kunst, wie wir sie kennen, im engeren Sinn wenig zu tun hat. Vielmehr verpflichtet sich Eichhorns Kunst einem höheren Ziel. Wer bedenkt, wie schwierig und langwierig es allein schon ist, Raubkunst in öffentlichem Besitz sauber zu recherchieren, kann den Anspruch annähernd einschätzen.

1962 geboren, beschäftigen Eichhorn, die bereits an der documenta 11 teilnahm, schon lange gesellschaftspolitische Themen. Dass jüdisches Eigentum vom NS-Staat sogar öffentlich versteigert worden ist und so in die deutsche Bevölkerung gelangte, will sie jetzt ins Bewusstsein heben. Bei der Hamburger Hafenauktionen etwa erwarben 100.000 Personen Gegenstände, die Juden gestohlen worden waren – 1942/43 wurden allein am Auswandererhafen Hamburg 45 Schiffsladungen mit jüdischem Raubgut registriert.

Daybook Leider erfährt man im documenta-Katalog, dem sogenannten Daybook, nichts über EichhornsVorhaben – wie sich überhaupt in diesem Vademecum der Verweigerung, wie man es nennen muss, eher Mitglieder des documenta-Teams mit Briefdokumenten und Schilderungen von Atelierbesuchen in Szene setzen. So erfahren wir auf der Seite des 26. April (da den Künstlern Daten statt Seitenzahlen zugeordnet sind), dass Eichhorn ihrem Besucher Tee serviert, man »in herzlicher Atmosphäre« geplaudert und Grüße ausgetauscht hat. Kein Wort über Valland!

Vielmehr beschreibt der Autor, der zu Beginn mitteilt: »Ich erkläre, dass ich von der documenta 14 gebeten wurde, eine Einführung zu ihrem Ausstellungsbeitrag zu verfassen«, eine volle Seite lang sein Scheitern. Man kann sich über dieses Armutszeugnis, das auch noch das Lektorat passiert hat, bloß wundern. Wenigstens Rose Valland (1898–1980) hätte der Autor erwähnen können, wenn er schon mit Eichhorn nichts anfangen kann.

Die Tochter eines Hufschmieds war eine mutige französische Kunsthistorikerin und Widerstandskämpferin. Während der deutschen Besatzung führte sie in der Galerie nationale du Jeu de Paume, dem zentralen Depot der Kunstwerke, die Juden geraubt worden waren, heimlich Buch. Sie konnte später entscheidend zur Rückführung von Raubkunst, aber auch zum Wiederaufbau deutscher Museen beitragen.

Eichhorn will Vallands Recherche- und Wiedergutmachungsprojekt auf ihre Weise fortführen, will beitragen zur Aufarbeitung und Rückgabe an die Erben sowie »eine breite gesellschaftliche Debatte initiieren«. Sämtlicher unrechtmäßiger Besitz soll endlich ans Licht kommen. Ihr documenta-Werk versteht sie als transitorisch. Doch die documenta schließt am 17. September. Was passiert danach?

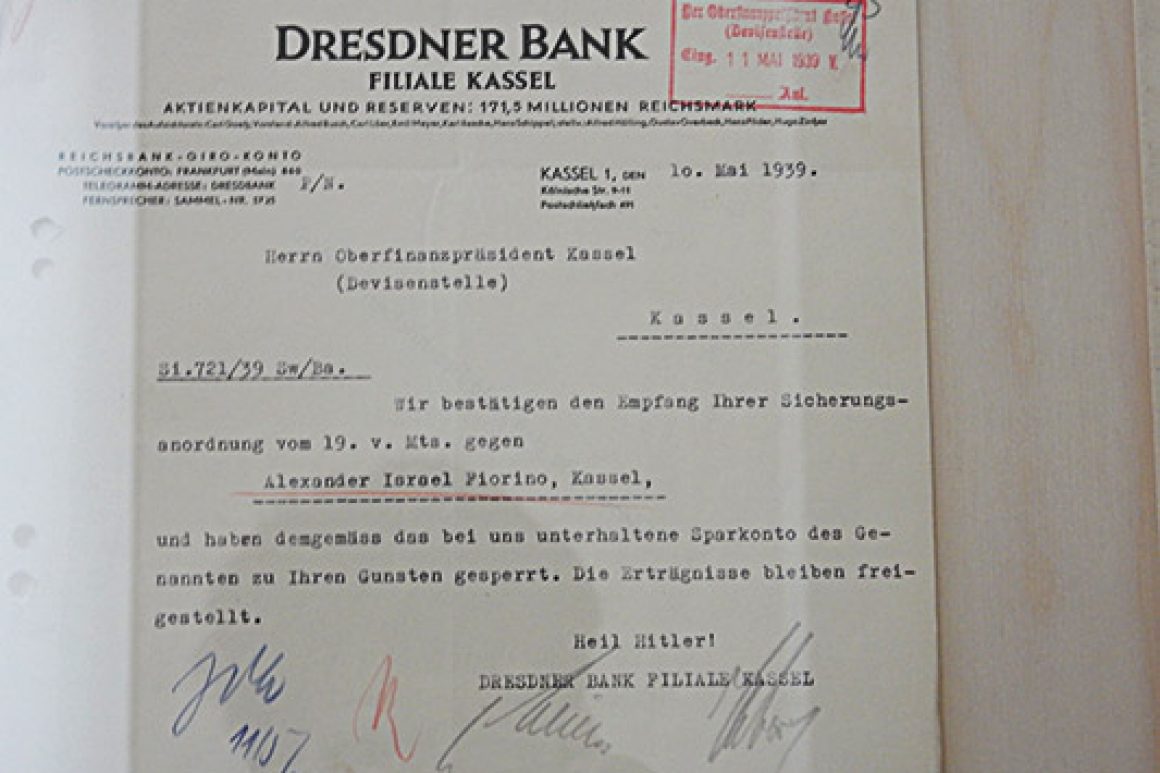

Bücherturm Ihr Anliegen macht Eichhorn in mehreren Räumen anschaulich. Schon im Treppenhaus geht es in medias res mit bezeichnenden Archivalien. Darunter beispielsweise ein von der Dresdner Bank, Filiale Kassel mit »Heil Hitler!« unterzeichnetes Schreiben an den »Herrn Oberfinanzpräsidenten Kassel« vom 10. Mai 1939: »Wir bestätigen den Empfang Ihrer Sicherungsanordnung gegen Alexander Israel Fiorino und haben demgemäß das bei uns unterhaltene Sparkonto des Genannten zu Ihren Gunsten gesperrt.«

Eine schlimm geschädigte, zuvor hoch geehrte Persönlichkeit: Zum 90. Geburtstag des Kunstsammlers und namhaften Philanthropen Alexander Fiorino (1842–1940), der sich für Humanität ebenso einsetzte wie für geschichtliche Forschung, hatte ihm die »Jüdische Wochenzeitung für Kassel, Hessen und Waldeck« eine Sonderausgabe gewidmet.

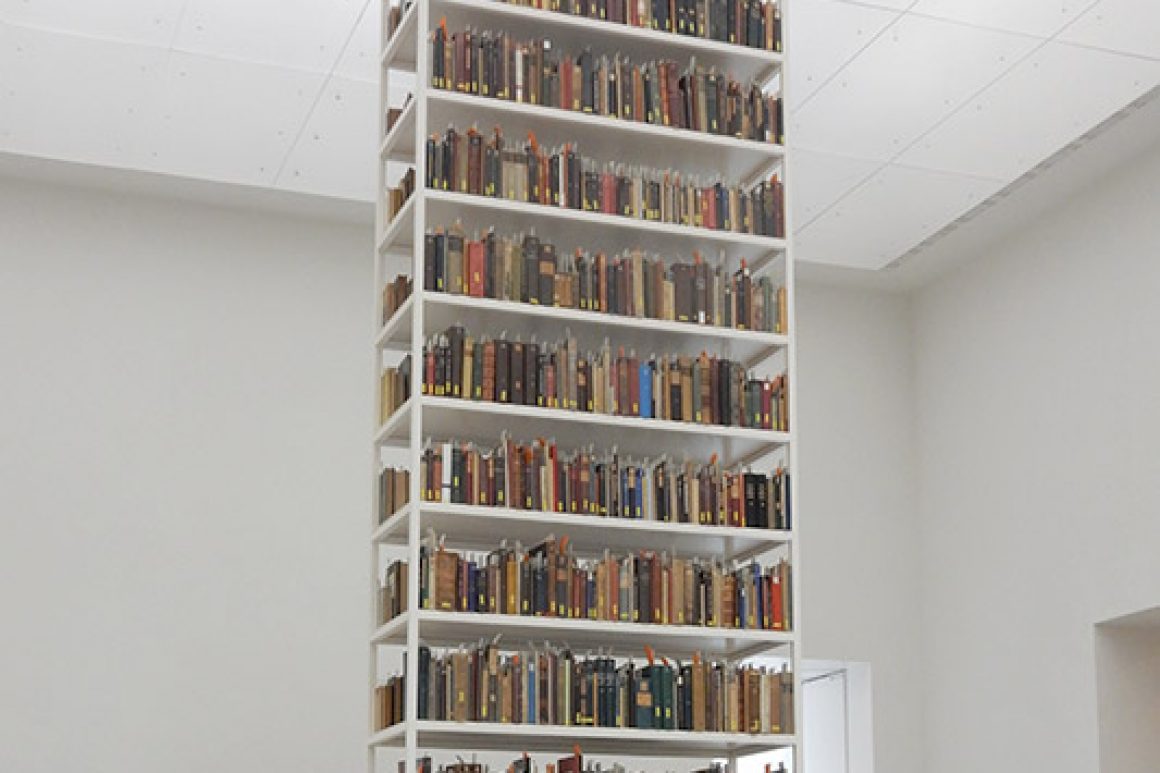

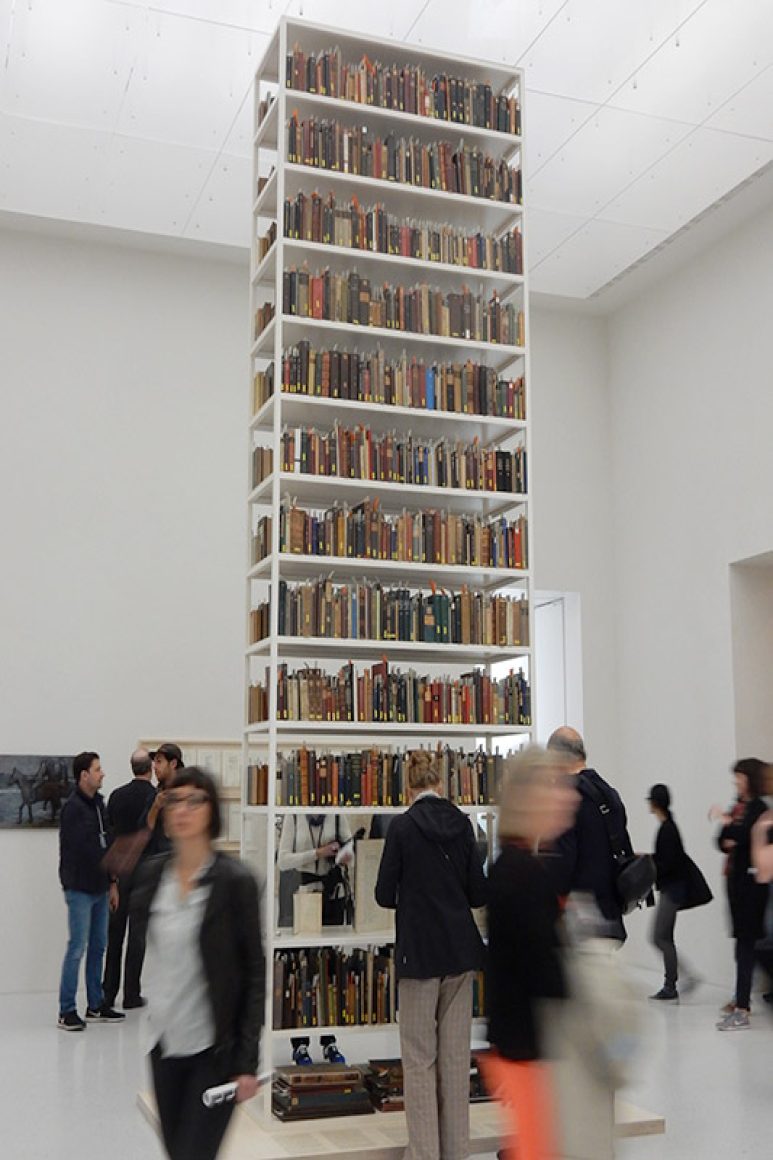

Neben Einblicken in das Koblenz-Album, wo etwa erkennbar ist, welche Sitzmöbel Juden besaßen, bildet das Zentrum von Eichhorns documenta-Beitrag ein Bücherturm mit 1500 Bänden der Berliner Stadtbibliothek: Geraubtes aus allen (Wissens-)Gebieten – von Dürers Kunst bis zu Kochbüchern, 1943 »auf verschiedenen und noch nicht vollständig bekannten Wegen« in die Bestände gelangt. Mindestens 40.000 Bände stammen aus »Privatbüchereien evakuierter Juden« wie Gertrude Wütow, die Poesie von Wordsworth und Robert Burns besaß. Seit 2010 werden alle Erben gesucht.

Eichhorns Bücherturm geht mehr unter die Haut als der plakative Parthenon-Tempel-Nachbau für verbotene Bücher in Plastikfolie vor dem Fridericianum.

www.documenta.de