Kaum betritt man die Räume des Jüdischen Museums im Rothschild-Palais am Frankfurter Untermainkai, in denen die neue, ambitionierte Sonderschau des Hauses mit dem Titel 1938. Kunst, Künstler, Politik gezeigt wird, verliert man festen Tritt unter den Schuhsohlen. Dabei ist der Boden schön bunt: ein Flickenteppich aus mal länglichen, mal quadratisch zugeschnittenen weichen Teppichstücken, die mit den hellweißen Wänden kontrastieren. Immer wieder versinkt man sachte im Bodenquilt-Flokati und beginnt, sich festeren Weg zu suchen.

kontrast Der Flickenteppich ist der Beitrag des Künstlers Tobias Rehberger zu dieser Schau, die das jüngste, bei C.H. Beck erschienene Buch des Direktors des Hauses, Raphael Gross, November 1938, ergänzt und illuminiert. Das Jahr 1938 scheint hier nun nicht in Worten, sondern mittels Bildern auf als, so der Untertitel des Bandes, »Katastrophe vor der Katastrophe«.

Man schwankt immer wieder ganz leicht vor den ausgestellten Exponaten, Festigkeit wird zur Illusion, das Ganze gemahnt an federnden, tückisch nachgiebigen Morast. Und damit ist man mitten in einem moralischen Morast – dem Kunstbetrieb im Deutschland des Jahres 1938. Man ist bei Verlierern, bei im glücklichen Falle Flüchtlingen und Emigranten, im schlechten Fall bei jenen, die ihr Leben verloren wie der Münchner Auktionator Hugo Helbing, der 75-jährig zusammengeschlagen wird und stirbt. Und man ist bei Krisengewinnlern, Opportunisten und Aufsteigern.

Ein solcher Kontrast bildet den Auftakt: die Gegenüberstellung eines Wandteppichs der schwedischen Künstlerin Hannah Ryggen zu Ehren der 1938 von den Nazis hingerichteten schwäbischen Kommunistin Liselotte Hermann mit Arbeiten Werner Perners, in den 20er-Jahren ein konservativer, neusachlicher Maler, der nach 1933 sofort Karriere machte und von dem Entwürfe für zwischen 1939 und 1941 entstandene Wandteppiche gezeigt werden, die sich »Deutschen Schicksalsschlachten« widmen.

museen Das ist das Grundprinzip dieser Schau, für die sich das Haus Hilfe in Person von Julia Voss holte, leitende Kunstredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sich in den letzten Wochen intensiv mit der »Sammlung« Gurlitt, mit Raubkunst und dem Netzwerk von zumeist süddeutschen Kunsthändlern auseinandergesetzt hat, die bereits rasch nach 1949 erfolgreich gegen eine Restitution lobbyierten.

Dem Komplex Sammeln und Rauben ist denn auch das Finale der Schau gewidmet, der Institution Museum unter besonderer Berücksichtigung des Schicksals des langjährigen Frankfurter Städel-Direktors Georg Swarzenski, der 1938 verhaftet und verhört wurde und dann in die USA fliehen konnte. Thema ist hier auch die Enteignung jüdischer Sammler, die etwa Gemälde des Wiener Realisten Rudolf von Alts besaßen, Hitlers erklärtem künstlerischen Vorbild.

Den Schlussakkord bildet ein kontrastierendes Paar zweier Kunstkritikerinnen: Luise Straus-Ernst, erste Frau Max Ernsts, die im Sommer 1944 aus Frankreich mit dem letzten Transport nach Auschwitz deportiert wurde, und Bettina Feistel-Rohmeder, die erst nationalistisch argumentierte, später rassistisch agitierte.

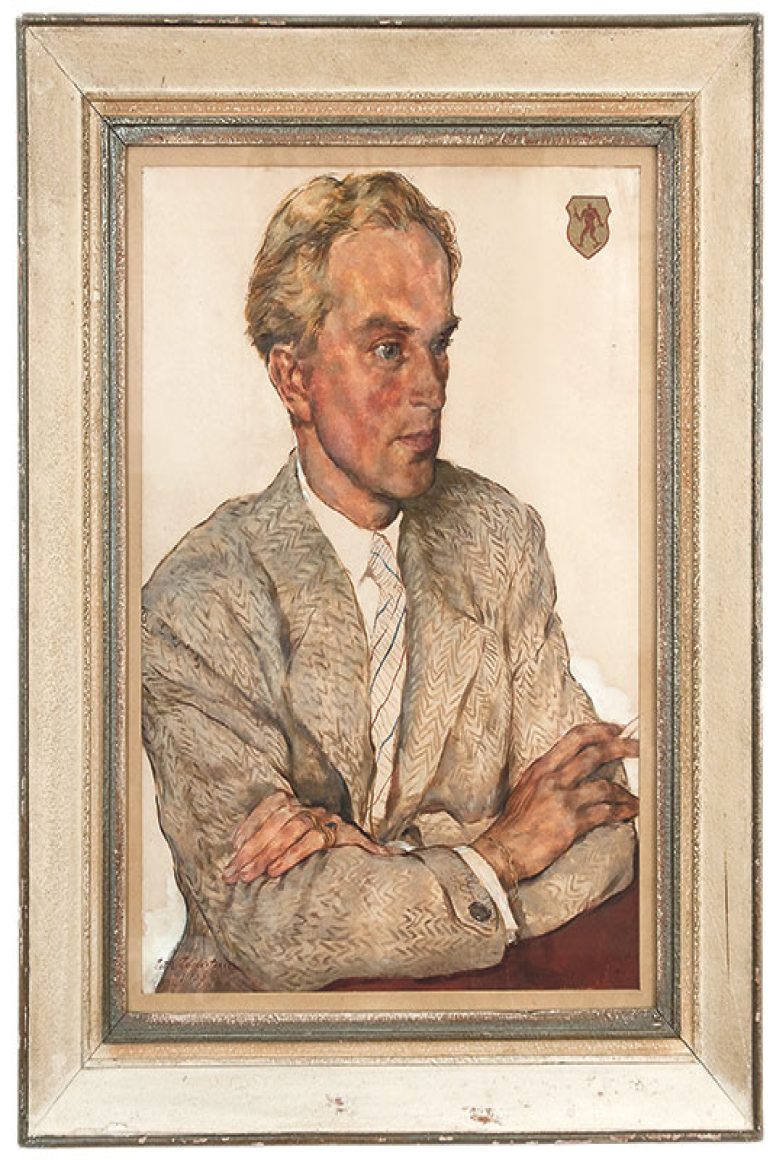

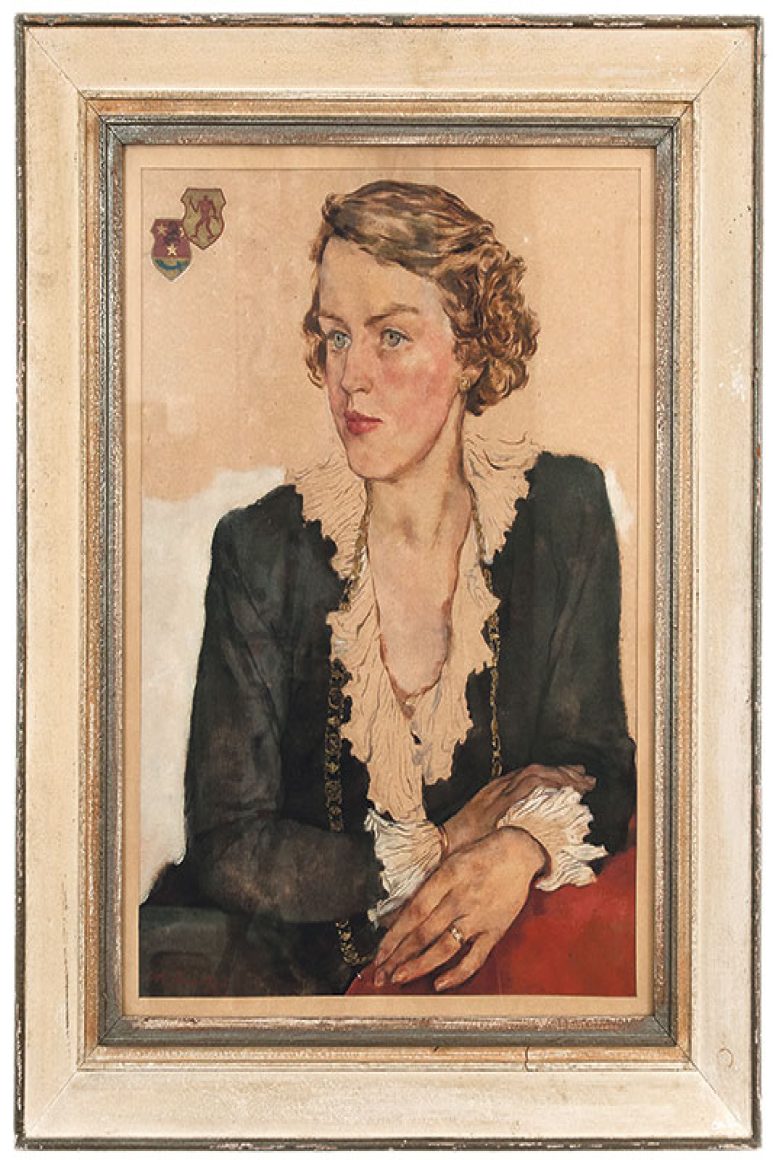

emil nolde Dass manches im Katalog informativer geschildert, profunder ausgeführt wie eingebettet wird, was mittels der gezeigten Kunstwerke – Höhepunkt: bisher noch nie auf deutschem Boden ausgestellte Porträts der 1937 nach Schweden emigrierten akademischen Malerin Lotte Laserstein – lediglich optisch angerissen werden kann und nicht weniges erst in den Aufsätzen des Katalogbands schlüssig wird, liegt daran, dass die Räumlichkeiten schlicht zu gering bemessen sind, um Komplexes vielgestaltig aufzublättern.

So wird der rabiate und praktizierte Antisemitismus des schon lange vor 1933 gläubigen Nationalsozialisten Emil Nolde nur im Begleitband beschrieben. Dieser Aspekt Noldes wurde nach 1945 im demokratischen Deutschland verschwiegen.

Erst in den letzten Jahren ist die Janusköpfigkeit dieses bis heute beliebten Künstlers anerkannt worden, der 1941 Malverbot auferlegt bekam und als »entartet« eingestuft wurde, noch in den Jahren davor aber immer wieder an offiziellen Ausstellungen teilnehmen durfte. Tatsächlich gab es bis Mitte der 30er-Jahre eine Debatte der nationalsozialistischen Kunstpolitiker über den sogenannten Nordischen Expressionismus.

kontinuitäten Nicht jeder, der von den Nazis als »entartet« eingestuft wurde, war Avantgarde und modern. Das zeigt die Ausstellung deutlich. Lotte Laserstein etwa war es definitiv nicht, weshalb sie auch nach 1945 jahrzehntelang ignoriert wurde.

Heinrich Ehmsen, ideologisch irrlichternd, der ab 1940 offiziöser Maler an der Front war, konnte später, nach seiner Übersiedlung in die DDR, auf enge Kontakte zur avantgardistischen Linken der 20er-Jahre verweisen. Elfriede Lohse-Wächtler, als dritte in den künstlerischen Fokus der Schau gerückt, hingegen wurde Opfer. Ab 1931 in der Psychiatrie, wurde sie 1940 umgebracht.

1938 war der Umbau des Kunstbetriebs endgültig abgeschlossen, die wirtschaftliche Vernichtung jüdischer Kunsthändler unumkehrbar erledigt, die bürokratische Radikalisierung vollzogen. Das Novemberpogrom war dann Auftakt der physischen Vernichtung.

All das ist bei dieser verdienstvollen, didaktisch kühn unterbelichteten Schau mit zu bedenken. Ebenfalls, dass 1938 strukturell manches bereits vorgeprägt wurde, das bis weit nach 1945 Wirkung besaß. Denn wer nach der Schoa mitentscheiden durfte, was Kunst war, wer sie begutachtete, auktionierte und mit ihr handelte, der war für Deutschlands Kunstbetrieb essenziell. Genauso wer sie hortete, im Stillen.

»1938. Kunst, Künstler, Politik«. Jüdisches Museum Frankfurt/Main, bis 23. Februar 2014

www.juedischesmuseum.de