Eine Leica-Kamera, die Fred Stein zu seinem Hochzeitstag geschenkt bekommen hatte, sollte sein Leben auf ungeahnte Art und Weise für immer verändern. Denn es war ebendiese Leica, die dem Dresdner, Juden und Sozialisten Fred Stein nach seiner Flucht 1933 aus dem nationalsozialistischen Deutschland den Einstieg in eine neue Profession als Fotograf ermöglichte.

Stein floh zuerst von Dresden nach Paris und hoffte, dort in seinem Beruf als Jurist arbeiten zu können. Doch vergeblich. Aus der Not heraus erfand er sich neu, eröffnete zusammen mit seiner Frau Liselotte und mithilfe der besagten 35mm-Leica ein Fotostudio. Die Zeiten waren schlecht, das Geld äußerst knapp, das Fotostudio klein, und so musste das Badezimmer der Steins als Dunkelkammer herhalten.

exil Paris war damals voll von geflüchteten Künstlern, verfolgten Juden und politischen Aktivisten. Diese Gestrandeten verbrachten ihre Zeit in Cafés und auf der Suche nach Erwerbsmöglichkeiten. Die Wohnung der Steins wurde zu einem Treffpunkt, zu ihren Freunden zählte auch der spätere deutsche Bundeskanzler Willy Brandt, der im Widerstand aktiv war und von seinem Exil in Norwegen aus oft Paris besuchte.

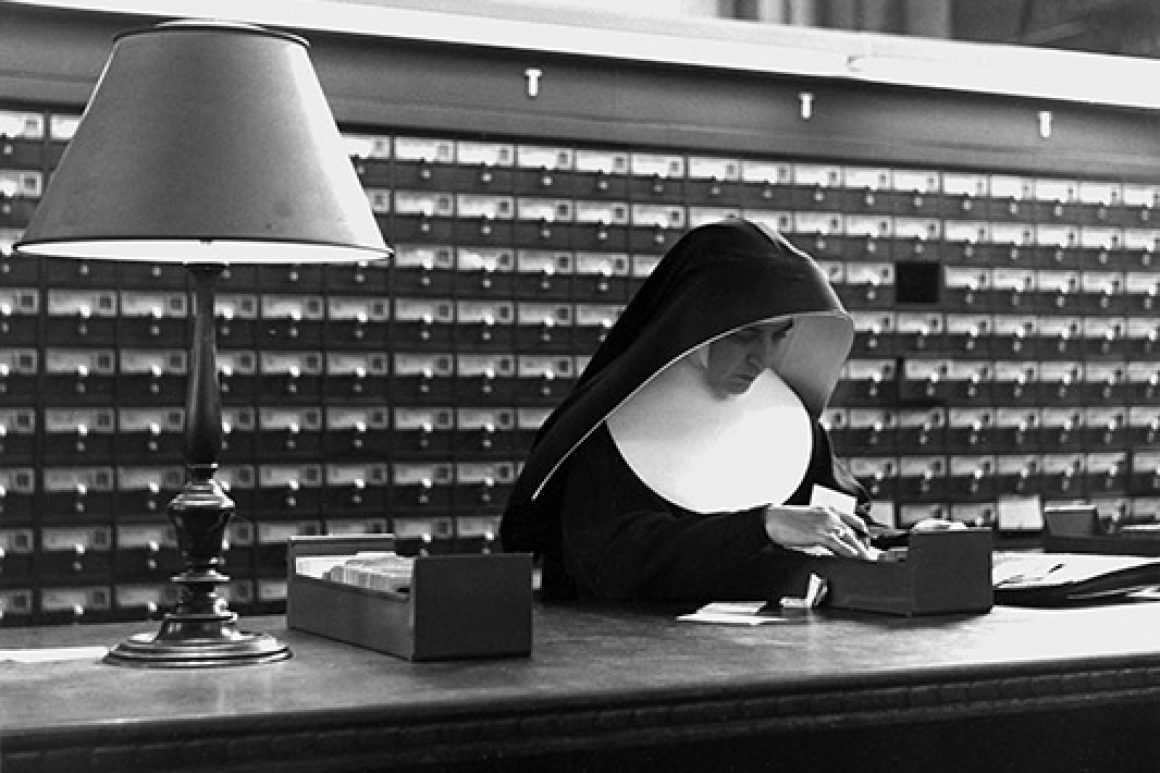

Steins Fotostudio etablierte sich schnell, und schon 1935 stellte er seine Fotos zusammen mit Künstlern wie Man Ray, Dora Maar und André Kertész aus. Stein kniete sich in seine neue Arbeit, fotografierte tagsüber Pariser Straßenszenen, analysierte seine Fotos am Abend und las nachts alles, was er über das noch relativ junge Medium Fotografie in die Finger bekommen konnte.

1939 wurde Stein, wie viele der aus Deutschland Geflüchteten, als »feindlicher Ausländer« eingestuft und interniert. Doch ihm gelang es, im Chaos der Besatzung aus Paris zu fliehen. Das International Rescue Committee, eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge, verschaffte ihm und Liselotte Visa; mit einem der letzten Schiffe verließen sie 1941 Marseille Richtung New York. Außer ein paar Negativen und ihrer Leica konnten sie fast nichts mitnehmen.

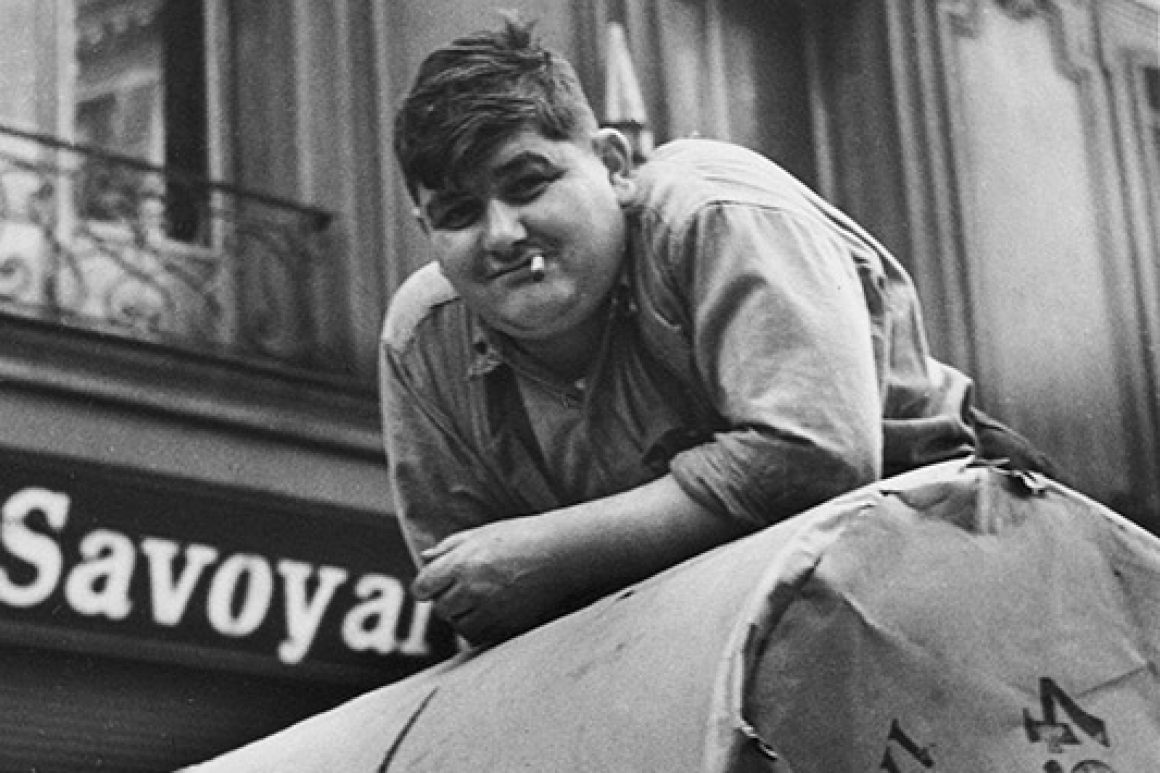

Energie In New York sah er sich auch als Fotograf angekommen. Die Energie der Stadt spornte ihn an. Die kulturelle Vielfalt begeisterte ihn, und als Außenseiter, als der er sich zeitlebens begriff, fotografierte er anfangs, frei von Vorurteilen und Stereotypen, besonders gern Menschen am Rande der Gesellschaft.

Nach einigen Monaten in New York ging Stein dazu über, mit einer Rolleiflex-Mittelformatkamera zu arbeiten. Der leicht bedienbare Fotoapparat erlaubte es ihm, schnell auf Ereignisse und Situationen auf New Yorks Straßen zu reagieren.

Stein erforschte seine neue Metropole durch den Kamerasucher – den Stadtteil Little Italy, Chinatown, das schwarze Harlem oder den jüdischen Teil Brooklyns. Immer auf der Jagd nach neuen Motiven, angetrieben von Neugierde und dem Wunsch nach Veränderung. Er sah Hoffnung und Schönheit da, wo andere Verzweiflung und Not sahen.

Prominente Ende der 40er-Jahre zwang ihn ein Hüftleiden, den Arbeitsplatz Straße mit einem Porträtstudio zu tauschen. New York war damals noch mehr als heute ein vibrierendes Epizentrum von Kunst und Kultur, und Stein sah darin seine Chance als Porträtfotograf: Er fotografierte von nun an berühmte Schriftsteller, Maler, Politiker, Wissenschaftler – etwa Bertolt Brecht, Norman Mailer, Thomas Mann, Hannah Arendt, Marlene Dietrich, Marc Chagall und später John F. Kennedy und Salvador Dalí.

Immer benutzte er dafür natürliches Licht, und nie machte er nachträgliche Retuschen. Stein schuf so insgesamt etwa 1200 Porträts, und immer versuchte er, sich vor der Aufnahme mit den Porträtierten auseinanderzusetzen, um sie in ihrem Wesen, in ihrem Kern zu erfassen.

So auch bei seiner vielleicht berühmtesten Porträtarbeit, einem Foto von Albert Einstein. Mithilfe eines alten Klassenkameraden aus Deutschland, der Assistent von Einstein war, verschaffte sich Stein einen Fototermin bei dem Nobelpreisträger für Physik. Aus den vereinbarten zehn Minuten wurden zwei Stunden; Stein und Einstein unterhielten sich intensiv über Politik und das Weltgeschehen – zudem sollen der Überlieferung nach auch einige schmutzige Witze auf Deutsch die Runde gemacht haben. Ein Foto, das – quasi nebenbei – ikonografisch werden sollte, machte Stein übrigens dann auch noch.

rückkehr Stein gilt heute als Pionier der Straßenfotografie, in der er das Lebensgefühl gleich zweier Weltmetropolen seiner Zeit für die Nachwelt verewigt hat. Gleichzeitig sind auch viele seiner Porträts weltbekannt. Seine Straßenfotos von anonymen Passanten auf der Brooklyn Bridge, Schuhputzern, Blumenverkäuferinnen, Bauarbeitern haben mit seinen Porträts gemeinsam, dass er es schaffte, den Menschen auf der Straße die gleiche Erhabenheit und Würde zu geben wie den Konterfeis der Mächtigen und Berühmten.

Nach Steins Tod 1967 mit nur 58 Jahren verschwanden seine Negative lange in Schuhkartons, bis sein Sohn, Peter Stein, 1997 seine ganzen Ersparnisse zusammenkratzte, um die Fotos seines Vaters systematisch aufzubereiten und an die Öffentlichkeit zu bringen. 1995 wurden viele von ihnen im International Center of Photography in New York ausgestellt, eine größere Werkschau gab es dann 2013 im Jüdischen Museum Berlin und nun erfreulicherweise eine große Retrospektive Fred Stein. Dresden, Paris, New York mit über 70 Fotos im Stadtmuseum Dresden, in der die auch oben genannten Fotos zu sehen sind.

Fred Steins vielschichtiges und umfangreiches Werk ist reich an Facetten, und diese künstlerische sowie auch politische Würdigung durch seine Heimatstadt Dresden ist längst überfällig. Stein war Fotograf in einer Epoche, in der Fotografen eher als Techniker galten denn als Künstler. Seine Arbeit ist von Humanität durchdrungen, aber es sind sein unverstellter Blick und ausgeprägter Sinn für besondere Momente, die seine Fotos zur Kunst erheben.

»Fred Stein. Dresden, Paris, New York«. Stadtmuseum Dresden, bis 7. Oktober