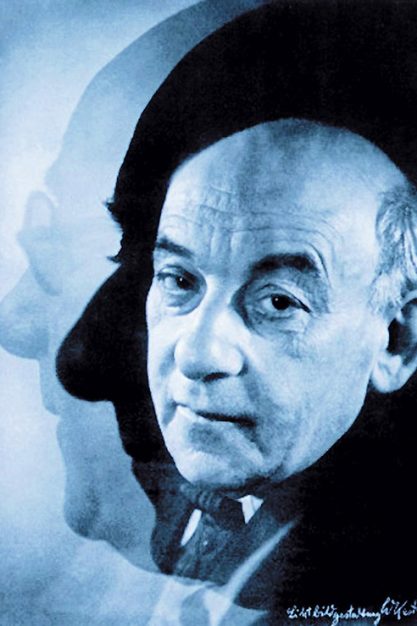

Ende 1936 fragte Victor Klemperer in einem Brief seine Schwester Grete: »Warum soll man nicht auf bessere Zeiten hoffen? Wir haben so vieles erlebt, die festesten und scheinbar unabänderlichsten Dinge sind anders geworden, warum soll sich das Rad nicht noch einmal drehen?«

In Wahrheit gab es für diesen unverbesserlichen Humanisten zu diesem Zeitpunkt schon nichts mehr zu hoffen. Zwar lebte er mit seiner Frau Eva Schlemmer noch im eigenen Haus in Dölzschen bei Dresden, und noch musste er keinen »Judenstern« tragen. Aber längst hatten ihn die braunen Machthaber um sein Lehramt, um Beruf und Karriere gebracht und immer stärker verfolgt. Dass sich am Ende doch noch einiges zum Guten wenden würde, dass er trotz bitterster Not dank seiner Ehe mit einer Nichtjüdin die Terrorzeit der Nationalsozialisten überleben würde, konnte er damals nicht ahnen, hoffen aber schon.

Erster Weltkrieg Was für ein merkwürdiger Mann, der seine Individualität gegen die Zumutungen der Zeit lebt, dieser Sohn eines Rabbiners aus Landsberg an der Warthe. Ein Journalist zunächst, dessen älterer Bruder ihn ermahnt: »Wir wollen viel lieber einen Professor als einen kleinen Journalisten zum jüngsten Bruder haben.« Freiwillig meldet er sich im Ersten Weltkrieg zu den Waffen, studiert hernach Romanistik und übernimmt in den 20er-Jahren einen Lehrstuhl an der Technischen Hochschule Dresden. Der angesehene Romanist Karl Vossler hatte ihn zur Habilitation gedrängt. Mit Vossler sollte ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden, auch während der NS-Zeit.

Zwischenzeitlich, kurz nach 1933, wird Victor Klemperer nach Neapel als Deutschlektor berufen. Aber er hängt an Deutschland, sehnt sich »schon recht sehr nach einem deutschen Katheder«. Und noch 1934 schreibt er seinem in die Vereinigten Staaten geflüchteten Bruder Georg, er sei »ganz und gar und ausschließlich und nur nach Deutschland gehörig«. Zumal er im Ersten Weltkrieg für das Vaterland im Einsatz war und sein Leben gegeben hätte. Der Wandel durch die Machtergreifung Hitlers wird ihm erst langsam bewusst, als sich der Alltag zu »arisieren« beginnt, sein Verlag ihm erste Schwierigkeiten macht.

Sein Bruder Georg schreibt ihm: »Was machen wir mit unserem Deutschtum, wenn uns dessen maßgebende Vertreter täglich erklären, daß wir in einem anmaßlichen Irrtum sind, wenn wir uns für deutsch halten?« Kurz darauf entlässt die Hochschule Victor Klemperer als Professor, weil er nach den NS-»Rassengesetzen« als Jude gilt.

Klemperer indes, dessen gesamte Verwandtschaft auf kurz oder lang ins Ausland flüchtete, war fest davon überzeugt, dass man ihn hierzulande als Patriot anerkennt. »Es ist doch zu bedenken, daß ich als kriegsfreiwilliger Frontkämpfer mein Ordinariat und damit eines der höchsten Ehrenämter, die es in Deutschland gibt, behalten habe.« Verständnis findet er aber allenfalls bei seinem Freund und Kollegen Vossler, der ihn zum Bleiben ermuntert: »Auf keinen Fall aber dürfen Sie die Flinte ins Korn werfen. Die Zeiten ändern sich, und die dauernden Werte bleiben bestehen.« Also weiterhin »Leben in der Unkultur«, wie Klemperer es in seinen berühmten postum erschienenen Tagebüchern Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten (1933–1945) ausdrückte.

entrechtung Doch der Druck wird zunehmend stärker, die Demütigungen der Entrechtung wirken sich massiv auf die Psyche von Victor Klemperer aus. 1938 erkennt er: »Wahrscheinlich haben wir zu lange gezögert, und jetzt würgt uns das schreckliche Zu spät! an der Kehle.« Viele seiner Kommilitonen und Freunde werden festgenommen und in Konzentrationslager deportiert. »Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten« – das war das Motto, dem sich Klemperer auch in den schweren Jahren des Krieges tagtäglich unterwarf.

1945 kann er wie durch ein Wunder mit seiner Frau aus dem brennenden Dresden fliehen. Später treten beide in die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ein. Klemperer möchte als Mittler zwischen »KPD, Intelligenz und Bourgeoisie« agieren, wie er es nennt. Es sei »das kleinste Übel«, bemerkt er skeptisch. Sie leben in der russisch besetzten Ostzone. Klemperer ist durch und durch bürgerlicher Gelehrter, arbeitet seit Jahrzehnten an einer französischen Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts.

Den Kommunisten um Walter Ulbricht hat er nichts zu bieten. Aber er erkennt, dass ihm jede Karrieremöglichkeit verschlossen ist, wenn er sich gegen den »neuen Geist« sperrt, wie er seinem Bruder Georg schreibt. Ihm fehle, was man etwa bei dem Briefwechsel mit dem Ost-Berliner Schriftsteller und Staatsdichter Stephan Hermlin herausliest, jeder »Stallgeruch«.

verzweiflung Klemperers Briefe aus diesen ersten Nachkriegsjahren rubrizieren in ihrer altmodisch anmutenden Genauigkeit alle äußeren und inneren Widrigkeiten, den Umgang mit einstigen Nachbarn ebenso wie die tiefe Verzweiflung über das Nichtvorwärtskommen. Das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, die Angst vorm Älterwerden, das Sichverzetteln in kleinere Auftragsarbeiten – und dabei doch das ungeschmälerte Empfinden, für größte und erhabene Ansprüche geeignet zu sein.

Dies ist uns auch aus seinen früheren Tagebüchern vertraut. Die Briefe aber zeigen einmal mehr den Balanceakt auf schmalem Grat, den einer beschreitet, der den Kampf des Bewusstseins gegen die Realität zu führen versucht – und warum er lange Zeit nicht aufhören mochte, an ein Ende des nationalsozialistischen Irrsinns zu glauben.

Victor Klemperer: »Warum soll man nicht auf bessere Zeiten hoffen. Ein Leben in Briefen«. Aufbau, Berlin 2017, 640 S., 28 €