Schon seit Jahrzehnten beschäftigt das Higgs-Boson Experten in der ganzen Welt. Seit seinem erstmaligen Nachweis im Teilchenbeschleuniger in Genf im Jahr 2012 sind Wissenschaftler damit beschäftigt, neue Geheimnisse der Physik aufzudecken, die sich um dieses bedeutende Elementarteilchen drehen.

Auf einem dieser Pfade wandeln jetzt Forscher der Universität Tel Aviv (TAU), die Mitarbeiter an einer bahnbrechenden Studie zu einem außergewöhnlichen Zerfallsprozess sind. Dieser beginnt mit dem Higgs-Teilchen und endet mit einem Paar Elementarteilchen, den sogenannten Charm-Quarks. Bei ihrer Arbeit fanden die Forscher heraus, dass die Dauer des Zerfallsprozesses präziser und vollständiger charakterisiert werden kann als bisher angenommen.

Erst 2012 konnte das Higgs-Boson experimentell nachgewiesen werden.

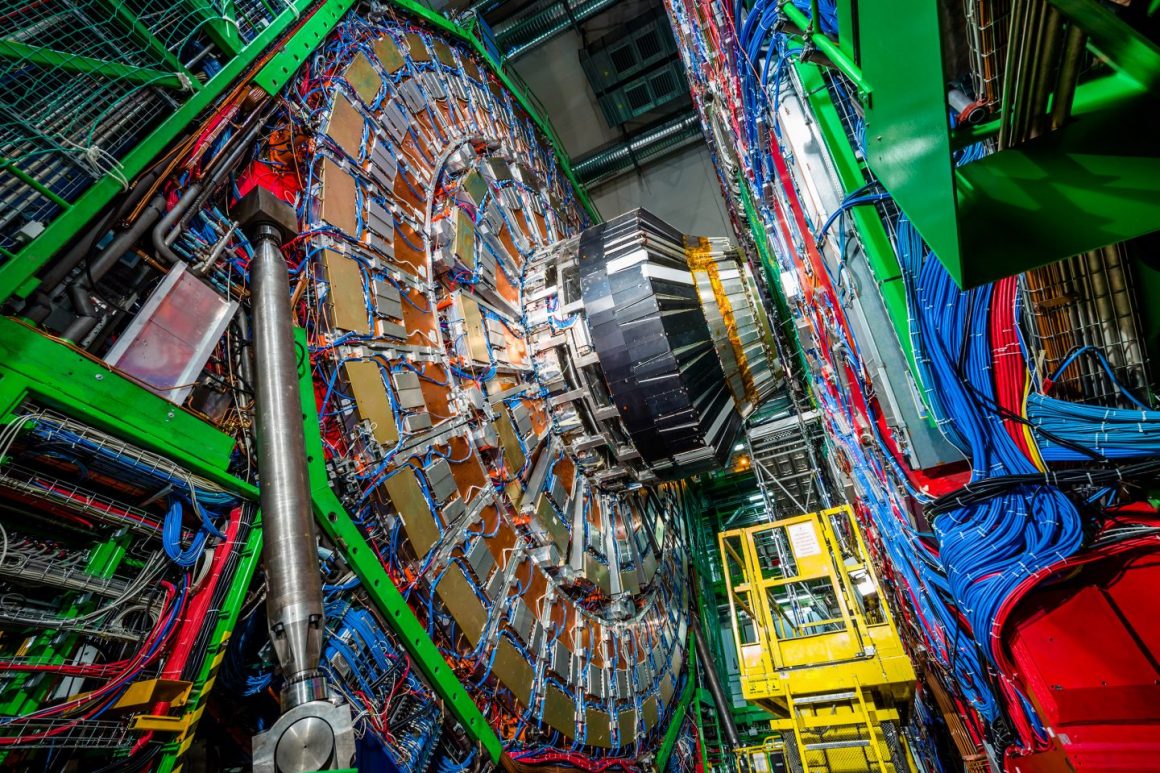

Die Untersuchung war Teil des ATLAS-Experiments im Teilchenbeschleuniger (Large Hadron Collider, LHC) am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf. In Bezug auf Energie und Häufigkeit der Teilchenkollisionen ist der LHC der leistungsstärkste Beschleuniger der Welt. Das Experiment wurde von Professor Erez Etzion und den Doktoranden Guy Koren, Hadar Cohen sowie David Reikher von der Fakultät für Physik und Astronomie an der TAU in Zusammenarbeit mit einem Team vom Weizmann-Institut unter der Leitung von Professor Eilam Gross durchgeführt.

STANDARDMODELL Im Standardmodell der Teilchenphysik gibt es Bosonen-Teilchen, die als Masseträger dienen. Das bekannteste unter ihnen ist das Photon, ein Teilchen, das die elektromagnetische Kraft bewegt. Vor mehr als 50 Jahren schrieben die Physiker Peter Higgs aus Großbritannien und der Belgier François Englert voraussehend, dass ein Teilchen existieren müsse, dessen Feld den Elementarteilchen in unserer Welt ihre Masse verleihen muss. Weil es die Welt erst zu dem macht, was sie ist, wird auch scherzhaft der Begriff »Gottesteilchen« verwendet.

Eine hohe Zerfallsrate könnte ein neues physikalisches Gesetz begründen.

Doch ob dieses hypothetische Teilchen tatsächlich existierte, war lange Zeit unklar. Erst im Juli 2012 gelang schließlich der Durchbruch im CERN. Wissenschaftler entdeckten ein Elementarteilchen, das viele Eigenschaften des postulierten Higgs-Bosons aufwies. Nach weiteren Analysen zeigte sich, dass es sich tatsächlich um das lang gesuchte Teilchen handelte. Im Vergleich zu anderen Partikeln ist es recht schwer. Israelische Wissenschaftler waren Teil der Entdeckung. Higgs und Englert wurden für ihre Annahme im Folgejahr mit dem Nobelpreis geehrt.

DETEKTOREN Im Teilchenbeschleuniger von CERN werden Paare von Protonen dazu gebracht, bei extrem hohen Geschwindigkeiten miteinander zu kollidieren. Der Beschleuniger bringt sie auf hohe Energien, bevor sie aufeinandertreffen. Detektoren beobachten und erfassen die Ergebnisse dieser Kollisionen der Elementarteilchen, aus denen die Wissenschaftler anschließend Erkenntnisse über die Naturgesetze erhalten. Jeder Prozess hat dabei seine eigene »Signatur« im Detektor. Um seltene Geschehnisse zu erhalten, müssen große Mengen von Daten gesammelt werden.

Das Higgs-Boson kann durch eine Kollision von Protonen hervorgebracht werden, solange die Energie im Beschleuniger groß genug ist. Doch sofort nach seiner Entstehung zerfällt es in leichtere Teilchen. »Es ist interessant, zu untersuchen, in welche Teilchen und mit welcher Geschwindigkeit das Higgs zerfällt«, so Guy Koren. »Um diese Fragen zu beantworten, arbeitet unsere Gruppe daran, die Rate des Zerfalls in die sogenannten Charm-Quarks zu erforschen.«

Dies jedoch sei alles andere als eine simple Aufgabe, fügt er hinzu. Und zwar aus zweierlei Gründen. »Erstens ist es ein sehr seltener Vorgang, denn lediglich eine von Milliarden Kollisionen bringt Higgs-Bosonen hervor, und lediglich drei Prozent von den Higgs-Teilchen, die tatsächlich entstanden sind, zerfallen in die Charm-Quarks, die die Forscher der TAU im Visier haben.« Zudem gebe es fünf andere Arten von Quarks, die allesamt ähnliche Signaturen in den Detektoren hinterlassen würden. »Also sogar, wenn der gewünschte Prozess tatsächlich stattfindet, haben wir immer noch die große Schwierigkeit, ihn auch zu erkennen.«

Daher hat das Tel Aviver Team aus allen Kollisionen, die seit 2012 entstanden sind, noch nicht genug ausreichend Zerfallsprozesse sammeln können, um die Rate dieses Prozesses mit der benötigten statistischen Genauigkeit zu dokumentieren. Gleichwohl gebe es ausreichend Daten, um den Zerfallsprozess theoretisch zu bestimmen. Eine Rate, die höher ist als die angenommene, wäre ein wichtiger Indikator für ein »neues physikalisches Gesetz« oder die Ausweitung des derzeit akzeptierten Modells – dem Standardmodell der Elementarteilchen.

VORAUSSAGEN Nach den derzeitigen Messungen gehen die Wissenschaftler von der Unmöglichkeit aus, dass die Zerfallsrate des Higgs-Bosons in Charm-Quarks achteinhalbmal so hoch ist wie die theoretischen Voraussagen (oder noch höher). Sonst hätte man mehrere dieser Zerfallsprozesse observieren müssen, erläutert das Team.

»Es mag sein, dass sich das nicht so aufregend anhört«, räumt Koren ein. »Doch es ist das erste Mal überhaupt, dass jemand es geschafft hat, etwas Substanzielles über die Zerfallsrate in Hinblick auf die Messungen zu bestimmen. In unserem Bereich ist das eine sehr bedeutende Aussage.«

»Die Theorie sagt voraus, dass die Zerfallsrate des Higgs-Bosons in die verschiedenen Partikel proportional zur Masse der Partikel ist, in die es zerfällt«, führt Professor Etzion aus. Daher nimmt man an, dass es meist in schwerere Partikel zerfällt, die aber leichter sind als das Higgs-Teilchen selbst. Und nur selten in leichte. Mittlerweile gibt es sogar eine Bestätigung aus dem Teilchenbeschleuniger: Neueste Ergebnisse bestätigten die Hypothese, dass die Mehrzahl der Higgs-Teilchen in eine dritte Generation von schweren Quarks zerfällt.

Doch das Geheimnis ist noch nicht komplett aufgedeckt. Denn während die gemessene Rate mit den theoretischen Voraussagen übereinstimmt, hat man zu den Quarks der ersten und zweiten Generation noch keine Theorie. »Wir können nicht sicher sein, dass dieselben Regeln auch dafür gelten«, so Etzion. Das Rätsel aus der Physik wird die Welt also auch weiter in Atem halten.