Das Startdatum ist kein Zufall bei dieser Netflix-Produktion mit dem Titel »Eldorado – Alles, was die Nazis hassen«. Es ist der 28. Juni, der Christopher Street Day. Er ist eine Art Gründungsdatum der Lesben- und Schwulenbewegung.

Der Christopher Street Day (heute oft CSD) bezieht sich auf den 28. Juni 1969, als in New York ein Aufstand gegen diskriminierende Polizei in der Christopher Street in Manhattan begann.

Doch schon Jahrzehnte vorher gab es ein Ringen um sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Freiheit - und das diesseits des Atlantiks. Und dieser kurzen Blütezeit der ersten sichtbaren queeren Community im Berlin der Goldenen Zwanziger widmet sich jetzt eine Netflix-Doku.

Verlorene Freiheiten Der Titel: »Im Zentrum dieser Doku über die unter Hitler verlorenen Freiheiten steht ein schillernder Nachtclub im Berlin der 1920er-Jahre, der zum Zufluchtsort für die Queer-Community wurde«, beschreibt Netflix die Doku »Eldorado – Alles, was die Nazis hassen« - und verkauft sie damit fast unter Wert.

Denn es geht zwar auch um den legendären Club »Eldorado« in der Motzstraße/Ecke Kalckreuthstraße in Schöneberg, aber darüber hinaus eben um viel mehr - zum Beispiel um den von den Nazis radikal bekämpften jüdischen Arzt, Trans-Forscher und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, dessen innovatives Institut für Sexualwissenschaft für Reaktionäre das Schlimmstmögliche zu sein schien. Hirschfeld starb 1935 im Exil in Nizza.

Würde man sich an die früheren NS-Dokus von Guido Knopp im ZDF anlehnen (»Hitlers Helfer«, »Hitlers Manager« et cetera), der Film hieße wohl »Hitler und die LGBTIQ« - oder so ähnlich. Englische Abkürzungen wie LGBTQI+ stehen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, queere und intergeschlechtliche Menschen. Pluszeichen oder ein Sternchen sollen Platzhalter für weitere Identitäten sein.

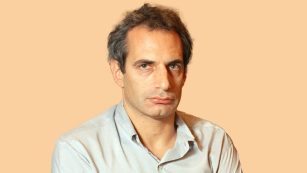

Die Macher Regisseur und Co-Autor Benjamin Cantu (»Stadt Land Fluss«) sagt: »Dieser Teil deutscher Historie ist bis heute vielen immer noch unbekannt. Die Geschichte des »Eldorado« und vor allem die der queeren Menschen, deren Verfolgung mit 1945 nicht endete, war der Nachkriegsöffentlichkeit lange unbequem und wurde totgeschwiegen.« Den Film für den globalen Streamingriese Netflix und dessen 233 Millionen Abonnenten zu machen, sei ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der die Rechte von LGBTIQ* an vielen Orten der Welt unter Druck stehen. Netflix betont, dass der Film unter Mitwirkung eines überwiegend queeren Teams - vor und hinter der Kamera - entstand.

Der Inhalt Zu Wort kommen in der Doku unter anderem die Autorin Morgan M. Page (»Framing Agnes«), die Politikwissenschaftlerin Katrin Himmler und der Historiker Robert Beachy (»Das andere Berlin - Die Erfindung der Homosexualität«). Im Gedächtnis bleiben in erster Linie ein über 100-jähriger (!) Zeitzeuge und die im Stil von High-End-Serien wie »Babylon Berlin« gemachten Spielszenen, etwa rund um den Tennis-Star Gottfried von Cramm (1909-1976), seine Frau Elisabeth von Dobeneck und seinen Geliebten Manasse Herbst.

»Historisch-sinnliche Reenactments bringen uns einer queeren Community nahe, die bereits vor 100 Jahren Vorreiter unserer Zeit war«, hieß es bei Netflix. Das »Eldorado« war bei alledem ein Ort der Widersprüche, in dem auch der 1934 von der SS Heinrich Himmlers getötete schwule NSDAP-Politiker und SA-Führer Ernst Röhm verkehrte. Der Historiker Ben Miller klärt zudem auf: »Das damalige »Eldorado« ist heute zu einem Bio-Supermarkt geworden. Sie können an den Ort gehen, wo früher Dragshows gezeigt wurden und sich teure Avocados kaufen.«

Die Moral von der Geschichte Der Historiker und Filmemacher Klaus Müller (»Paragraph 175«) sagt über die 1920er- und 30er-Jahre, in denen Freiheit und Unterdrückung so nah nebeneinander lagen: »Deutschland besteht ja nicht nur aus Städten, sondern zum großen Teil aus kleinen Städten und Dörfern. Und ihnen ist, was in Berlin und anderen Großstädten stattfindet, fremd. Sie fühlen sich auch eingeschüchtert durch diesen rapiden Wandel.«

Ben Miller (»Bad Gays: A Homosexual History«) ergänzt vieldeutig: »Das Tempo der Veränderungen frustriert fast alle. Den Radikalen geht der Wandel viel zu langsam. Die Konservativen hingegen merken, dass alles verschwindet, was ihrem Leben Sinn verleiht. Dieses Gefühl der Bedrohung durch den Wandel bereitet den Faschisten einen fruchtbaren Boden, auf dem ihre vergifteten Ideen gedeihen können.«