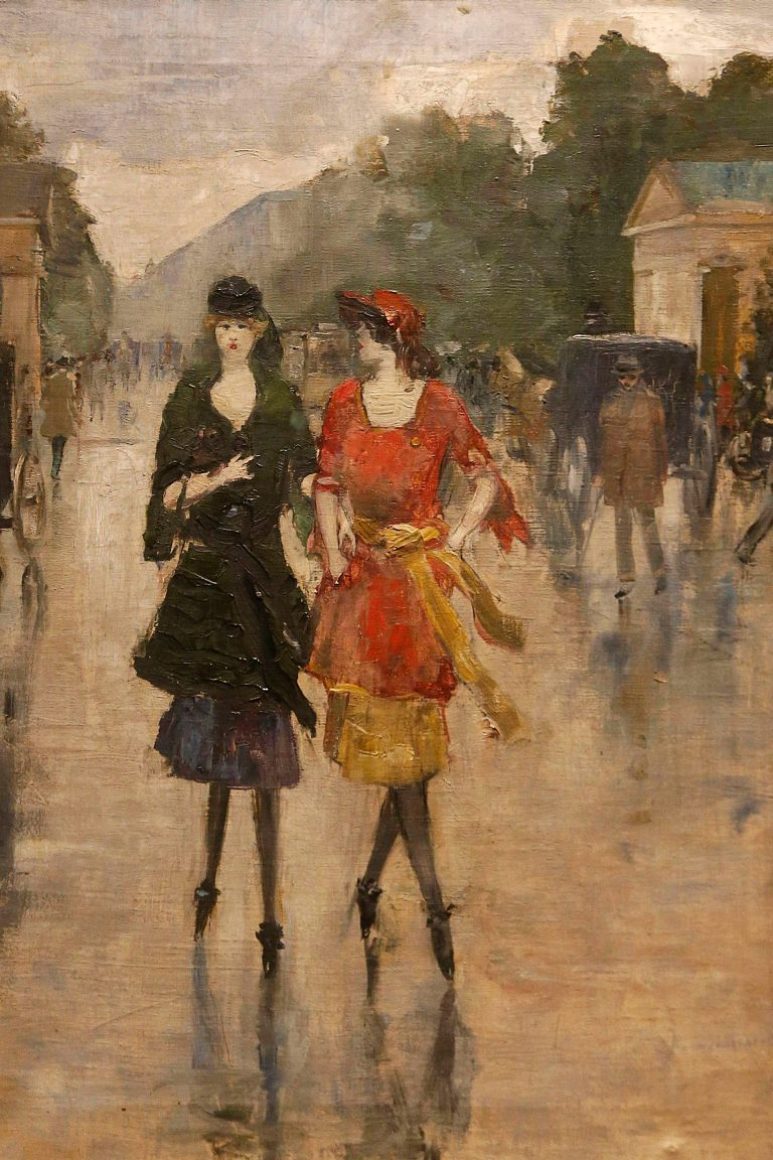

Die Großstadt bei Nacht. Regen. Lichter, die flirrend reflektieren: Lesser Ury hat diese Motive bevorzugt eingefangen. Kaum ein anderer Maler seiner Zeit um 1900 tat es. Sein impressionistischer Stil eckte damals an. Noch dazu die ungewöhnlichen Bildkompositionen mit den Fluchten, Anschnitten und der großzügigen Nutzung der Farbe Schwarz.

Doch er blieb seinem Stil treu, und in den 1920er-Jahren schließlich schätzte auch ein breiteres Publikum seine Arbeiten – anders als seine Kollegen Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth, die sich ebenfalls dem Impressionismus verschrieben hatten, aber längst Käufer verzeichneten.

Der BeBra Verlag lenkt nun mit Sabine Latas Buch Lesser Ury: Maler der Moderne die Aufmerksamkeit auf einen Künstler, der zu Unrecht im Hintergrund steht. Er ist in der Tat ein »Maler der Moderne«, und seine Bilder stehen einem heutigen Publikum vermutlich näher als die seiner Zeitgenossen.

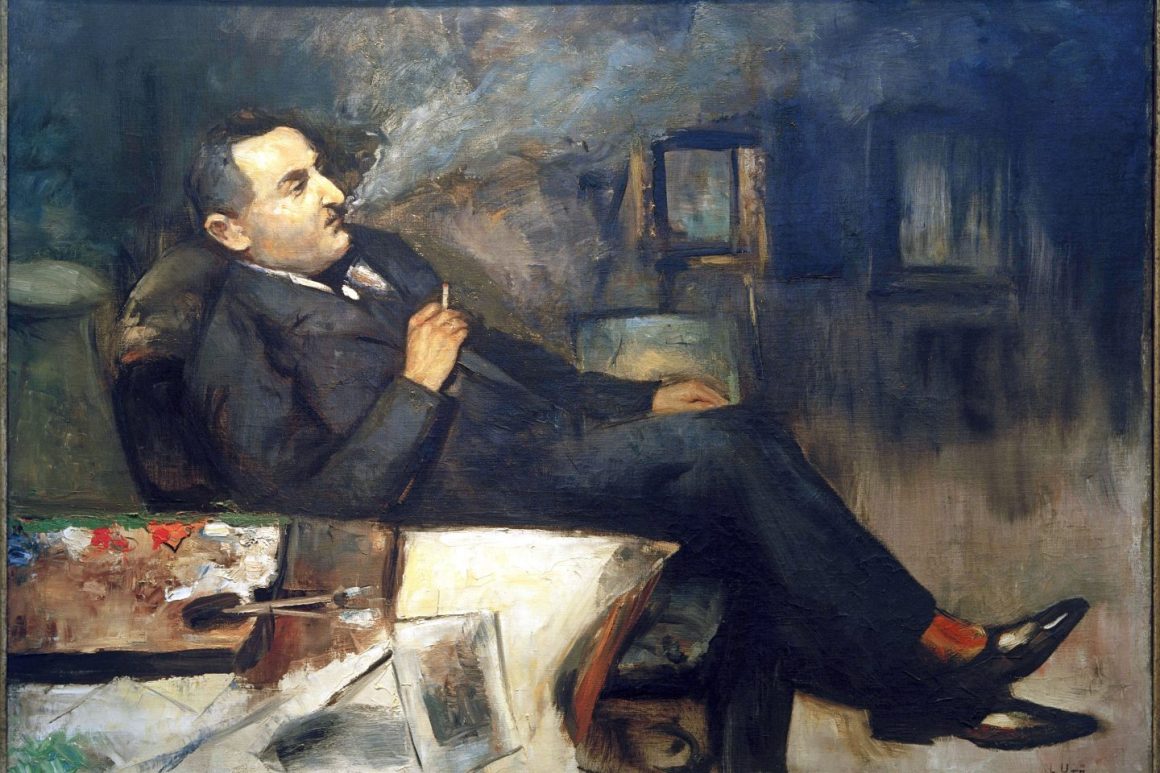

KAFFEEHAUS Neben dem Treiben auf den Straßen Berlins ließen ihn Szenen im Kaffeehaus zu Stift und Papier greifen. Oft ist es der Blick aus der Distanz auf in sich gekehrte Gäste. Licht spielt immer eine zentrale Rolle: bei Nacht wie bei Tag – in Räumen wie im Freien. Landschaften mit leuchtendem Himmel, oftmals sich im Wasser spiegelnd, hält er vielfach mit farbigen Pastellkreiden fest. Sie strahlen in ihren changierenden Tönen und samtigen Flächen eine gewisse Wärme aus – ganz im Gegensatz zu den hart mit der Spachtel aufgetragenen Lichtreflexen seiner nächtlichen Großstadtbilder.

Was führte zu seiner Sonderstellung unter den Berliner Impressionisten? Da ist der künstlerische Eigensinn, die Welt anders zu sehen, Empfindungen anders auszudrücken. Vieles davon ist auf sein schwer umgängliches Wesen und seine Außenseiterposition zurückzuführen. Diese wiederum ist mitunter durch sein schwieriges Verhältnis zu Menschen bedingt.

Lesser Ury war kein umgänglicher Mensch. Auch als Künstler blieb er lange Zeit Außenseiter.

Ury wird 1861 in Birnbaum bei Posen als jüngster von drei Söhnen in eine jüdische Familie geboren. Als der Vater stirbt, zieht die Mutter um 1872 mit ihren Kindern nach Berlin. Während die Brüder eine kaufmännische Laufbahn einschlagen, gibt sich Ury der Kunst hin, was von der Familie nicht begrüßt wird.

Mit 18 Jahren packt er Pinsel und Palette und verlässt Berlin. Nach Aufenthalten in Düsseldorf, Brüssel und Paris schreibt er sich 1882 in der Académie Royale des Beaux-Arts in Brüssel ein. In Paris und München bildet er sich weiter, bevor er 1887 nach Berlin zurückkehrt. Max Liebermann fördert ihn dort, Fritz Gurlitt verhilft ihm 1888 zu seiner ersten Ausstellung. Die Kunstwelt begegnet ihm mit Unverständnis, einzig der Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt erkennt den Wert von Urys Kunst. Dennoch wird Ury der Max-Beer-Preis für jüdische Nachwuchskünstler zuteil, der ihm eine Reise nach Italien ermöglicht.

Einerseits zeugen Einzelausstellungen vom Voranschreiten seiner Karriere, andererseits erfolgt diese nur langsam. Seine Bemerkung über Liebermanns Bild »Flachsscheuer in Laren« (1887), dass er, Ury, nachträglich dessen Lichteffekte verbessert hätte, ist ein folgenschwerer Fauxpas. Mangelt es ohnehin schon an Anerkennung, wird Ury von den neu gegründeten avantgardistischen Künstlergruppen »Vereinigung der Elf« und später der »Berliner Secession« ausgegrenzt, denn Liebermann hat bei beiden eine führende Funktion. So bleiben Ury bedeutende Ausstellungsmöglichkeiten verschlossen. Erst als Corinth 1915 die Präsidentschaft der »Berliner Secession« übernimmt, erhält er dort Zutritt.

MOTIVE Inzwischen prägen Ury andere Kontakte, nämlich die zu dem Religionsphilosophen Martin Buber und den Künstlern Hermann Struck und Ephraim Moses Lilien, alle drei sind Juden. Anders als Liebermann fühlt sich Ury mit seiner jüdischen Herkunft stark verbunden und malt mehr religiöse Motive als Liebermann. Zudem haben sie für ihn persönlich auch große Bedeutung, darunter »Jeremias« um 1897, »Rebecca am Brunnen« (1908/09) und »Jude im Gebetsmantel« von 1931, Urys Todesjahr.

Die ersten beiden Bilder zeichnen sich nicht nur stilistisch durch Anleihen des Symbolismus und ihren Schauplatz in der Natur aus, sondern auch durch den für Ury typischen Hang zur Andeutung. Er illustriert Jeremia nicht als starken Propheten in wallendem Gewand, sondern nachts am Boden liegend unter weitem Sternenhimmel. Rebecca wird nicht bei ihrer charakteristischen Handlung gezeigt, bei der sie Diener und Kamelen zu trinken gibt, sondern lediglich, wie sie am Brunnen Wasser holt. Sie blickt freundlich in die Ferne, hinter ihr leuchtet ein apricot-farbener Himmel, der die Szene in eine friedlich wohlig-warme Stimmung taucht.

Urys enge Beziehung zu jüdischen Kreisen führt auch dazu, dass er von jüdischen Einrichtungen und Gemeindemitgliedern Aufträge erhält, Gebäude mit Motiven aus der Bibel auszustatten. Zwar kein Motiv aus der Bibel, aber doch ein Werk mit Geschichte: Um 1907 schuf Ury ein Pastell des Rabbiners Abraham Geiger anhand einer Fotografie des 1874 verstorbenen Gelehrten. Geiger hatte die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums mitbegründet, und als 1907 der Neubau der Schule in der heutigen Tucholskystraße in Berlin eröffnet wurde, fand das Porträt dort seinen Platz. Heute hat in dem Gebäude der Zentralrat der Juden in Deutschland seinen Sitz, und das Bild befindet sich im Jüdischen Museum Berlin.

tragik Erst mit 60 Jahren, nachdem finanzielle Not und lang ausgebliebene Wertschätzung Lesser Ury tief vergrämt haben, erhält er Ehrungen. Die letzte, eine anlässlich seines 70. Geburtstags geplante Ausstellung in der Nationalgalerie Berlin, erlebt er nicht mehr. Er stirbt wenige Wochen zuvor, und die Veranstaltung wird mit 158 Gemälden und Pastellen zur Gedenkausstellung.

Sabine Ladas Buch gibt eine gute Einführung in Urys Werk. Die Kunsthistorikerin leitet ein mit einem biografischen Überblick des Künstlers, bevor sie seine Arbeiten vorstellt. Diese hat sie in sechs Themen gruppiert: Berlin, Frauenbilder, Unterwegs, Judentum, Im Kaffeehaus und Licht. Die über 80 Bilder erhalten eine kurze Bildanalyse mit kulturhistorischem Kontext, etwa über die abgebildeten Orte in Berlin oder die gesellschaftliche Stellung der Frau zu jener Zeit. Insgesamt mutet das Buch aber eher wie ein Seminar in Kunstgeschichte an. Interessant wären Hintergründe darüber, wie die Bilder entstanden sind und was aus ihnen geworden ist.

Er malte den Propheten Jeremia, »Rebecca am Brunnen« und »Jude im Gebetsmantel«.

Verwehrt bleibt die Information: Da Ury bereits 1931 starb, wurde sein Nachlass über den Kunsthändler Paul Cassirer verkauft und befindet sich daher heute größtenteils in Privatsammlungen. Teile seiner Werke sind mit der Emigration ihrer Besitzer heute in Amerika und in Israel, wenig ist in Berlin. Ein Teil davon ist in der Berlinischen Galerie zu sehen. Der Leser erfährt auch nicht, dass Lesser Ury mit etwa 1500 Werken ein äußerst produktiver Künstler war. Vermisst wird ebenso eine Notiz über die offensichtliche Nähe zur Fotografie seiner Arbeit: die Faszination mit Licht sowie seine Blickwinkel und Bildkompositionen, denn die Motive scheinen wie Schnappschüsse direkt aus dem Leben gegriffen.

Ein Verdienst des Buches ist dagegen der Abschnitt über Urys Verbindung zum Judentum, die in den gängigen Büchern und Ausstellungskatalogen zu seinem Schaffen wenig oder keinen Raum findet.