In Tel Aviv vor zehn Jahren saßen wir das erste Mal zusammen, bei »Shaul« in der Eilat Street im Süden der Stadt. Moshe Gershunis Freunde Monique und Jacob Har-El hatten zum Essen eingeladen, die Filmemacherin Ziva Postec war dabei, meine Freundin Eva aus Frankfurt bestellte Ochsenschwanzsuppe und Gershuni gegrillte Rotbarben.

Es war ein warmer Frühsommerabend, wir aßen, schwitzten, machten Witze. Und jeder sollte Gershunis Fischlein probieren. Er reichte den Teller über den Tisch, wir griffen zu, leckten uns die öligen Finger ab. Moshe und Eva tranken an diesem Abend wohl auch Brüderschaft mit Kuss, vielleicht trügt die Erinnerung. Der von Hand zu Hand gereichte Fischteller, diese Einladung, den Augenblick mit allen Sinnen zu genießen, bleibt immer mit Moshe Gershuni verbunden.

orangenbäume Wir sahen uns an einem der nächsten Tage bei einer Vernissage in der Kalisher Art School wieder. Positionen der israelischen Gegenwartskunst wurden dort ausgestellt. Die Videokünstlerin Nira Pereg etwa zeigte Tel Aviv aus dem Blickwinkel eines schwarzafrikanischen Migranten. Gershuni fiel als Vaterfigur der jungen Kunstszene auf.

Seine Blätter aus der Serie »Made in Haste« hatte er mit dem Druckgrafiker Jacob Har-El erstellt: im Schwarz-Weiß des alten Siebdruckverfahrens war da eine eilig skizzierte Fahne im Sturm zu sehen, in düsteren Variationen. Eine so symbolische Bildsprache verwendete kein anderer hier, und bei niemandem sonst waren Bibelzitate zu lesen: »Hätte ich doch eine Herberge in der Wüste! Dann könnte ich mein Volk verlassen und von ihm weggehen. Denn sie sind alle Ehebrecher, eine Rotte von Treulosen.«

»Von allen Künstlern, die ich kenne, drückt Gershuni am besten aus, was es heißt, Jude und Israeli zu sein«, sagt Ziva Postec. Mitte der 90er-Jahre drehte sie einen Dokumentarfilm über Gershuni. Er heißt Rehearsals for Departure und beginnt in der Sharon-Ebene: Gershuni singt auf der Terrasse des Hauses, das sein Vater hier baute, hebräische und jiddische Kindheitslieder. Goethes vielfach vertonte Zeile »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn« ist in krakeliger Handschrift zu lesen. Man lernt Gershuni als einen Künstler kennen, der eine besondere Beziehung zum Land hat. Die organischen Formen auf seinen Gemälden, vielleicht wurzeln sie in den Obstplantagen des Vaters.

Zvi Kuttner kam 1929 aus Polen nach Palästina. »Eigentlich ein Intellektueller mit Anzug und Krawatte, der in Frankreich und Belgien Landwirtschaft studierte und hier Farmer wurde«, erzählt Gershuni. Gershon hieß der Großvater, nach ihm gab sich Zvi Kuttner den neuen, hebräischen Familiennamen.

Der 1936 geborene Sohn Moshe sollte wie der Urgroßvater heißen, der bis dahin einzige »Künstler« in der Familie. Er hatte Löwenfüße und ähnliche Skulpturen für Möbel hergestellt. Als Gershuni 19 war, starb sein Vater nach einem Verkehrsunfall. Moshe übernahm die Felder mit den Orangen- und Avocadobäumen. Aber: »Es juckte mich in den Fingern. Ich wollte Bildhauer werden.«

parkinson Ziva Postecs Kamera begleitete Gershuni zu seinem ersten Lehrer Dov Feigin, der seinen inzwischen rundbäuchigen, Zigarre rauchenden ehemaligen Schüler immer noch »Moishele« nannte. Moishele war eines Tages mit Fotos seiner Skulpturen zu Feigin gekommen: »Soll ich Kunst studieren?« Die Antwort »Und was, wenn ich Nein sage?« habe alles geklärt, erzählt Gershuni in Postecs Film.

Er habe immer »aus Notwendigkeit« Kunst gemacht, »aber nie aus künstlerischer Notwendigkeit heraus«, sagt der 78-Jährige heute. Nach Jahren sehen wir uns wieder in seiner Wohnung in einer stillen, grünen Seitenstraße des Rothschild-Boulevards im Herzen Tel Avivs. Hier, in dieser schlichtschönen, etwas ramponierten Bauhaus-Architektur, unterhielten wir uns 2005 über die erste Gesamtschau israelischer Kunst in Berlin unter dem Titel »Die Neuen Hebräer«.

Gershuni, der damals einem schalkhaften Buddha glich, konnte zum zornigen jungen Mann werden, wenn man ihn auf die israelische Besatzungspolitik ansprach: »Komplexität! Ich habe die Rede von Komplexität satt. Betrachten wir es doch schwarz-weiß, die Araber sind die Juden von heute.« Wütend stieß er das hervor, obwohl er damals nur schleppend sprechen konnte – das erste Anzeichen seiner Parkinson-Erkrankung.

Hier hörten wir das eine oder andere Mal gemeinsam Mozart. Laut und lange. Gershuni sang manchmal mit, brummte, dirigierte. »Musik hören ist mein Beruf und Bilder malen mein Hobby«, sagt er gern. Man konnte von ihm Klassik hören lernen, mit Leib und Seele.

Heute sitzt Moshe Gershuni im Rollstuhl. Der runde Kopf, den er auf seinen Bildern so häufig mit einem Kranz ausstattete, gänzlich kahl; die erstaunten Augen hinter dicken Brillengläsern. Die Hände wischen über den massigen Bauch, als wollten sie etwas freilegen. Aber er kann sich wieder verständlich artikulieren. Es ist ein Wunder, sagen seine Freunde. Vielleicht hat die Retrospektive in Berlin damit zu tun, seine erste große Einzelausstellung im Ausland. Moshe Gershuni möchte unbedingt über sein Werk reden, über das, was er geschaffen hat, und das, was er nicht mehr schafft.

woyzeck »Ich hatte vor vier Jahren eine Werkschau im Tel Aviv Museum. Und da kam eine Gruppe von Gästen, die durch ganz Israel reisten, darunter Udo Kittelmann, der Direktor der Nationalgalerie Berlin. Meine Arbeiten hätten ihn sehr bewegt, sagte er. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Für einen Nicht-Israeli ist es nicht leicht, sich darauf einzulassen. Er aber sagte: ›Ich muss eine Ausstellung mit diesen Werken machen.‹«

Außerhalb Israels ist Berlin genau der richtige Ort für eine solche Werkschau. Aus keiner anderen Sprache, neben dem Hebräischen, zitiert Gershuni so häufig wie aus dem Deutschen. Nicht nur Goethe; auch die Worte »Schweinejuden« oder »Judenscheiße« sind auf manchen Arbeiten zu lesen. In Berlin kann Gershuni in die Philharmonie gehen und eventuell den von ihm so geliebten Hugo Wolf hören. Und er kann urdeutsche Gaststuben besuchen: »Wenn ich nach Deutschland komme, muss ich zuerst eine Schweinshaxe essen, um zu wissen, dass ich wirklich in Deutschland bin.«

Auch der Ausstellungstitel »No Father No Mother« ist deutschen Ursprungs: »›Kein Vater, keine Mutter‹, das hat Kittelmann auf vielen Bildern von mir gesehen, auf Hebräisch, aber ich habe es bei einem deutschen Genie gestohlen, bei Büchner und seinem Woyzeck. Darin erzählt die Großmutter den Kindern (Gershuni sagt, ja singt es beinah auf Deutsch): ›Es war einmal ein arm Kind und hatt’ kein Vater und keine Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt.‹ Dieser Woyzeck von Georg Büchner hat mich über all die Jahre nicht weniger geprägt als die Musik.«

coming-out Woyzeck, der arme Soldat. Der gedemütigte Erbsenbrei-Esser. Der Mörder. Anfang der 80er, zur Zeit seines späten Coming-outs – er war verheiratet und Vater zweier Söhne –, widmete Gershuni der Figur des Soldaten eine ganze Reihe von Gemälden. Eines der eindrucksvollsten – nicht zufällig das Coverbild des Katalogs zur Tel Aviver Retrospektive – zeigt einen großen geschwungenen herzblutroten Mund unter spärlichen Barthaaren und einer wunden Nase.

»Mein schöner Soldat«, hat der Künstler an den unteren Rand dieses halben Gesichts geschrieben und einen gelb auslaufenden Davidstern dazugesetzt. Es ist die Liebeserklärung eines offen jüdischen und offen schwulen Malers an den israelischen Fighter, dessen Mund danach dürstet, geküsst oder beatmet zu werden. Die Aufweichung maskuliner Gewalt: »Wie geht’s, Soldat?«, »Schalom Soldat« lauten andere Inschriften aus dieser Zeit.

Udo Kittelmann allerdings eröffnet die Berliner Schau mit einer Arbeit von 1979, als Gershuni noch Konzeptkünstler war, aber schon auf die unbeherrschbare Kraft der Farbe setzte. Große rote hebräische Lettern an der Wand fragen: »Wer ist ein Zionist und wer nicht?«. Gershuni findet diese kuratorische Entscheidung merkwürdig: »Wer ist ein Zionist – das ist eine Kernfrage in Israel. Doch was bedeutet das für einen Deutschen?«

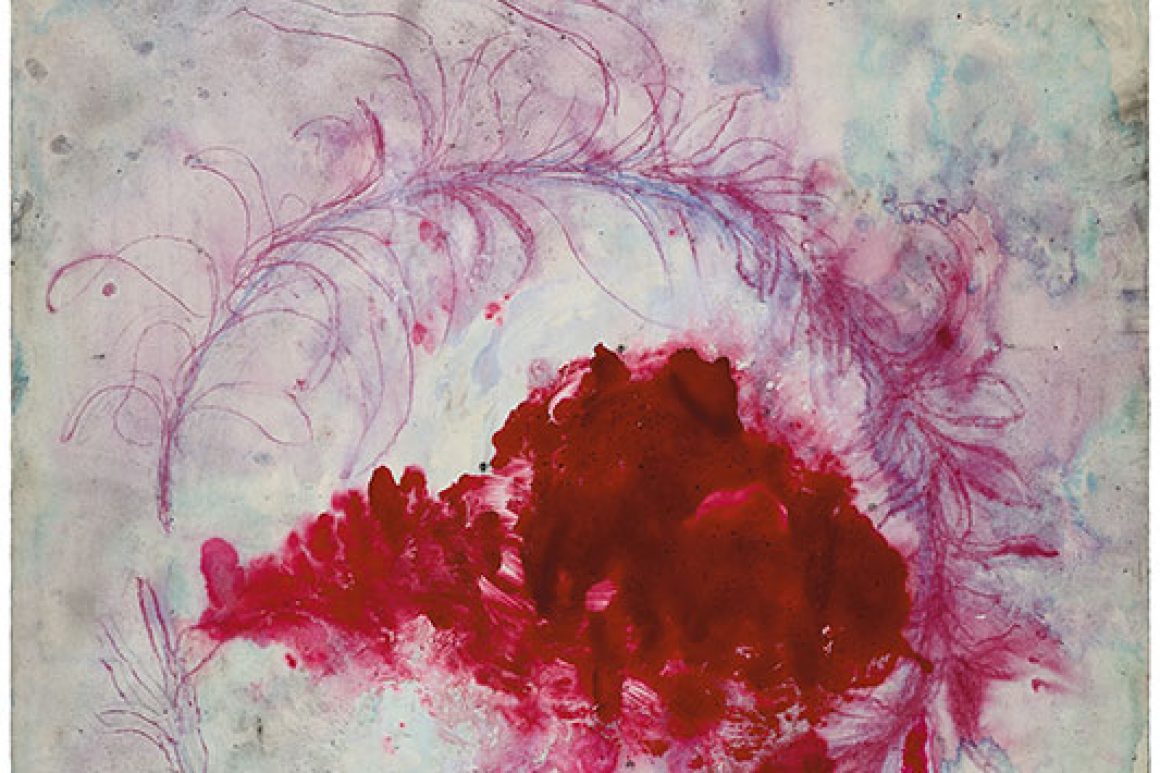

Seine Werke fordern den Betrachter immer zum Dialog heraus. Sie suchen die Ungeformtheit, den »bis ins Extrem unkünstlerischen Ausdruck« und sind zugleich ein Echoraum der klassischen europäischen Kultur. Auf die Soldaten folgen unheimliche Alpenveilchen, englisch Cyclamen, »wie Zyklon B«. Davidsterne treten hinzu, fallen später aus dem Tanz der Farben heraus, balancieren als schwarze Schatten auf gelbem Grund. 2006 bedeckt Gershuni die Leinwände plötzlich mit dicker grauer Acrylfarbe, sie wirken wie das offene Meer. Zugleich schafft er kindsgroße Bronzefiguren mit rohen Gussnarben, die anstelle eines Kopfes ein angesengtes Ofenrohr tragen.

2010 zeigt die Givon-Galerie in Tel Aviv letzte Arbeiten: Blaue Tintentropfen sind auf weißem Papier zerlaufen zu kleinen Sternen, Blüten oder Nervenzellen. Die Bilder wirken auf den ersten Blick überraschend schön und auf den zweiten beunruhigend.

augen Man könnte auch sagen: Gershunis Augen haben sich im Universum verloren. Beinahe durch sein ganzes Werk zieht sich die Figur zweier Punkte, die wie Augen wirken. »Ich hoffe, dass diese zwei Augen, diese zwei Punkte ohne Gesicht, die Persönlichkeit jener Figur repräsentieren können, die zerstört wurde oder die verschwunden ist. Und wir haben nur noch diese Augen, die noch immer sehen, und wir können ihnen beim Sehen zusehen.« Es sind die Augen Gottes, an dem Gershuni schon als religiös geschultes Kind zweifelte. Und es ist der Blick derer, die in den 40er-Jahren aus Güterwaggons auf die Welt starrten, erklärt Gershuni. »Diese Dinge«, sagt er, »sind mir ins Blut geschrieben.«

Moshe Gershuni sind die Augen zugefallen, das passiert hin und wieder. Draußen schreit ein Kind nach seiner Mutter. Gershuni spricht weiter, über seine Söhne Uri und Aram, der eine Fotograf, der andere realistischer Maler, die beide auf ganz andere Weise sein Werk fortsetzten. Und die Enkelin, die gerade das Gymnasium abgeschlossen hat, sei im figurativen Malen noch talentierter als ihr Vater Aram. Zum Abschied ein Kuss, ein langer Blick: »See you in Berlin!«

»Moshe Gershuni: No Father No Mother«. Neue Nationalgalerie Berlin, 13. September bis 31. Dezember