Am Anfang eines jeden christlichen Bibelfilms stellt sich der Bilderstreit neu: Wie lässt sich das Heil, das in der Fleischwerdung Gottes durch seinen Sohn liege, bildlich darstellen? Während für Jesus meist ein Schauspieler ausreicht, fällt der Einsatz des Göttlichen meist in die Verantwortung der Beleuchter. Und am Anfang einer jeden neuen Ben Hur-Verfilmung stellt sich die Entscheidung, wie sich die beiden Hälften der Story, die Lewis Wallace 1880 mit seinem Roman lieferte, zusammenbringen lassen.

Zunächst handelt die Geschichte von dem galiläischen Adligen Judah Ben Hur und dem Römer Masalla, deren Freundschaft in Hass umschlägt, der schließlich zum tödlichen Wagenrennen führt. Dann ist es aber auch die Geschichte von Jesus und des Beginns der christlichen Religion. Dem Regisseur Timur Bekmambetow schien die Entscheidung für seinen Ben Hur nicht schwerzufallen, die Ausführung aber offensichtlich sehr.

Jerusalem zur Zeit Jesu: Judah Ben Hur (Jack Huston), Sohn einer adligen jüdischen Familie, wächst mit seinem Adoptivbruder Messala (Toby Kebbell), einem römischen Waisen, auf. Doch beide haben »unterschiedliche Götter«, was Messala dazu bringt, seine jüdische Ziehfamilie zu verlassen und eine römisch-imperiale Laufbahn als Soldat einzuschlagen. Nach Jahren der Trennung kehrt er nach Jerusalem zurück, wo der gewalttätige Widerstand gegen die römische Besatzung niedergeschlagen werden soll. Als der Verdacht, die jüdischen Widerständler zu unterstützen, auf Ben Hur fällt, verurteilt Messala ihn zum Galeerendienst, seine Mutter und Schwester kommen in lebenslange Haft. Nur seiner Frau Esther (Nazanin Boniadi) gelingt die Flucht.

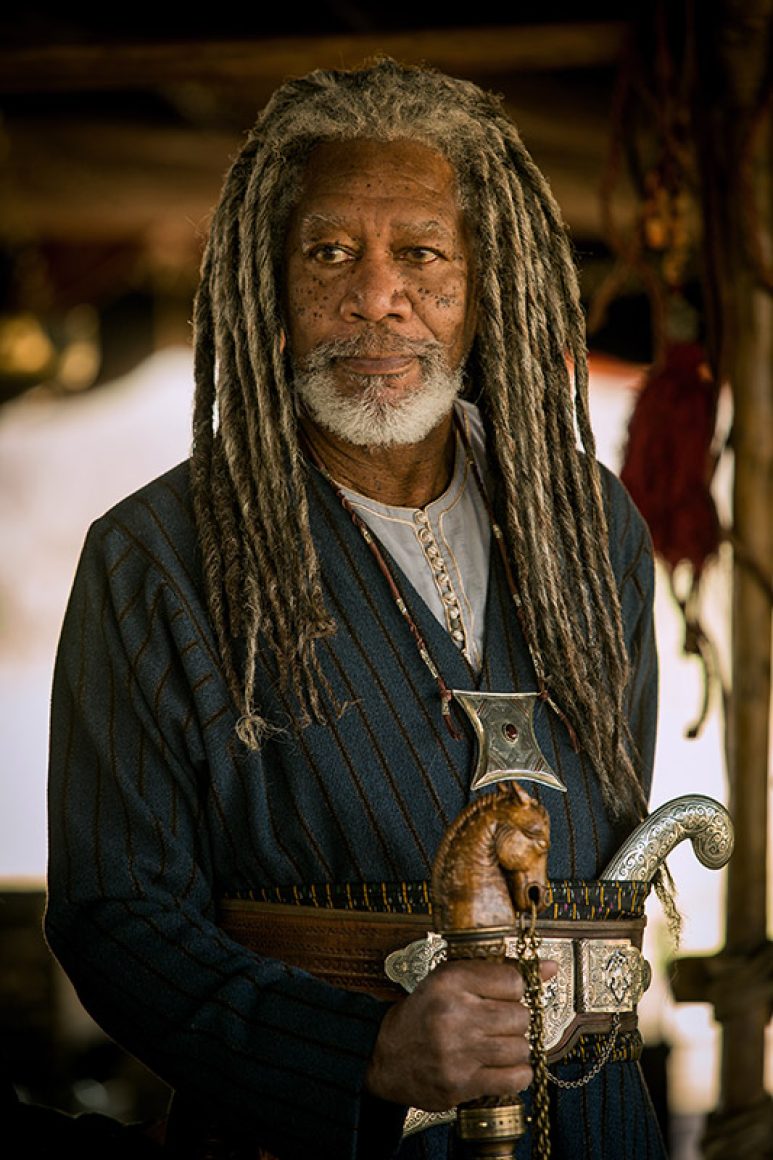

Triumph Der Hass auf Messala und die Gier nach Rache lassen Ben Hur die Jahre als Ruderer und schließlich auch den Untergang seiner Flotte überleben. Da tritt Scheich Ilderim (Morgan Freeman) in sein Leben, bildet ihn zum Wagenlenker aus und bereitet ihn auf das große Racheduell mit Messala beim Wagenrennen in Jerusalem vor. Ben Hur gelingt natürlich der Triumph über Messala und die Römer.

Nach der Abrechnung ist dem Film Raum gegeben, sich ausschließlich dem christlichen Teil zu widmen. Schließlich findet Ben Hur auch seine Frau wieder, die die sich inzwischen der Jünger-Gruppe um Jesus (Rodrigo Santoro) angeschlossen hat. So reihen sich Kreuzigung, Auferstehung und die Heilung von Ben Hurs leprakranker Mutter und Schwester aneinander. Schließlich versöhnen sich Messala und Ben Hur.

In dem von William Wyler inszenierten Ben Hur aus dem Jahr 1959 bildet das Christentum eine Klammer, die Geburt im Stall wird als Prolog vorangestellt, und am Ende steht der düstere Sturm nach der Kreuzigung, der die Auferstehung ankündigt. Dazwischen spannt Wyler das Leben Ben Hurs als ein menschliches Drama spektakulär auf – so verschlang das Drehbuch über ein Dutzend Autoren, während an dem des Remakes nur zwei, Keith R. Clarke und John Ridley, saßen.

Fast die gesamte Bildfantasie Bekmambetows speist sich aus dem Vorgängerfilm, doch stülpt er dessen erzählerischen Ansatz in seiner Neuverfilmung um. Wo Wyler eine Lebenslinie zieht, formt Bekmambetow ein Gefäß, in dem die Gründungsgeschichte des Christentums dann schwimmen kann. Er scheint das Leben Ben Hurs nur als Material zu nutzen, um die messianischen Bilder zu verschalen, die in ihrer hell-weichen Zeichnung allesamt einer Kinderbibel zu entstammen scheinen.

Die Macher des Films schielen offensichtlich auf ein stramm christliches Publikum. So ist in diesem Film trotz Liebe, Verrat und Verzeihung nur wenig Platz für menschliches Erleben. Bekehrt wird maschinell, nur das fertige Produkt ist sichtbar. Das ist zwar familienfreundlich, nimmt der Erzählung aber auch jeden Reiz. So hält auch Ben Hurs Mutter, nachdem sie durch einen wunderbringenden Regenschauer von ihrer Lepra-Krankheit erlöst wurde, für den Zuschauer trocken fest: »Ich bin geheilt.«

Der Film versteht die Genese des Christentums auch als Reaktion auf die damals herrschende brutale Realität der römischen Besatzung. Allerdings überführt Bekmambetow über eine Reihe von Anachronismen diese Realität auf eine allgemeine politische Ebene. Die Besetzung Galiläas durch die Römer wird zu einer abstrakten Situation zwischen Herrschenden und Beherrschten in einem mythischen Land, und die Zeloten bezeichnen sich selber als »Freiheitskämpfer«, deren Terrorattacken staatliche Vergeltungsprogramme nach sich ziehen.

Seminar Keiner der Protagonisten spricht wie nach dem Besuch der Bergpredigt, sondern eher wie nach der Teilnahme an einem Uni-Seminar über koloniale Herrschaft: In diesem Galiläa gibt es bereits Austausch über den Status privilegierter Klassen. Dennoch entwickelt der Film ein Gespür dafür, wie die Politik das Leben der Menschen diktiert und wie diese unter dem Einfluss der römischen Besatzung verrohen.

Ben Hur geht nicht als unschuldiger Held aus dem blutrünstigen Wagenrennen hervor, auch er überfährt Menschen und reitet seine Pferde in den Tod. Als die jubelnde Menge von Jerusalem ihn feiert, kann der römische Statthalter trotz des Sieges der Gegenseite triumphieren: »Sie sind nun alle Römer.« So werden Fragen der Herrschaft und Fragen der Religion zwar aufgeworfen, ihnen werden aber nur Sprechblasen gegenübergestellt.

Durch diese Versuche, an die Gegenwart anzuschließen, verliert der Film am Ende jede Richtung. Die Familie wird nicht etwa gemäß christlicher Gebote neu gestiftet. So steht für das christliche Happy End, für die Erlösung von Zwietracht, kein Bild mehr ein, sondern nur ein allgemeines, weiß-gleißendes Licht, das das Bild allmählich überflutet. Aber es ist nicht mehr der Nimbus des Göttlichen, sondern ein abgeschmackter Schlusspunkt. Schade um die Beleuchtung.

»Ben Hur«, USA 2016. Regie: Timur Bekmambetow. Mit Jack Huston, Morgan Freeman, Ayelet Zurer. Ab 1. September im Kino