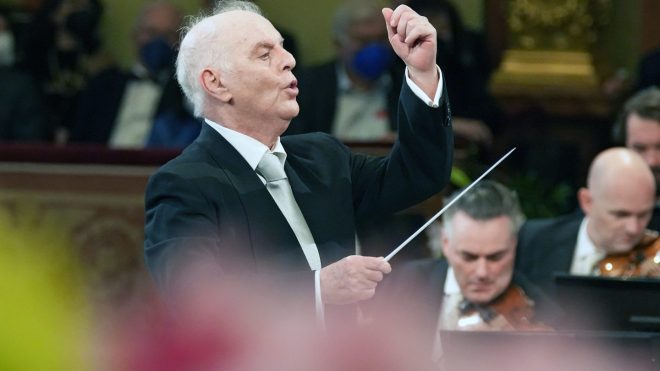

New York im Januar 2017, die Carnegie Hall ist für zwei Wochen ausverkauft. Daniel Barenboim dirigiert seine Staatskapelle Berlin mit allen neun Bruckner-Sinfonien. Nach den Pausen. Im ersten Teil der Abende spielt er jeweils ein Mozart-Klavierkonzert und leitet dies vom Flügel aus. Beides, Mozart und Bruckner, natürlich auswendig.

Barenboim ist einer der überwältigendsten Künstler unserer Zeit, ein Weltbürger, Pianist, Dirigent und Tangospieler, Vernetzer und Friedensstifter, Familienvater und Großvater, Lehrer, Philosoph, Genussmensch – kurz: ein Wunder. Nur: Wie entsteht ein solches Wunder?

CARNEGIE HALL Im Publikum sitzt neben vielen anderen Prominenten aus der Klassikwelt auch sein langjähriger Weggefährte, der Geiger Pinchas Zukerman. Er flüstert leise nach Mozarts Klavierkonzert d-Moll: »Daniel, you’re incredible.« In den Pausen erfüllt Staunen die Gänge der Carnegie Hall. »How does he manage that?«

Wie macht er das? Diese Frage treibt auch mich um, ich nehme sie mit zu unserem Interview in seinem Künstlerzimmer. Daniel Barenboim verspätet sich etwas, denn nach dem abendlichen Konzert hatte er am nächsten Morgen António Guterres, den UN-Generalsekretär, getroffen, einen Musikliebhaber, mit dem er gut befreundet ist. Barenboim isst während unseres Gesprächs einen Obstsalat und entschuldigt sich: »Mit zwei Dingen habe ich Schwierigkeiten. Wenn ich zu wenig schlafe oder wenn ich Hunger habe. Dann kann ich mich nicht konzentrieren. Dann werde ich nervös.«

Ich wappne mich: »Herr Barenboim, Sie spielen jeden Abend erst ein Mozart-Klavierkonzert und dirigieren dann diese schweren, oft langen Bruckner-Sinfonien. Jede und jeder im Publikum fragt sich: Wie machen Sie das?« In meine letzte Silbe hinein hebt er die Hände: »No, wie mache ich das? Hoffentlich nicht so schlecht.« Und er lacht. »Die Leute denken, dass man müde wird beim Musizieren, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, man bekommt Energie, egal ob auf der Probe oder im Konzert. Ich bin oft müde vor dem Konzert, aber danach absolut frisch.«

Barenboims Energie und sein Humor sind legendär, seine Pointen sind immer unerwartet.

Barenboims Energie und sein Humor sind legendär, er erzählt sehr »jüdisch«, seine Pointen sind immer unerwartet. Wunderbar, wenn er über die Geschichte seiner Großeltern berichtet, die nach Argentinien ausgewandert sind.

SCHIFFSREISE Zwei einander völlig unbekannte jüdische Familien, die vor den Pogromen aus Osteuropa geflohen waren, warteten nach langer Schiffsreise darauf, endlich in Argentinien von Bord gehen zu können. Keine Chance, nur eine jüdische Familie bekommt das Visum, so der strenge Hafeninspektor. Langes Beraten. Die eine Familie hatte eine junge Tochter, die andere einen Sohn. Man stellte die Fremden einander vor und beschließt, sie zu verheiraten.

Der Kapitän traut die beiden, man ist nun verwandt und die geforderte eine Familie, alle konnten das Schiff verlassen. Die Braut mit ihrer Familie in die eine Richtung des riesigen Landes, der Sohn in die andere, Tausende Kilometer trennten sie. Nach zweieinhalb Jahren treffen sich beide zufällig in Buenos Aires und verlieben sich ineinander. »Dabei waren sie doch schon verheiratet. Und sie verlieben sich trotzdem«, lacht Barenboim, »sie wurden meine Großeltern. Schöne Geschichte, oder?«

Alles an Barenboim war und ist phänomenal, von dem Moment an, da der kleine Daniel, Klavierschüler seiner Eltern, als Dreikäsehoch und Wunderkind sein erstes Konzert in Buenos Aires gab.

Der schönste Tag seines Lebens, erzählt er. »Ich war nur sieben Jahre alt, aber habe Haydn, Debussy, Prokofjew, ein schweres Programm gespielt. Mit Erfolg. Ich habe eine Zugabe nach der anderen gespielt, weil ich so viel Spaß bei der Sache hatte. Dann habe ich die siebente Zugabe gespielt, das Publikum hat immer noch applaudiert, dann habe ich gesagt: Entschuldigung, ich habe alles gespielt, was ich geübt habe. Mehr kann ich nicht.«

hingabe Die Solo-Oboistin Cristina Gómez war zwölf Jahre alt, als sie Barenboim kennenlernte. Spontanität und überwältigende Hingabe verbindet sie mit ihm, heute spielt sie in der Staatskapelle. Er lebe fünf Leben gleichzeitig, so der Intendant der Staatsoper, Matthias Schulz. Niemand von uns könne den Tristan besser dirigieren als Barenboim, so sein Kollege Riccardo Muti.

Der Dirigent fasziniert, und er polarisiert. Mit der Musik von Wagner hatte er 2001 in Israel einen Eklat verursacht.

Barenboim fasziniert, und er polarisiert. Mit dem Vorspiel zu Tristan und Isolde und der Musik von Wagner hatte er 2001 in Israel einen Eklat verursacht.

DIVAN ORCHESTRA 2005 spielte er in Ramallah, das West-Eastern Divan Orchestra bleibt sein Herzensprojekt. Israelis, Palästinenser, Syrer, Iraner, Libanesen spielen für seine Vision eines möglichen Friedens und seinen Glauben an diesen Frieden: »Auf dem Papier ist es eigentlich eine Unmöglichkeit, dass Palästinenser, Araber, Israelis zusammen musizieren, und dann fragt man sich: Warum funktioniert es dort? Die Antwort ist einfach: Nur dort haben wir und die anderen die Kondition von Gleichheit. Im Divan-Orchester hat der Soloklarinettist eine schwierige Stelle, er ist Palästinenser, die Israelis sitzen auf der Kante des Stuhls und tun alles dafür, dass er gut spielt. Das ist nur möglich, weil es die Gleichheit gibt.«

Barenboim war und ist befreundet mit den Großen unserer Zeit wie mit Martha Argerich oder Zubin Mehta. Ben Gurion war Gast auf seiner ersten Hochzeit mit der Cellistin Jacqueline du Pré, Yitzhak Rabin bezeichnete ihn als guten Freund.

Die Staatskapelle, das Orchester der Staatsoper Berlin, hat ihn auf Lebenszeit zum Chefdirigenten ernannt. Da er dort hin und wieder ungeduldig wird, führte dies in den vergangenen Jahren zu Streitigkeiten, die große Mediendebatten auslösten und ihn stark belasteten.

Jetzt feiert Daniel Barenboim, gesundheitlich sehr angeschlagen, mit seiner Ehefrau Elena, seinen Söhnen und Enkeln in Berlin seinen 80. Geburtstag. Als Geschenk hatte er sich gewünscht, Wagners Ring des Nibelungen dirigieren zu können, das war ihm nicht vergönnt. Er muss pausieren. Viele Musiker seines Orchesters vermissen ihn und wünschen ihm eine schnelle Genesung.