Welch ein Moment. Ein schwächlicher Junge, 14 Jahre alt, der auch noch stottert, betritt 1742 wohl durch das Hallesche Tor die Stadt Berlin. Er ist seinem Rabbiner gefolgt, fünf Tage zu Fuß von Dessau aus war er unterwegs. Eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt er nicht, dafür profundeste Bildung. Auf 20 Generationen jüdischer Gelehrter konnte seine Mutter zurückblicken. Moses Mendelssohn brauchte das freie Berlin, und noch mehr brauchte die Stadt ihn.

Das Jüdische Museum Berlin zeigt seit vergangener Woche die Moses-Mendelssohn-Ausstellung Wir träumten von nichts als Aufklärung.

Kuratorin Inka Bertz erklärt, dass Mendelssohn wahrscheinlich nur in Berlin, in dieser Zeit, in diesem Kairos, diesem glücklichen Augenblick, seine Wirkung entfalten konnte. »Die Gelehrtengesellschaft«, so Bertz, »war sehr offen, denn es gab in Berlin keine Universität, stattdessen eine Bürgeraufklärung. Es gab keine beamteten Gelehrten, die das Denken überwachten. Der Hof war weit weg. Die Bürger organisierten sich in Gelehrtengesellschaften wie der Mittwochsgesellschaft. Alles war viel offener.«

Für den Mendelssohn-Experten und Kurator Thomas Lackmann ist es ein Wunder, welch kommunikative, dialogische Persönlichkeit Mendelssohn in den darauffolgenden Jahren entwickeln konnte. Das Talmudstudium sei die Basis für die dialogischen Fähigkeiten gewesen, auch für das Zuhören, das Einbeziehen anderer Meinungen in die eigene Urteilsfindung. Ein Rätsel aber würde es immer bleiben, aus welch inneren Kräften sich Mendelssohns Zuversicht speiste.

RESTRIKTIONEN Demütigende Restriktionen für Juden quälten im Alltag. Im General-Reglement Friedrichs des Großen für die Juden von 1750 liest man auf einer Wandprojektion: »Die überhandnehmende Vermehrung der Juden fügt den christlichen Kaufleuten ungemeinen Schaden zu. Außerordentliche Schutzjuden sind nicht befugt, ein Kind anzusetzen noch zu verheiraten. Die Juden sollen keine bürgerlichen Handwerke treiben.«

Die Wirkmächtigkeit Mendelssohns wird erstaunlich vielfältig dokumentiert.

Mendelssohn entging mancher Drangsalierung, weil er den ungeliebten Brotberuf des Seidenhändlers ausübte, der ihn berechtigte, in Berlin zu leben, die Hamburger Kaufmannstochter Fromet Gugenheim zu heiraten und eine Familie zu gründen. Die Ausstellung zeigt aus dem sogenannten Judenporzellan der Familie einen hässlichen Affen. Juden mussten vom Staat Porzellan kaufen, um zu heiraten. Bei Moses Mendelssohns Heirat griff diese Schikane noch nicht, so Thomas Lackmann, später schon, bei den Mendelssohns wurde der Affe weitervererbt bis ins 20. Jahrhundert hinein.

Wie zu jeder Station begleiten Wandtexte in jungem Duktus die Exponate: »Zu mancher Lieferkette gehört das Ausblenden von Menschenrechten. Preußen braucht Devisen, produziert Luxusgüter. Du als Jude willst heiraten, ein Haus kaufen, ein zweites Kind ›ansetzen‹? Die Sondersteuer dafür funktioniert so: Porzellan aus Königsfabrik kaufen und im Ausland absetzen. Bis 1945 verwahren Mendelssohns Nachkommen aus so einem Zwangsdeal hässliche Keramik-Affen. Wie Trophäen überwundener Schikanen! Oder sollte man Diskriminierung von einst irgendwann vergessen?« Fragen aus Mendelssohns Zeit, aktuell in unseren Tagen.

LAUBHÜTTENTAPETE Der Künstler Izhar Patkin montiert Zerbrechliches aus der guten Stube und Porträts aus der Mendelssohn-Familie zu einer Laubhüttentapete. Seine Kunst verbindet Motive arrivierter Bürgerlichkeit mit dem Provisorium des Migranten. Das Leben Mendelssohns, seine Wirkung in seiner Zeit und sein Nachruhm werden in sieben Räumen mit 350 Exponaten präsentiert. Der moderne Weltendenker träumte von der Aufklärung als Kraft der Vernunft. Diese Vernunft sollte ihr Gegenteil besiegen, die »Schwärmerey«.

Mendelssohn formuliert dies so: »Wir träumten von nichts als Aufklärung, und glaubten durch das Licht der Vernunft die Gegend so aufgehellt zu haben, daß die Schwärmerey sich gewiß nicht mehr zeigen werde. Allein wie wir sehen, steiget schon, von der andern Seite des Horizonts, die Nacht mit allen ihren Gespenstern wieder empor. Das Fürchterlichste dabey ist, daß das Uebel so thätig, so wirksam ist.« Die Vernunft hat nur ihre Worte. Die Schwärmerey, so Thomas Lackmann, jedoch organisiert sich in Zirkeln und wirbt um Anhänger – heute würden wir sie Verschwörungstheorie oder Esoterik nennen. Momente, die wir im 21. Jahrhundert immer wieder erleben und auf die die Ausstellung niederschwellig und meinungsstark verweist.

Der »Jude von Berlin«, juif a berlin, blieb seiner Herkunft treu, ein Übertritt zum Christentum wäre ihm unmöglich gewesen. Die Religionen weiß er zwar als gleichberechtigt, aber sie bleiben für ihn unterschiedlich. Damit grenzt er sich ab von Nathan dem Weisen, jener literarischen Figur, mit der Gotthold Ephraim Lessing seinen Freund Mendelssohn auf dem Theater unsterblich gemacht hat.

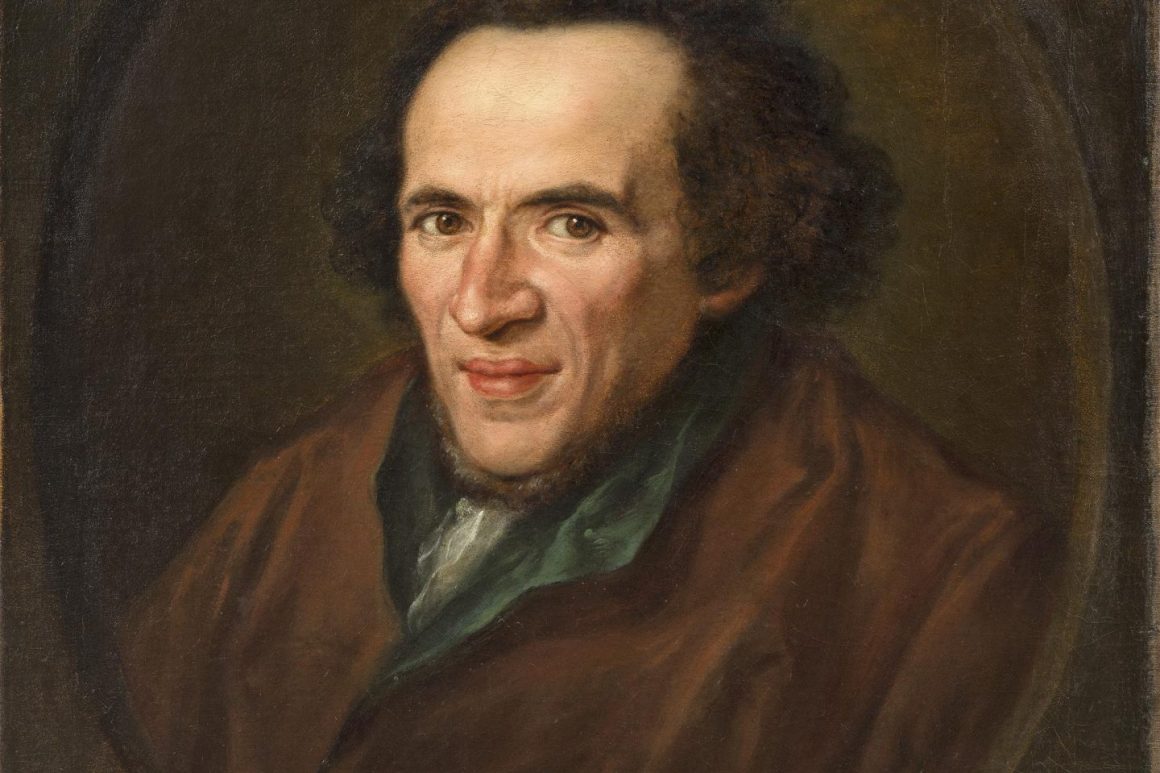

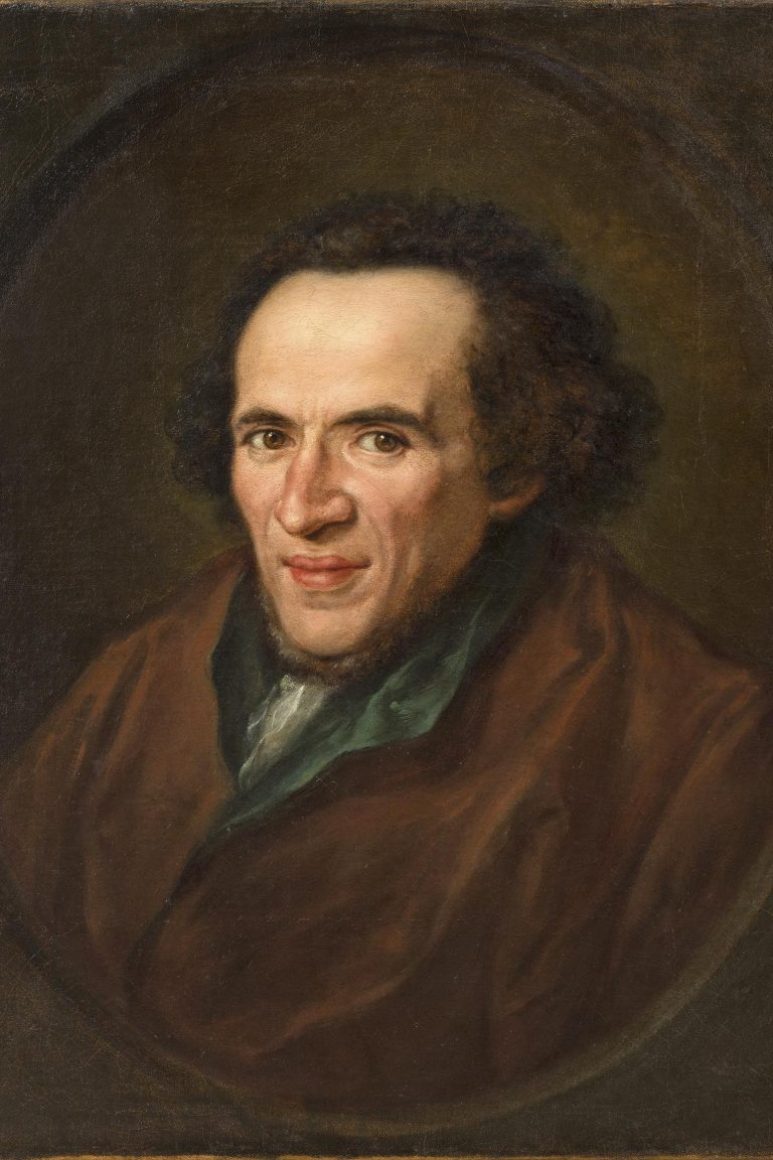

PORTRÄTS Mendelssohn war bis zu Einstein der wahrscheinlich am meisten abgebildete Jude in der Geschichte. Die Porträts von Anton Graff und Johann Christoph Frisch zeigen das wache, durchgeistigte Antlitz mit den warmen, dunklen Augen. Frisch zeigt Mendelssohn erstmals als antiken Philosophen und prägt das Bild des »Sokrates von Berlin«, später malt er ihn lebensnaher und intimer; dieses Porträt bezeichnete Moses’ Sohn Joseph als »treffender noch«.

Wunderbar: ein Ölgemälde seines Disputes mit dem Schweizer Pfarrer Johann Caspar Lavater. Lessing sitzt daneben und blickt fast arrogant über den christlichen Theologen hinweg. Im Hintergrund bringt Mendelssohns Frau Fromet aus dem Dunkel heraus ein Tablett mit Erfrischungen.

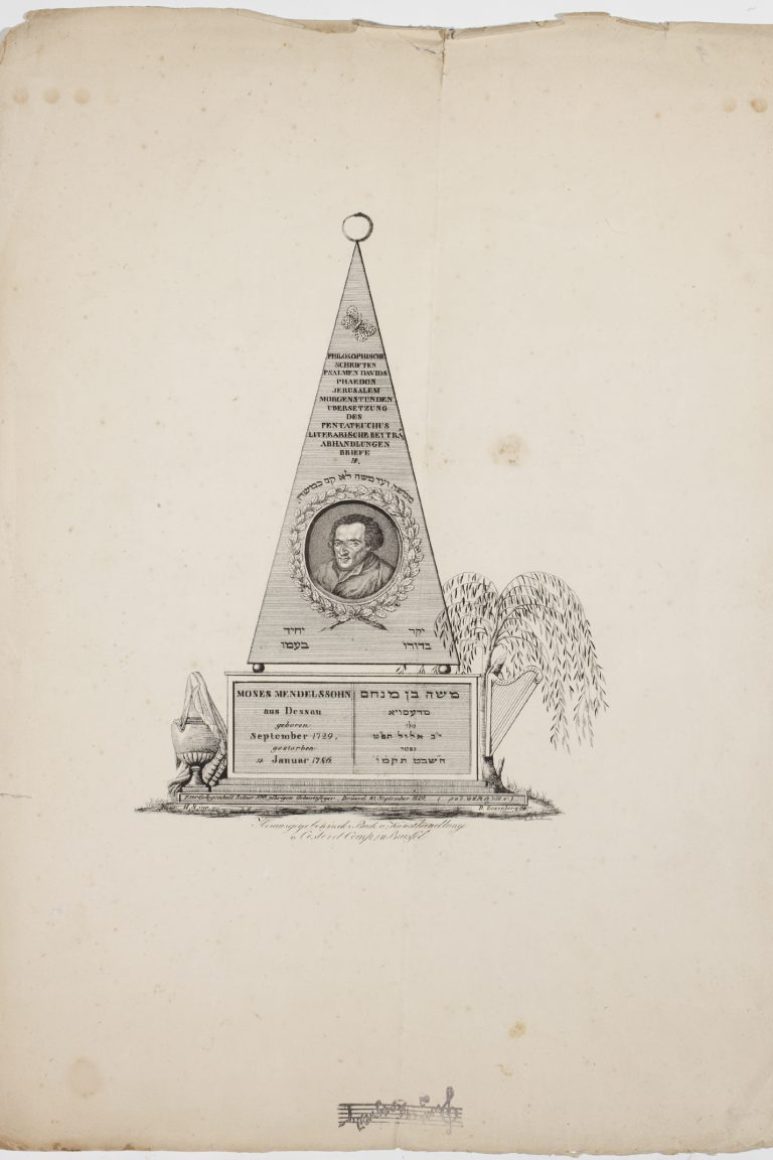

Mendelssohn als Aufklärer, als Pädagoge, als Netzwerker, als Kunstkritiker, als Philosoph, als Vorbild von Lessings Nathan dem Weisen und als Idol – die Wirkmächtigkeit dieser Figur dokumentiert das Jüdische Museum erstaunlich vielfältig. Am Ende stehen wir vor einer riesigen Marmorgedenktafel, einem Original von 1829. Sie ist eine der frühesten Ehrungen für einen Bürgerlichen im öffentlichen Raum. Freunde ließen sie an seinem Haus in der Spandauer Straße anbringen.

Thomas Lackmann sagt: »Da haben sich die Verehrer, die Freunde und die Familie zu seinem 100. Geburtstag 1829 was Grandioses geleistet. Die Tafel hing bis zum Abriss des Hauses, dann um die Ecke, dann war sie verschollen, nach dem Krieg tauchte sie zerbrochen wieder auf. Aber immerhin, sie existiert, und es ist sogar noch ein ganz klein bisschen Goldstaub drin in den Buchstaben.«