Nur Venedig hält bei seinen Biennalen, der Kunst wie der Architektur, zum Glück noch am ursprünglichen Konzept fest, die Staaten der Welt zu gesonderten Beiträgen in eigenen, nationalen Pavillons einzuladen. Zur Freude auch derjenigen Nationen, die einen solchen auf dem herrlichen, baumbestandenen Gelände der Giardini, der »Gärten« der Lagunenstadt, ihr Eigen nennen können.

Israel zählt glücklicherweise dazu. Gleich im doppelten Sinne: zum einen wegen des eigenen Hauses, zum anderen aber wegen des gewichtigen Beitrags, der aus der Menge der diesmal 63 Nationenbeiträge heraussticht. Die Biennale-Kuratorinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara aus Irland wollten mit dem Generalthema »Freespace« zuallererst den für die Zentralausstellung eingeladenen Architekten, aber auch den teilnehmenden Ländern »Freiraum« für eigene Ideen verschaffen – und haben doch zumeist nur Beliebigkeit geerntet.

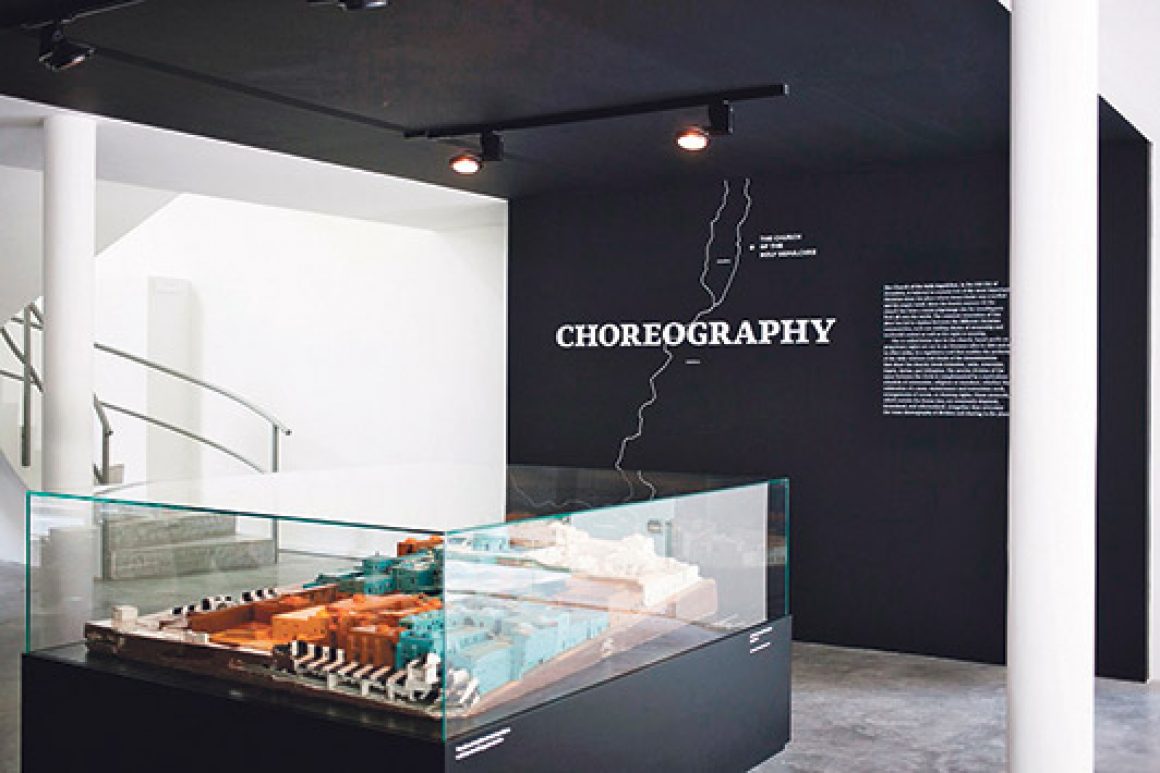

tempelberg Nicht so Israel. Das Kuratorenquartett Ifat Finkelman, Deborah Pinto Fdeda, Oren Sagiv und Tania Coen Uzzielli hat unter dem Titel In Statu Quo: Structures of Negotiation fünf heilige Stätten im Heiligen Land untersucht, die Gegenstand heftiger Streitigkeiten zwischen den Religionen oder auch innerhalb der christlichen Konfessionen sind. In der Reihenfolge des Rundgangs durch die geschickt ineinandergefügten Etagen des Pavillons sind dies in Jerusalem die Grabeskirche, der Tempelberg und der Platz vor der Kotel, außerdem die Patriarchengräber in Hebron und das Grab Rahels bei Bethlehem.

Man könnte in freier, aber den Sinn fast genauer als das englische Wort erfassender Übersetzung von »Verhandlungsspielraum« sprechen. Denn dieser ist es, den die Konfliktparteien beständig auszuloten suchen und der durchweg auf Status-quo-Vereinbarungen aus dem 19. Jahrhundert beruht, ausgehandelt zur Zeit der im endgültigen Niedergang befindlichen osmanischen Herrschaft.

Nun geht es dem israelischen Pavillon nicht um vergilbtes Papier und dessen strittige Auslegung. Was diesen Beitrag so besonders macht, ist der sorgfältige Rückbezug auf das jeweilige Bauwerk und Grundstück, für das ein Kompromiss unter den verschiedenen Anspruchsstellern mühsam auszuhandeln war, der sich in der täglichen rituellen Nutzung niederschlägt. Ein Kompromiss, der im Raum, im Gebäude, am einzelnen Stein gegenständlich wird. Der Streit um den Aufstieg zum Tempelberg etwa ist jedem Israeli allein schon dadurch gegenwärtig, dass fanatische Palästinenser eine Nutzung im Jahr 2000 als Anlass zu weiterer Gewalt und Terror nahmen.

Rechtslage So kann denn die provisorische Holzbrücke, die seit 2005 als einziger Zugang für Nichtmuslime auf den Tempelberg hinaufführt, bis heute nicht durch eine dauerhafte und ästhetisch befriedigende Lösung ersetzt werden, weil die jordanische »Schutzmacht«, die de facto über den Tempelberg ausgeübt wird, dies verwehrt und Israel sich buchstabengetreu an die seit 1967 bestehende Rechtslage hält.

Demgegenüber haftet dem Dauerstreit um und in der Grabeskirche, dem höchsten Heiligtum der Christenheit ungeachtet ihrer jeweiligen Konfession, etwas Schrulliges an. Das überhaupt erstmals außerhalb Jerusalems gezeigte farbig glasierte Modell der Grabeskirche des deutschen Architekten Conrad Schick von 1862 macht in seinen abnehmbaren Teilen die Rechte der einzelnen Konfessionen anschaulich. Die gehen bis hin zum Streit um die Frage, wer die unterste, kaum vom Boden sich abhebende Stufe der Treppe zur Marienkapelle wischen darf. Selbst dies war schon einmal Gegenstand einer blutigen Auseinandersetzung zwischen katholischen und orthodoxen Mönchen. Über derlei macht sich In Statu Quo mitnichten lustig. Der Beitrag ist in seiner Ernsthaftigkeit und seinem Streben nach Objektivität vorbildlich.

Den breitesten Raum nimmt die Darstellung der jüngeren Baugeschichte an der Kotel ein, der Zeit seit dem Ende des Sechstagekriegs und der Öffnung der zuvor abgetrennten Altstadt Jerusalems. »Es scheint, dass die Kotel binnen Minuten nach ihrer Befreiung zum Problem wurde«, schrieb die Historikerin Idith Zertal wenige Monate später, nachdem das dortige Mughrabi-Viertel bereits abgerissen worden und der Freiraum vor der Westmauer von einer nur vier Meter breiten Gasse zu einem Platzgefüge von 200.000 Quadratmetern Fläche angewachsen war. Wie aber mit diesem Platz umgegangen werden soll, ist bis heute eine ungelöste Frage.

modelle Die Ausstellung präsentiert zehn maßstabsgleiche Modelle, um die wichtigsten Vorschläge, die über die fünf Jahrzehnte hinweg gemacht wurden, zu visualisieren. Schon 1967 zeichnete der große Louis Kahn eine gesamtstädtische Vision, die auf eine »zionistische Version der jüdischen Geschichte« hinauslief, wie das Begleitbuch vermerkt.

Der Künstler Isamo Noguchi legte sechs Jahre später einen räumlich weitaus begrenzteren Vorschlag vor, ehe Moshe Safdie über ein Jahrzehnt hinweg Pläne für eine Terrassierung des zur Kotel hin abschüssigen Geländes vorlegte.

Auch die Archäologie spielt schließlich eine Rolle. Ausgrabungen konzentrieren sich auf das Gelände an der Südwestecke des Tempelbergs, dessen Grenze ungefähr von der Fußgängerbrücke markiert wird. Das Heilige und das Profane stoßen hier unmittelbar aneinander; Letzteres ist dabei nicht minder wichtig für die Identität Israels. Im Unterschied zum Tempelberg ist die Situation in Hebron und Bethlehem der Öffentlichkeit weniger gewärtig, ohne darum weniger konfliktträchtig zu sein.

mauern Dafür sprechen allein schon die bis zu acht Meter hohen Betonmauern, die mittlerweile um das Grab Rahels nahe Bethlehem gezogen werden mussten. Noch immer ist die im Begleitbuch wiedergegebene Bitte im Gebet einer christlichen Pilgergruppe von 2016 unerhört geblieben, »diese Mauer niederzulegen«.

Es herrscht vielmehr der Status quo. Doch er ist mehr als nur ein Provisorium, lehrt der israelische Beitrag: Denn er beruht auf einer mühsamen Aushandlung unterschiedlicher und konträrer Interessen. Er muss immer wieder neu bestätigt werden, aber er kann dennoch erstaunlich haltbar sein.

Die Architekturbiennale in Venedig ist bis zum 25. November geöffnet.