Im zaristischen Russland kommt ein Schadchen zum reichen Juden Schapirstein: »Ich habe für Ihre Tochter eine ausgezeichnete Partie.« »Und wer soll das sein?« »Der Zar!« »Sind Sie verrückt?« »Keineswegs. Wissen Sie nicht, dass die biblische Esther einen persischen König geheiratet und später die Juden in Persien gerettet hat? Sie möchten also nicht, dass Ihre Tochter den russischen Juden hilft?« »Aber der Zar ist doch ein Christ!« »Und? Würden Sie Ihre Tochter wegen so einer guten Sache nicht konvertieren lassen?« Schapirstein findet es überzeugend und willigt ein. »Wunderbar«, reibt sich der Schadchen die Hände. »Die Hälfte der Arbeit ist geschafft. Es bleibt nur, den Zaren zu überreden.«

Der jüdische Wunsch, eine familiäre Nähe zu den Mächtigen dieser Welt zu erlangen, geht nur selten in Erfüllung – es sei denn, man ist ein Immobilienmagnat und heißt Jared Kushner. Etwas leichter entstehen derartige Verbindungen auf musikalischem Gebiet. So ist eines der wichtigsten musikalischen Symbole des Chanukkafests, das Lied »Hava narima«, sogar direkt mit der Geschichte der englischen königlichen Familie verknüpft.

England Im Jahr 1745 wurde England von einem Aufstand der Jakobiten erschüttert. Die Aufständischen wollten das herrschende protestantische deutschstämmige Haus von Hannover stürzen und einen katholischen König aus dem schottischen Haus Stuart installieren. Nach den anfänglichen Erfolgen der Rebellen konnten sich die Regierungstruppen unter dem Kommando von Wilhelm August, dem jüngsten Sohn des Königs George II., in mehreren Schlachten schließlich durchsetzen.

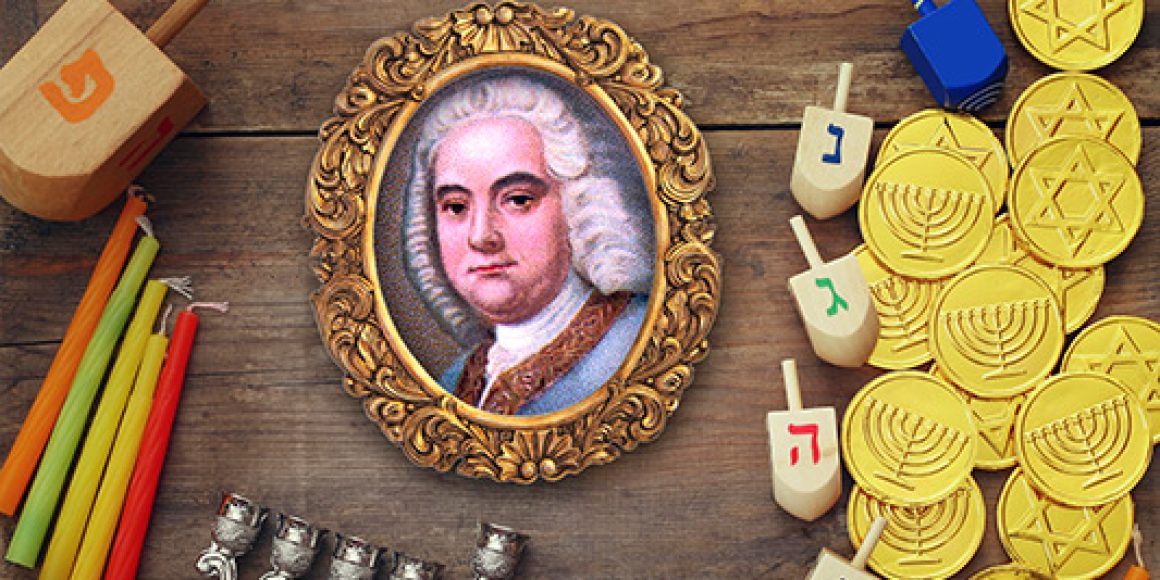

Der Komponist Georg Friedrich Händel, der bereits seit Langem in London lebte und im Dienste des Königs stand, würdigte den Sieg der Krone mit einer ganzen Reihe von Werken. Darunter waren auch einige große Oratorien mit militärischen Themen, drei davon benutzten Sujets aus der jüdischen Geschichte. 1746, nur wenige Tage nach der entscheidenden Schlacht bei Culloden, begann Händel mit der Arbeit am Oratorium Judas Maccabaeus, das im darauffolgenden Jahr mit einem überwältigenden Erfolg uraufgeführt wurde. Das Heldentum der alten Hebräer und der Sieg von Jehuda Makkabi über die griechischen Unterdrücker fast 2000 Jahre zuvor sollten als Projektionsfläche für die glorreichen Taten der Königsfamilie dienen.

Es war nichts Ungewöhnliches daran: Seit der Renaissance benutzten Komponisten und bildende Künstler gerne Motive aus der Vergangenheit – vorzugsweise griechische Mythen, Begebenheiten aus der Zeit des Alten Roms oder Geschichten aus der Bibel – als Metaphern für zeitgenössische Ereignisse. Während man heutzutage klassische Opern in der Regel mit modernen Kostümen inszeniert und die Handlung fast zwanghaft in die Gegenwart versetzen zu müssen meint, waren für die klassischen Schöpfer die antiken Sujets im Gegenteil ein beliebtes Mittel, um ihrer Gegenwart künstlerisch zu entfliehen. Durch die Nähe zu antiken Vorbildern sollten die zeitgenössischen Ereignisse zeitlos, edel und verklärt wirken.

antik Dabei spielte eine Authentizität der Darstellung gar keine Rolle, es ging nur um historische Symbole. Als Händel seinen Judas Maccabaeus schrieb, interessierte er sich daher am wenigsten für die tatsächliche jüdische Geschichte. Der Judas aus seinem Oratorium ist nichts anderes als der »verkleidete« Wilhelm August, der siegreiche Feldherr und Bezwinger der Jakobiten. Nicht im Traum hätte Händel daran gedacht, dass seine Musik irgendeine Verbindung zur jüdischen Kultur oder gar zum jüdischen religiösen Leben haben könnte. Es hätte ihn gewiss sehr überrascht, wenn er erfahren hätte, dass eine Melodie aus seinem Oratorium zu einem beliebten jüdischen Lied werden sollte.

Diese Melodie – den Chor »See the conqu’ring hero comes« – fügte Händel seinem Werk erst ein paar Jahre später für eine Neufassung hinzu. Er entnahm sie zusammen mit dem dazugehörigen Text seinem anderen Oratorium Joshua, das kurz nach Judas Maccabaeus entstanden und ebenfalls dem Kampf gegen die Jakobiten gewidmet war. Ob nun der Eroberer des Gelobten Landes Joshua oder der Befreiungskämpfer Judas für die siegreiche englische Königsfamilie stehen sollte, war schließlich nicht von Bedeutung. Seitdem avancierte dieses Stück in England zu einem der populärsten patriotischen Gesänge.

Die Juden entdeckten es für sich viel später – als das Chanukkafest im Rahmen der zionistischen Bewegung umgedeutet und aufgewertet wurde. Jehuda Makkabi wurde in der zionistischen Wahrnehmung zur Symbolgestalt eines idealen neuen Juden, der sich nicht auf das Beten und Warten beschränkt, sondern sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt und für seine Freiheit und die seines Volkes kämpft.

Neben Bar Kochba und den Verteidigern von Masada gehörte Jehuda Makkabi zu den wichtigsten Personen des zionistischen Helden-Pantheons der Antike, zu denen dann auch die modernen Helden wie etwa Joseph Trumpeldor hinzukamen. Obwohl die zionistischen Bezüge – die Rückkehr nach Eretz Israel und die Wiederherstellung der jüdischen Staatlichkeit dort – im Ritual des Pessachfestes traditionell eine besonders wichtige Rolle spielen, gewann für die Zionisten nicht Pessach, sondern Chanukka als Fest der Selbstbefreiung eine Schlüsselbedeutung.

Es wurde schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts als zionistische »Makkabäer-Feier« begangen. Der Name von Jehuda Makkabi wurde mit verschiedensten zionistischen Aktivitäten in Verbindung gebracht, darunter auch mit der jüdischen Sportbewegung. Die Heldentaten der Makkabäer wurden in Dichtung und unzähligen Liedern verherrlicht.

makkabäer Dazu gehörte auch der Chor von Händel, der zunächst mit dem ursprünglichen Text gesungen wurde. Erst 1936 schrieb der im damaligen Palästina lebende hebräische Dichter und Kinderbuchautor Levin Kipnis (1894–1990) zu dieser Melodie einen neuen hebräischen Text, »Hava narima«, der nun unmissverständlich das jüdische Fest thematisierte: »Lasst uns das Banner und die Fackel heben. Wir singen zusammen ein Chanukkalied. Wir sind Makkabäer, unsere Fahne ist stolz und aufrecht. Wir haben gegen die Griechen gekämpft und gesiegt.«

Auch Händel selbst wurde von der zionistischen Bewegung »adoptiert«: 1932 wurde Judas Maccabaeus in Tel Aviv in einer hebräischen Übersetzung anlässlich der ersten Makkabiade aufgeführt. Händels »jüdische« Werke, darunter Judas Maccabaeus oder Israel in Ägypten, gehörten in den 30er-Jahren zum Repertoire des Jüdischen Kulturbundes in Deutschland. Dessen Leiter Kurt Singer betonte damals, Händel sei »uns Juden als der Künder unserer biblischen Vergangenheit und Größe auf ewig ans Herz gewachsen«.

Zu diesem Zeitpunkt war Händels Melodie längst ein »Allerweltsschlager«. Schon 1820 hatte der evangelische Theologe Friedrich Heinrich Ranke dazu einen alttestamentlichen Text des Propheten Sacharia, »Tochter Zion, freue dich«, arrangiert, auf diese Weise entstand ein beliebtes deutsches Adventslied. In Norwegen, Tschechien, den Niederlanden, Frankreich und einigen englischsprachigen Ländern wird die Melodie in Verbindung mit anderen Texten als Osterlied gesungen: Es geht um die Wiederauferstehung Jesu. Der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth hat es also auch geschafft …

Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte der jüdischen Musik an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.