Manche Filme tragen schwer an der Last der Historie und an ihrem Anliegen, sie ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Häufig quellen aus ihnen Botschaften und politische Statements, als sei die Leinwand nicht richtig vernäht.

Daneben gibt es aber auch die Filme von Steven Spielberg. Mit großer Leichtigkeit ruhen sie für gewöhnlich auf den offensichtlich starken, breiten Schultern eines außergewöhnlichen Filmemachers, der einst das Spektakelkino mit zur Welt brachte, diesem inzwischen aber eher skeptisch gegenüberzustehen scheint – jetzt, da jeder Spektakel machen kann.

PATHOS Die Verlegerin von 2017 ist, einem weiteren Klischee über Spielberg zum Trotz, eigentlich eine nüchterne Angelegenheit. Sein Pathos, sein Schreien nach Bedeutsamkeit, hallt einsam durch die Welt jenseits des Kinosaales, hinaus vor allem zu einem Präsidenten und seinen Claqueuren, die dem, was sie für »Fake News« halten, gerne »Alternative Facts« gegenüberstellen.

Meryl Streep verleiht Kay Graham eine Sanftheit, die alle Unsicherheit, alles Entsetzen und nervöses Zucken mit Würde auflädt.

Innerhalb der Erzählung dominiert der empathische, aber dennoch kitschfreie Blick auf die historischen Fakten und auf Menschen, die hin und her diskutieren, wie an diese Fakten zu kommen sei und was man mit ihnen anfangen soll, wenn man sie denn endlich hat.

PENTAGON PAPERS Im Sommer 1971 besitzt die »New York Times« diese Fakten als erste, nämlich Tausende Seiten der sogenannten »Pentagon Papers«. Es ist ein Dossier aus dem US-Verteidigungsministerium, das zeigt, dass der Krieg in Vietnam schon längst vorbereitet wurde, als die Regierungen noch das Gegenteil behaupteten. Und dass dieser Krieg nicht zu gewinnen sei, er aber dennoch weiter geführt wird.

Während die Zeitung auf richterliche Anordnung die Publikation stoppt, fällt das Dokument der »Washington Post« in die Hände. An deren Chefredakteur Ben Bradlee und an Verlegerin Kay Graham liegt es nun, zwischen Richterspruch, Gewissen und verfassungsrechtlich garantierter Pressefreiheit zu vermitteln.

Tom Hanks spielt Bradlee konfrontativ.

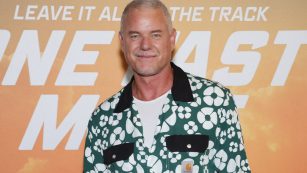

Tom Hanks spielt Bradlee konfrontativ, den Kopf oft kampfeslustig nach vorne gelegt, die Hände seitlich am Hosenbund nestelnd, beinahe so, als bedauere er, dort keinen Colt mehr zu finden.

MÄNNLICHKEIT Seine Darstellung ist weit körperlicher und auch rauer als die des abwägenden, beinahe entspannt autoritären Jason Robards, der in gleicher Position in Die Unbestechlichen (1976) einen Oscar für die beste Nebenrolle gewann - jenem anderen Film über die »Washington Post«, der sich den Watergate-Enthüllungen widmete.

Gleichwohl darf man vermuten, dass auf dem Chefposten in Wahrheit noch weit härtere Hunde wirkten als Hanks Bradlee. Und ebenso, dass dieses Bild von Männlichkeit heute fast genauso aus der Zeit gefallen scheint wie das eines Journalismus, für den die abendliche Druck-Deadline über Wohl und Wehe entscheidet.

Anderes ist von bisweilen verblüffender, dann wieder aber auch krampfhafter Aktualität: der Kampf der Zeitungen um Geld etwa, der der Verlegerin in einem Treffen zum geplanten Börsengang gleich ihre erste Niederlage beschert. Anstatt auf kritische Fragen zu antworten, verstummt sie. Dann gibt es auch eine Nähe zur Macht, die manchem zu groß erscheint: Mit dem Ex-Verteidigungsminister Robert McNamara, dem Auftraggeber des geheimen Dossiers und sicherlich dem ersten Opfer von dessen Veröffentlichung, verbindet die Verlegerin eine enge Freundschaft. Ist sie stark genug, die Schlachten zu schlagen?

SANFTHEIT Meryl Streep verleiht Kay Graham eine Sanftheit, die alle Unsicherheit, alles Entsetzen und nervöses Zucken mit Würde auflädt. Streeps Blick erfriert und flackert, sie nuschelt und stammelt noch, als sie die Entscheidung fällt, das Dossier zu veröffentlichen. Sie bildet das emotionale Zentrum eines Films, in dem sich sonst beinahe alle zurücknehmen: vom Regisseur über den Komponisten John Williams bis zu den Drehbuchautoren Liz Hannah und Josh Singer.

Der Preis für diese Nüchternheit ist eine Geschichte, die bisweilen wie auf Autopilot abgespult wird. Die Filmemacher predigen hier wieder einmal zu den Bekehrten. Es ist eine implizite Einigkeit, die Gefühl und Originalität manchmal eher zu lähmen scheint.

»Die Verlegerin« ist am Montag, 20. Juli, um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.