Herr Litt, in der vergangenen Woche hat die Israelische Nationalbibliothek bislang unveröffentlichte Dokumente Franz Kafkas präsentiert. Was genau ist darin enthalten?

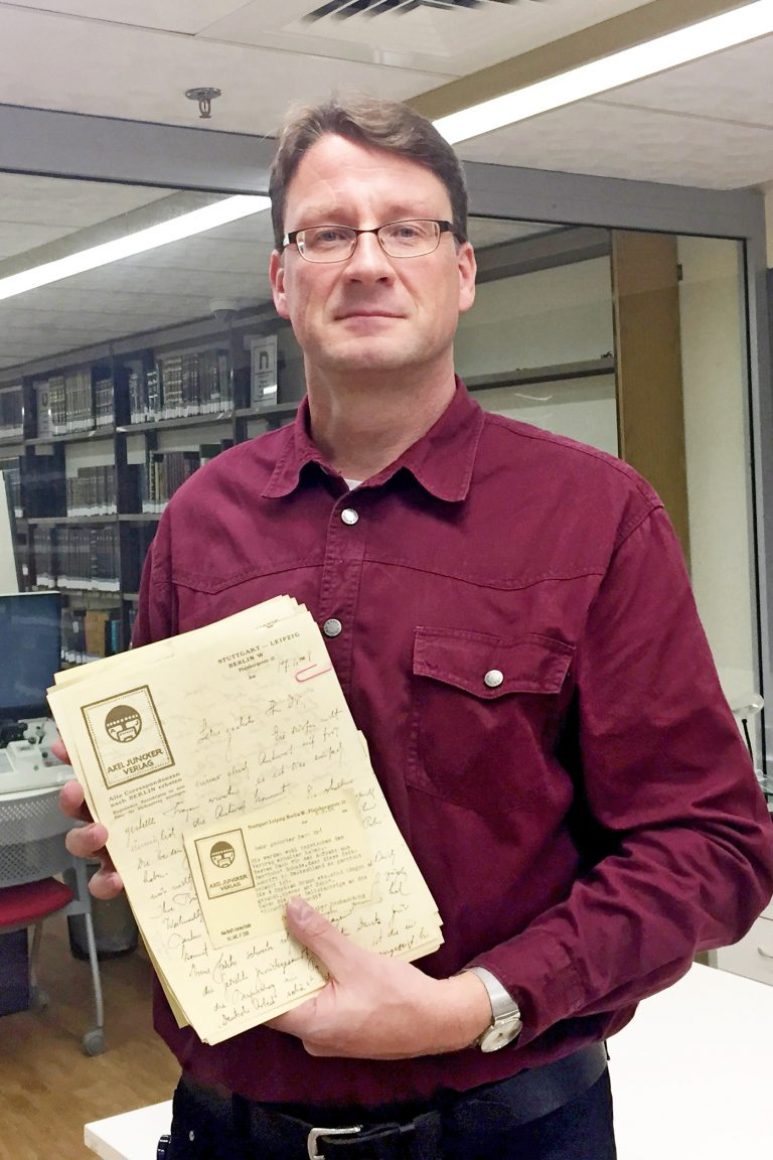

Es handelt sich dabei um ein Bündel von Manuskripten und Briefen, die wir aus einem Banksafe in Zürich geholt haben. Das ist wahrscheinlich die letzte bekannte Gruppe von Materialien aus dem Nachlass von Max Brod, worunter auch Handschriften von Franz Kafka sind. Unter den Dingen, die dort zu finden sind, waren auch einige unbekannte Sachen, wie zum Beispiel ein Heft mit skizzenhaften Zeichnungen Franz Kafkas. Das haben mir Fachleute bestätigt. Außerdem gab es ein Notizheft mit einigen literarischen Entwürfen sowie eine Reihe von Hebräisch-Sprachübungen, die zeigen, dass Franz Kafka bereits 1922 ein sprachliches Niveau erreicht hat, das ihn befähigte, nicht nur einzelne Wörter, sondern schon kleine Texte zu schreiben.

Heute wäre das vielleicht ein B1-Niveau?

Das kann man schon so sagen, denn der Ausdruck war gar nicht so schlecht – sogar mit Humor. Das weist ja schon auf eine gewisse Fertigkeit hin, wenn man in der Lage ist, in einer Fremdsprache Humor zu transportieren.

Worüber hat Franz Kafka geschrieben?

Offenbar geht es um ein Thema, das Kafka in einer palästinischen Zeitung gelesen haben könnte, die ihm vielleicht seine Lehrerin mitgebracht hatte – nämlich einen Streik der Jerusalemer Lehrer im November 1922. Entweder hat Kafka diesen Text aus der Zeitung abgeschrieben – das scheint mir allerdings etwas banal –, oder er hat die Aufgabe bekommen, nach der Lektüre der Zeitung das Gelesene in eigenen Worten zusammenzufassen. Das wäre plausibler. Denn er bezieht sich darauf, warum gestreikt wurde, welche Rolle die Gewerkschaft dabei gespielt hat und wie der Streik beendet wurde. Das geht schon über das Niveau von Vokabellisten hinaus, die wir allerdings auch von ihm kennen.

Welche Bedeutung haben diese Dokumente für das Gesamtwerk?

Vielleicht sind es nicht die zentralen Dinge, die Kafka geschrieben und verfasst hat. Dennoch sind sie natürlich interessant, um eher unbekanntere Facetten seines Lebens zu beleuchten. Gerade die Frage seiner Hebräischstudien ist in der Forschung bislang immer etwas unberücksichtigt geblieben – überraschenderweise, wie ich finde.

Weswegen könnte dieser Aspekt bislang eher nicht so interessant gewesen sein?

Eventuell hängt es damit zusammen, dass man versucht hat, aus Kafka einen »deutschen Schriftsteller« zu machen. Dass er sich als Erwachsener so intensiv mit Hebräisch befasst hat, einer Sprache, die vor 100 Jahren auch eine politische Bedeutung hatte, passte vielleicht nicht so in das Bild. Denn in den 20er-Jahren Hebräisch zu lernen, bedeutete auch, in den Kreis von Personen zu gelangen, die als Zionisten bezeichnet wurden.

Bestandteil der Dokumente waren auch drei Entwürfe von »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande«. Was kann man aus diesen Versionen über die Arbeitsweise Franz Kafkas rückschließen?

Vorausschicken muss man, dass das keine unbekannten Texte sind. Max Brod hat sie bereits in den 50er-Jahren veröffentlicht. Obwohl es sich hier um Fragmente der drei Versionen handelt, kann man nicht davon ausgehen, dass etwas fehlt. Wie so häufig hat Kafka den Schreibprozess einfach abgebrochen, wenn er spürte, dass er nicht weiterkam. Es sind Skizzen, die recht früh in seinem Werk einzuordnen sind – zwischen 1907 und 1909. Deutlich zu erkennen ist, dass Franz Kafka sein Schriftbild geändert hat. Die erste und längste Version der »Hochzeitsvorbereitungen« ist in der damals üblichen Kurrentschrift verfasst, während er in der zweiten und dritten Version dazu übergeht, das moderne lateinische Schriftbild zu verwenden.

War das typisch für den Autor?

Es ist kein Einzelfall, und wir kennen das von anderen Schriftstellern, die vor 100 Jahren gewirkt haben: weg von der alten und hin zur neuen Schrift, die für unsere Augen auch wesentlich leichter zu erfassen ist. Die Originalhandschrift eines Autors zu sehen, der so international berühmt ist wie Franz Kafka, ist allerdings immer faszinierend. Denn so sieht man, wie dieser Autor seine Werke zu Papier gebracht hat. In diesem Fall nämlich auf sehr kleinen Zetteln, die alle das gleiche Format haben und vorder- und rückseitig sehr eng beschrieben sind.

Bereits im Mai 2019 gingen 5000 Seiten aus dem Nachlass von Max Brod an die Nationalbibliothek. Was hat es damit auf sich?

Diese Geschichte ist etwas mysteriös, und ich möchte beinahe sagen kafkaesk. Sehr wahrscheinlich sind es Materialien, die vor etwa zehn Jahren aus einer Privatwohnung der Familie Hoffe, der Familie der Sekretärin von Max Brod, entwendet wurden und auf unbekannten Wegen nach Deutschland kamen. Dort tauchten sie 2013 zunächst im Antiquariatshandel auf und wurden dem Literaturarchiv Marbach angeboten. Kollegialerweise hat man uns darauf hingewiesen, dass sich Dinge auf dem Markt befinden, die dort nicht hingehören. Aktuell wurde das Thema wieder, als diese Dokumente im Lager eines Kunstfälscher-Rings gefunden wurden. Nach gerichtlicher Überprüfung in Deutschland stellte man fest, dass die Schriftstücke alle zweifelsfrei zum Nachlass von Max Brod gehören.

Gehört Franz Kafka irgendjemandem?

Ein Autor von der Bedeutung Franz Kafkas, der weltweit Berühmtheit erlangt hat, in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde und so viele Menschen in unterschiedlichen Kulturkreisen anspricht, dem kann man keine Nationalitätenattribute zuschreiben. Das halte ich für sehr gewagt und auch nicht weiterführend. Fakt ist, dass er in kultureller Hinsicht eine Gemengelage darstellt, die für seine Zeit wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich ist. Er war jüdischer Herkunft, lebte in Prag, in einem Staat, der seit 1919 als Nationalsprache Tschechisch hatte, schrieb literarisch auf Deutsch und verfasste Amtsbriefe teilweise auch auf Tschechisch. Kurze Zeit verbrachte er in Deutschland, hatte zunächst die österreichische, dann die tschechische Staatsangehörigkeit und hat sich 1923 nachweislich mit dem Gedanken getragen, nach Palästina auszuwandern. Das sind so viele Facetten, die zeigen, dass man immer zu kurz greifen wird, wenn man sagt, Kafka war »deutsch«, nur jüdisch oder gar israelisch. Kafka ist einfach ein internationaler Autor, der überall zu Hause ist. Das zeigt auch die Verteilung der Schriften, deren Großteil in Oxford liegt, weitere Teile im Literaturarchiv Marbach und in der Nationalbibliothek in Jerusalem.

Würden Sie für einen zentralen Ort für Kafka plädieren?

Nein, der zentrale Ort ist heutzutage virtuell. Darüber gibt es auch sehr gute Gespräche, die zwischen den Institutionen, die die Kafka-Dokumente besitzen, auf kollegialer Ebene verlaufen. Es ist illusorisch – und im digitalen Zeitalter auch völlig unnötig –, daran zu glauben, dass sich eine Institution von ihren Kafka-Materialien trennen würde. In gemeinsamer Zusammenarbeit soll dafür Sorge getragen werden, dass die Sachen zentral virtuell zusammengeführt werden, sodass die Nutzerinnen und Nutzer sich diese ganz problemlos im Internet ansehen können.

Das soll nun mit den kürzlich präsentierten Dokumenten passieren. Sie werden digitalisiert.

Absolut. Gerade bei der Digitalisierung stellen sich mehrere Probleme, die nicht nur technischer oder finanzieller Natur sind, sondern auch das Urheberrecht betreffen. Da Franz Kafkas Werk seit Mitte der 90er-Jahre urheberrechtsfrei ist, kann jeder damit tun und lassen, was er möchte. Wenn man Digitalisierungsprojekte vorantreiben will, ist das beim Handling natürlich sehr angenehm. Denn die gesamte Rechteklärung muss nicht mehr berücksichtigt werden.

Welchen Zeitrahmen haben Sie sich für die Digitalisierung gesetzt?

So schnell als möglich. In einer ersten Arbeitsphase sollen die Dokumente katalogisiert werden. Und wenn ein ordentlicher Eintrag im Online-Katalog der Nationalbibliothek existiert, dann werden diese Dokumente auch zur Digitalisierung bei uns im Haus weitergegeben. Wir können optimistisch sein, dass dies in einigen Monaten erledigt sein wird.

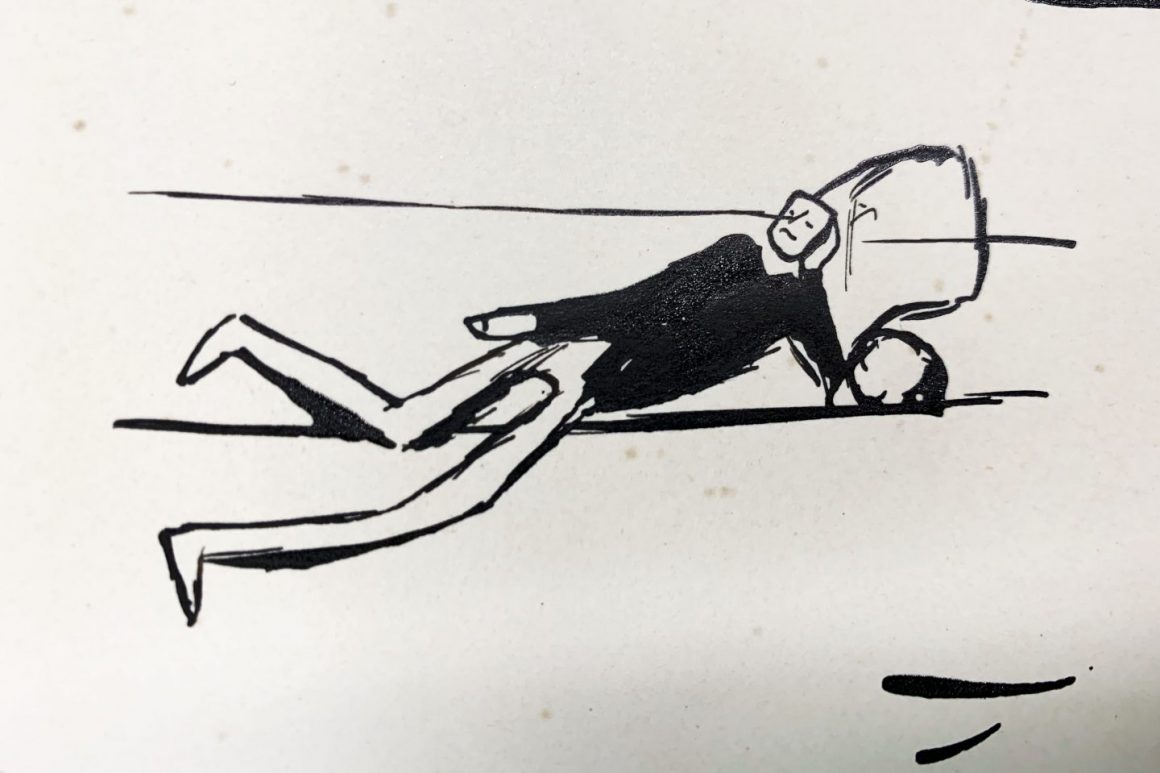

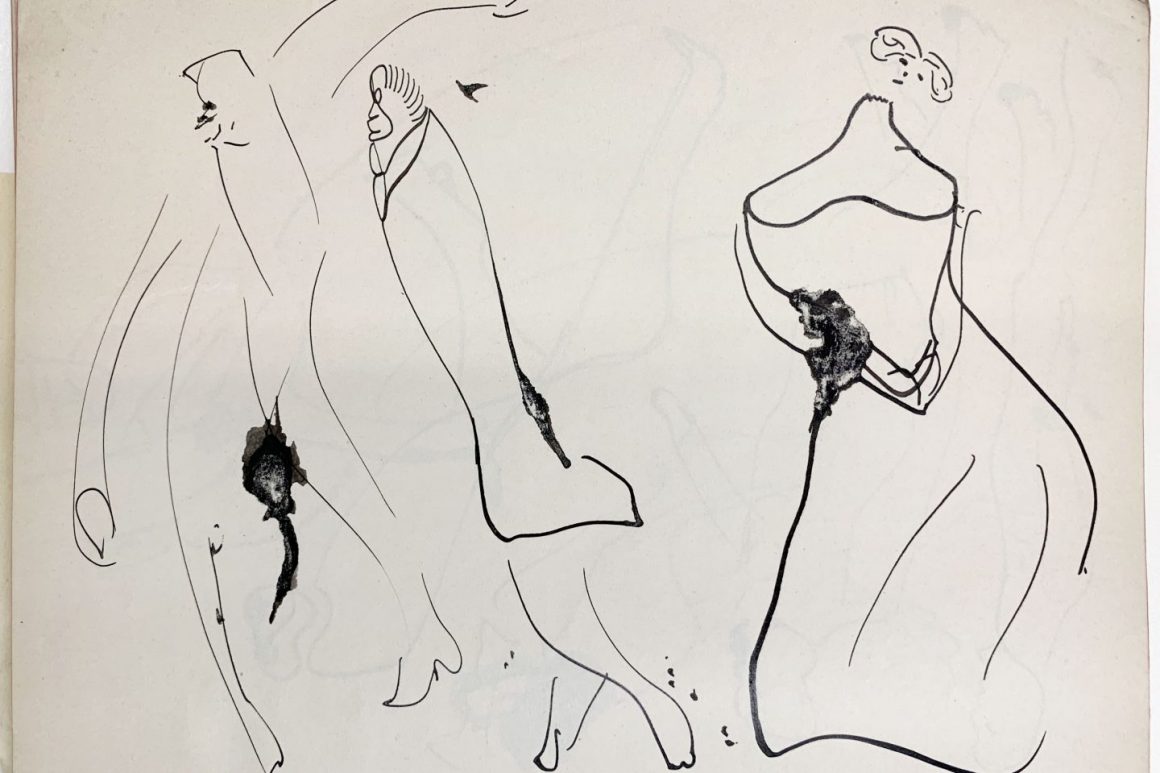

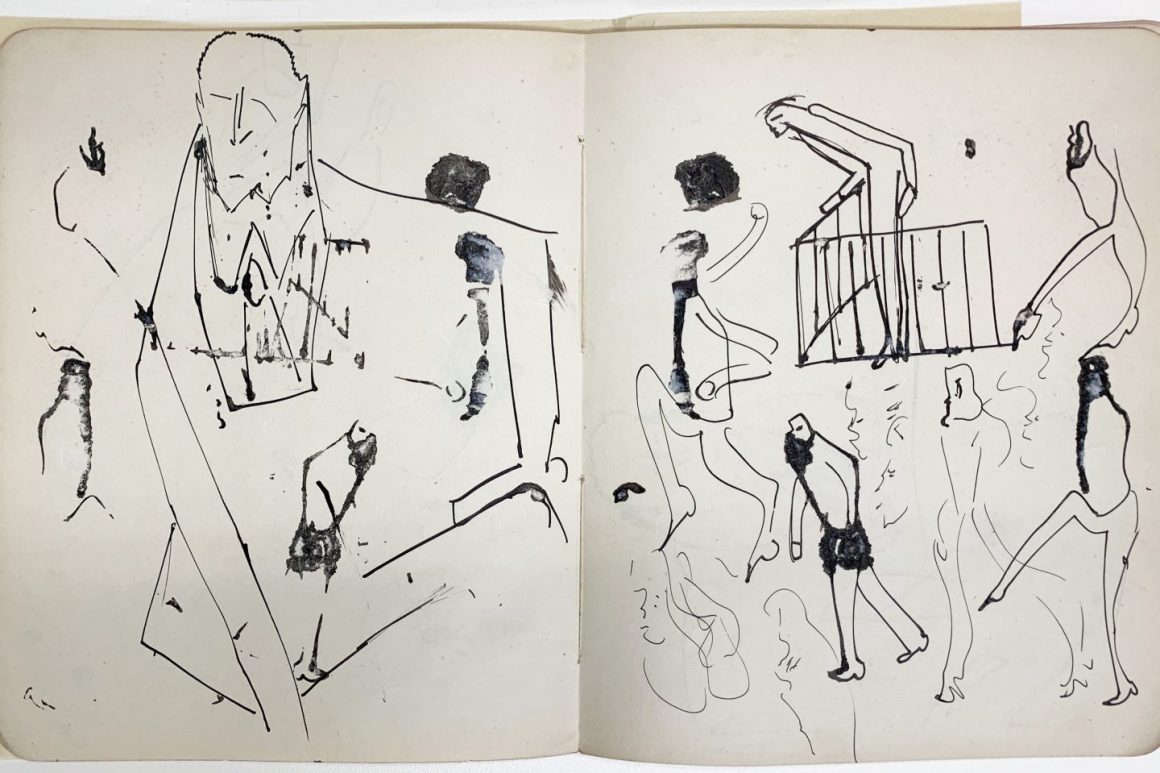

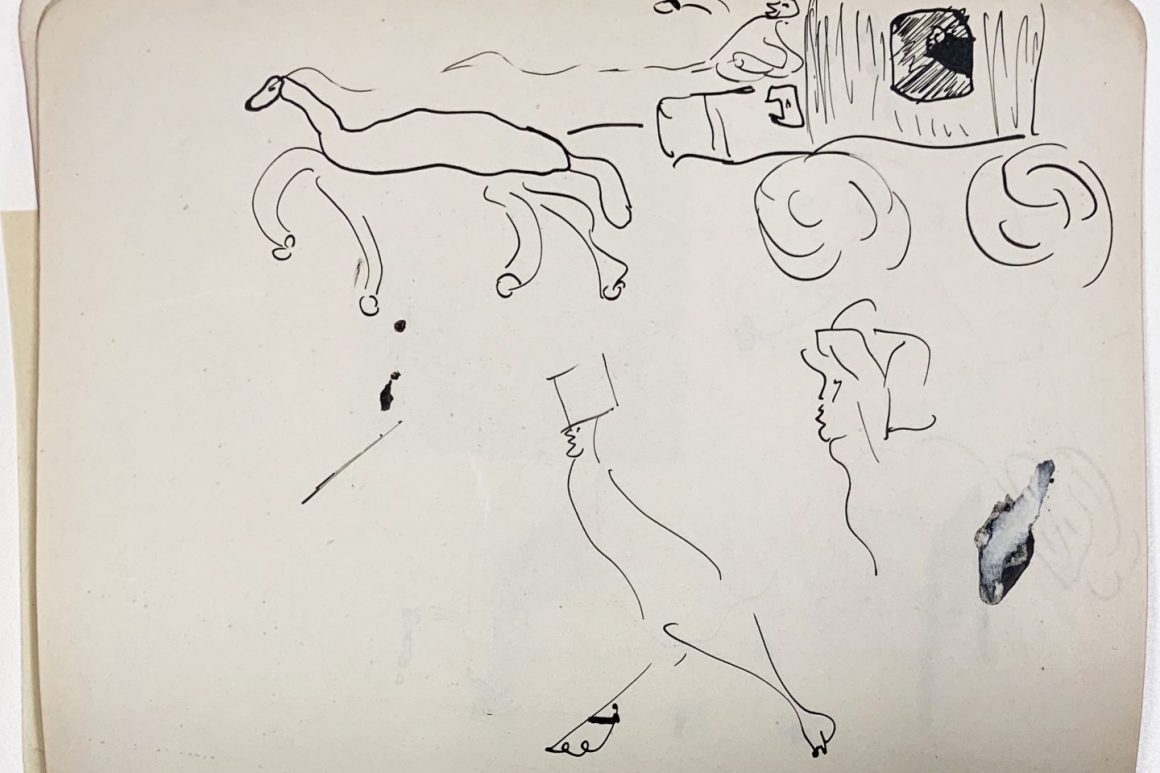

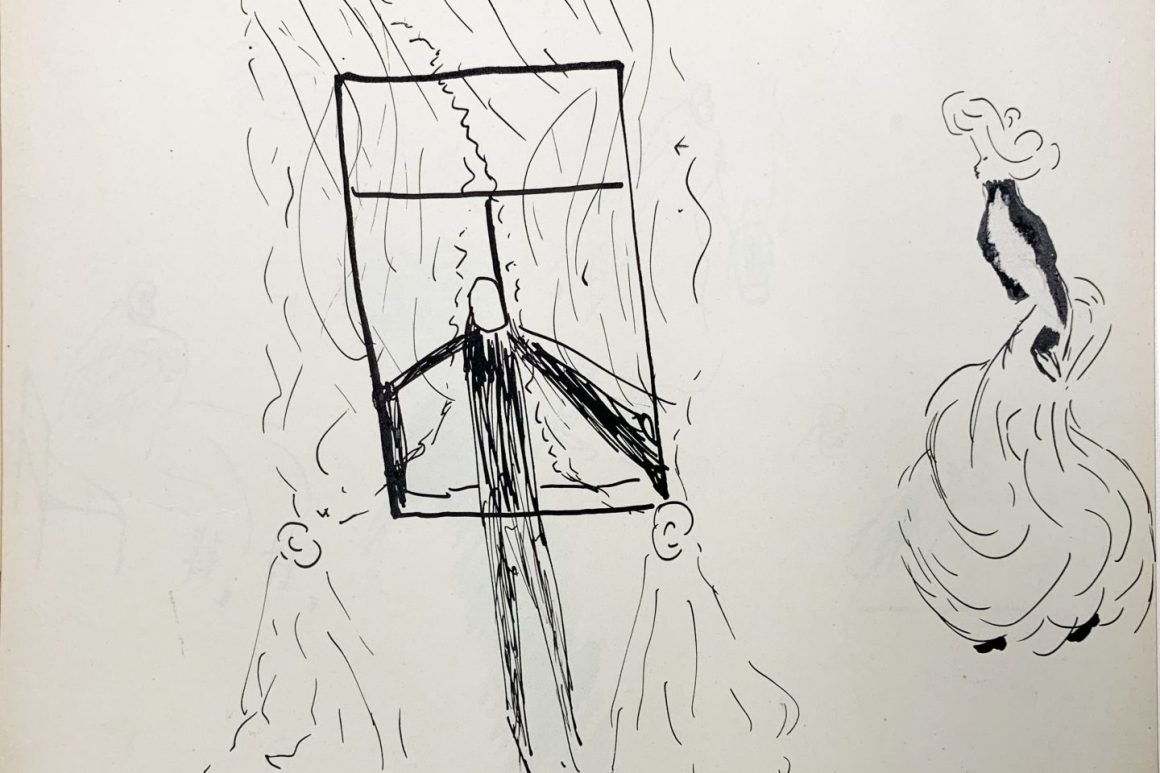

Welche Einblicke geben uns die Zeichnungen von Franz Kafka? Von Kritzeleien bis kleineren Bildern ist ja alles dabei.

Sie zeigen den Facettenreichtum des Charakters Franz Kafkas. Einige Zeichnungen drücken eine schwere Melancholie aus. Wie ein Mensch, der sich in einem Käfig bewegt. Aber dann gibt es auch recht fröhliche Figuren mit lebensbejahenden Bewegungen. Wie ein Fechter, ein laufender Mensch oder eine Kutsche mit Rädern, die sich drehen.

Welches Vorhaben in Sachen Franz Kafka verfolgt die Israelische Nationalbibliothek als Nächstes?

In fünf Jahren haben wir ein Jubiläum: den 100. Todestag von Franz Kafka. Da wir dann sehr wahrscheinlich schon in unserem neuen Gebäude in Jerusalem residieren werden, können wir auf ganz anderer Ebene permanente und Wechselausstellungen realisieren. Da wird bestimmt noch einiges passieren.

Mit dem Chefarchivar der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem sprach Katrin Richter.