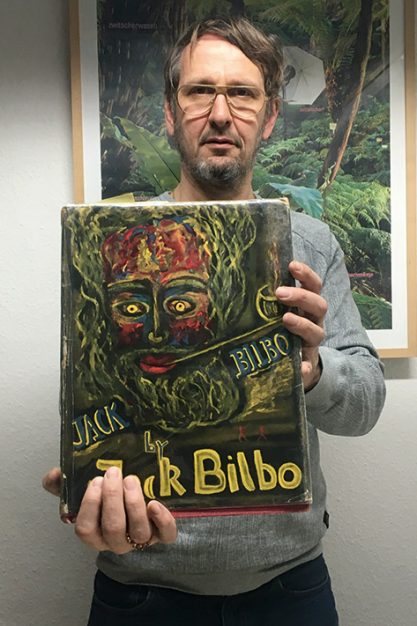

In dem kleinen mallorquinischen Dorf Cala Ratjada, einem beliebten Urlaubsort deutscher Touristen, erinnern sich einige der alten Männer noch heute sehr gut an die legendäre Waikiki-Bar. Sie wurde 1934 von einem geheimnisvollen jüdischen Emigranten gegründet, der sich »Jack Bilbo« nannte.

Der kräftige junge Mann, als Hugo Baruch in Berlin geboren, brachte als erster Ausländer einen Hauch von weltstädtischer Unterhaltungskultur in das damals noch verschlafene Fischerdorf. In seiner WaikikiBar feierten deutsche Emigranten und amerikanische Touristen zu Grammofon-Musik die Nächte durch. Und im Morgengrauen, wenn die mallorquinischen Fischer verschlafen ihre Boote zu Wasser ließen, sprangen die letzten Gäste der Bar sturzbetrunken vom Trampolin hinein ins Mittelmeer.

al capone Drei Jahre zuvor war Bilbos Bericht über seinen Job als Leibwächter Al Capones erschienen. Das Buch war in zahlreiche Sprachen übersetzt worden und hatte seinen Verfasser einigermaßen wohlhabend und sehr berühmt gemacht. Natürlich hatte Jack Bilbo niemals wirklich im Dienst Al Capones gestanden.

Aber seinen Zeitgenossen fiel es nicht schwer, der Räuberpistole Bilbos Glauben zu schenken. Hugo Baruch liebte nun einmal gute Geschichten. Und eine Geschichte war erst dann wirklich gut, wenn Jack Bilbo in ihrem Mittelpunkt stand: als Held, Erretter schöner Frauen und spanischer Kinder, Freund und Kollege Picassos und Schachpartner Trotzkis.

Doch welches Seemannsgarn »Käpt’n Bilbo« auch spann, sei es in der Waikiki-Bar in Cala Ratjada oder Anfang der 60er-Jahre in seiner »Hafenspelunke« am Kurfürstendamm, einen Kern unglaublicher Wahrheit enthielten seine Geschichten oft. Zwar handelte es sich bei Bilbo keineswegs, auch wenn er dies mitunter andeutete, um den sagenumwobenen Schriftsteller B. Traven, doch ist immerhin belegt, dass der »Käpt’n« 1935 im katalanischen Sitges mit seinem Freund Max Schmeling trainierte.

Und es steht außer Frage, dass Jack Bilbo mit der Waffe in der Hand in den Reihen der Anarchisten auf den Barrikaden Barcelonas gegen die Faschisten kämpfte. Ebenfalls ist belegt, dass es kein Geringerer als Bilbo war, der im Auftrag der Republikaner zahllose Touristen aus Katalonien evakuierte.

London Tatsächlich wurde Bilbo im Londoner Exil auch zu einem gefeierten Maler, einem Verfechter der Moderne. Hugo Baruch schuf im Laufe seines Lebens, wie es der Schriftsteller und Bilbo-Forscher Ludwig Lugmeier ausdrückt, die »Kunstfigur Jack Bilbo«. Baruch, so erzählt Lugmeier, »hat einfach viele Taten erfunden, Taten die er gerne vollbracht hätte. Nach seiner Überzeugung zählte nicht, wer du bist, sondern, wer du sein möchtest und als wer du gerne gesehen werden möchtest« – eine sehr moderne Art künstlerischer Selbstvermarktung.

Für Bilbo war es auch eine Art seelische Selbsterrettung: Denn wie oft war er im Laufe seines Lebens weniger strahlender Sieger als vielmehr Verlierer gewesen. Die Nazis hatten ihn 1932 in Berlin halbtot geschlagen und ihm dabei innere Verletzungen zugefügt, an denen er noch Jahrzehnte leiden sollte. Auch in Barcelona hatte Bilbo auf der Seite der Verlierer gestanden.

In England, dem Herkunftsland seiner Mutter, hatte man ihn sogar zeitweise interniert. Und wie viele Menschen Bilbo auch vermeintlich oder tatsächlich vor den Nazis rettete, seine eigene Mutter hatte er nicht retten können, und sein Vater hatte sich im spanischen Exil das Leben genommen. Nirgendwo hat »Käpt’n Bilbo« die ersehnte Paradiesinsel gefunden, wo er dauerhaft hätte sesshaft werden können. Und so erschuf er sich eine Welt, die sich immer schneller um die Bilbo-Achse drehte.

Selbsterforschung Jack Bilbo rettete sich nicht nur in seine zahllosen Geschichten, sondern vor allem in die Malerei, die für ihn eine Art rauschhafter Selbsterforschung wurde. Als er 1941 die Modern Art Gallery in London gegründet hatte, da begriff er diese Arbeit durchaus als seine Art des »Kriegsdienstes«, als »Beitrag zur Verteidigung gegen die Barbarei«. Und ganz nebenbei hat der Galerist Bilbo emigrierten Künstlern wie Kurt Schwitters die Möglichkeit gegeben, ihre Werke auszustellen.

In Deutschland konnte Bilbo erst 1963, in der West-Berliner Galerie Springer, seine Werke ausstellen. Ansonsten saß er während seiner letzten Lebensjahre als Pfeife rauchendes Gesamtkunstwerk in seiner »Hafenspelunke« und empfing dort Gäste aus aller Welt. Henry Miller war geradezu hingerissen und bezaubert von dem vermeintlich gestrandeten Seebären, der »überlebensgroß, gewaltig und bärtig« an der Bar stand. Männer wie Bilbo, so philosophierte Miller, »haben eine strenge Vorstellung von Recht und Unrecht, aber sie treffen ihre Entscheidungen auf einer anderen Ebene als der Kleinbürger. Sie sind näher zu Gott, sagen wir es gerade heraus.«

Als Jack Bilbo im Dezember 1967 in Berlin starb, war er in seiner Heimatstadt längst zur Legende geworden. Und so ließ es sich der Bezirksbürgermeister von Berlin-Schöneberg nicht nehmen, die Grabrede auf seinen Ehrenbürger zu halten. Wer Hugo Baruch und Jack Bilbo kennenlernen möchte, kann jetzt im Atelier Liebermann damit beginnen, wo ab vergangener Woche im Rahmen einer großen Werkschau der Bilder, Zeichnungen und Collagen Daniel Richters eine einzigartige Auswahl der Gemälde des »Käpt’n« zu bestaunen ist.

Dass Daniel Richter sich dazu entschieden hat, eine Auswahl von Bilbos Werken nach Berlin zu bringen, liegt bestimmt nicht nur an dessen verblüffend moderner Art der Selbstvermarktung durch Selbsterfindung: Bilbos Bilder strahlen eine naiv-urwüchsige Kraft aus, die keine Kunsthochschule lehren, sondern nur das Leben hervorbringen kann. Und dies auch dann, wenn es teilweise ein nur eingebildetes Leben war.

»Daniel Richter/Jack Bilbo im Atelier Liebermann«. 28. April bis 18. Mai in der Stiftung Brandenburger Tor, Berlin