Sie kamen aus allen Teilen der Welt, vor allem aber aus dem östlichen Europa: Um 1900 übte Paris als Kunstmetropole einen Sog auf Künstlerinnen und Künstler auf dem Weg in die Moderne aus.

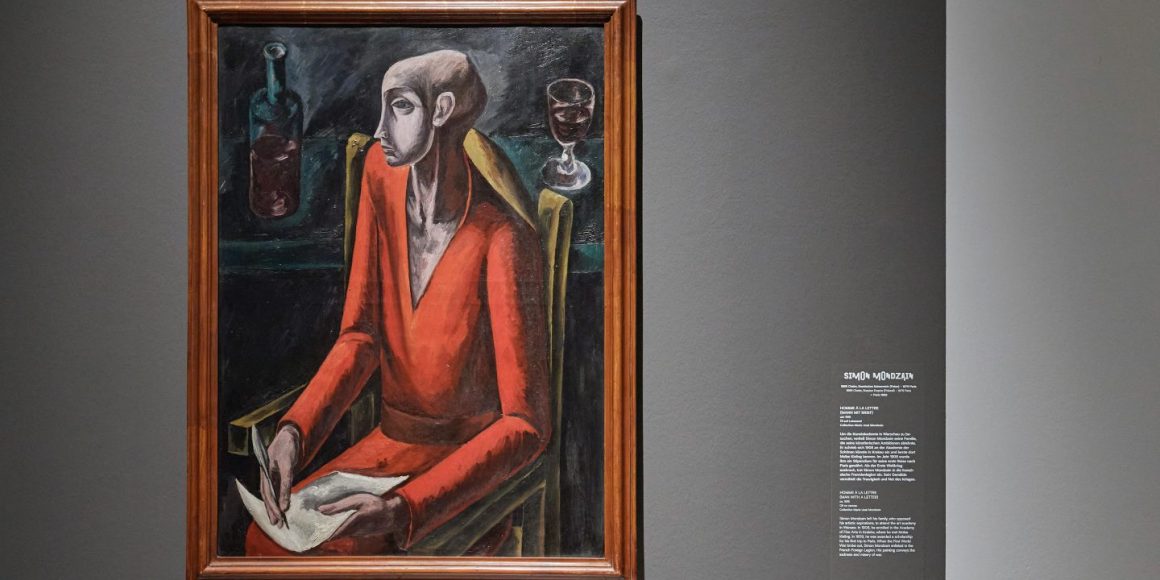

Insbesondere jüdische Künstler aus Mittel- und Osteuropa, die vor dem Ersten Weltkrieg an die Seine wechselten, genossen das Klima kreativer Freiheit und zählten bald zur Avantgarde der Moderne, die sich unter dem Begriff »École de Paris« (Pariser Schule) sammelte.

Ihnen widmet das Jüdische Museum Berlin erstmals in Deutschland eine Ausstellung unter dem Titel »Paris Magnétique. 1905-1940«. »Die jüdische Perspektive ist prägend gewesen für die Entwicklung der Moderne«, betont die Direktorin des Jüdischen Museums Berlin, Hetty

Berg: »Wir zeigen nicht nur die Kunst, sondern weisen auch auf die Herkunft der Künstler hin und zeigen das Umfeld, die Netzwerke, die sich in Paris bildeten, und wie diese Migranten die Kunstszene mitbestimmten.«

Diversität Zu sehen sind rund 120 Arbeiten, unter anderem von Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Sonia Delaunay und Chana Orloff. »Uns kam es darauf an, zu zeigen, dass die europäische Moderne maßgeblich geprägt wurde durch Diversität und Migration«, sagt Ausstellungskuratorin Shelley Harten.

Die Schau, eine Übernahme des Pariser Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, illustriert in zehn Kapiteln mit Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen sowie zahlreichen Zeitdokumenten die jüdisch-europäische Vielfalt in der Kunstmetropole Paris bis zu ihrem abrupten Ende mit der Besatzung der französischen Hauptstadt durch die deutsche Wehrmacht 1940.

Geprägt wurde der Begriff »Pariser Schule« 1925 vom Kunstkritiker André Warnod, wie die Pariser Kuratorin, Pascale Samuel, erklärt. Er bezeichne keine Stilrichtung, sondern unterstreiche die kosmopolitische Ausrichtung der migrantisch geprägten Kunstszene.

Kontakte Den Auftakt der Ausstellung bildet die farbintensive Stadtansicht »Blick auf den Pont Marie«, mit der Rudolf Levy 1910 seine neue Wahlheimat einfing. Er gehörte mit Walter Bondy zu den ersten deutschsprachigen Künstlern, die nach Paris wechselten und hier neue Kontakte knüpften.

Zu den beliebten Treffpunkten zählte das »Café du Dome«, wo sich Neuankömmlinge sammelten, die später als »Domiers« bezeichnet wurden.

Dazu gehörte auch Sonia Delaunay, die in Deutschland studiert hatte.

Das von ihr gezeigte Frauenporträt »Philomène« von 1907 verweist auf ihre ukrainische Herkunft, während spätere Farbfeldexperimente den Austausch mit den Pariser Kollegen, wie ihrem späteren Mann Robert Delaunay, belegen.

Dialog Einen spannenden Dialog zwischen Malerei und Skulptur zeigt die Gegenüberstellung von Arbeiten der heute wenig bekannten Bildhauerin Chana Orloff mit Porträts von Amedeo Modigliani, mit dem sie befreundet war.

Seit 1900 entwickelte sich am Montparnasse das neue Kunstzentrum von Paris. Für die Migranten war der Atelierkomplex »La Ruche« (der

Bienenstock) Lebens- und Arbeitsort. Dessen Rotunde, ein Entwurf von Gustave Eiffel, bot preisgünstige Ateliers, deren Bescheidenheit ein

1911 von Marc Chagall gemaltes Bild vermittelt.

Jüdische Themen waren nicht der Hauptfokus, doch sie spielten immer wieder eine Rolle, erläutert Kuratorin Shelley Harten. Ab den 1920er Jahren, als in Folge des Ersten Weltkriegs und der Pogrome in Osteuropa der Zustrom jüdischer Migranten zunahm, entwickelte sich unter den Vertretern der »Pariser Schule« ein neues Bewusstsein für das Jüdische in der Kunst.

In den 1930er Jahren trübte der aufkommende Faschismus und die Vorahnung des Zweiten Weltkriegs die künstlerische Atmosphäre in Paris. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht ein Mosaik von Otto Freundlich, eine Hommage an die Vielfarbigkeit der Völker. Eine Petition zur Unterstützung des diffamierten Künstlers unterzeichneten namhafte Kollegen wie Pablo Picasso und Sammler, darunter die Guggenheims.

Mit der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht 1940 endet die Blütezeit der Moderne in Paris. Viele Künstler der »Pariser Schule«, darunter auch Otto Freundlich, wurden später im Konzentrationslager ermordet.

Die Ausstellung »Paris Magnétique. 1905-1940« im Altbau des Jüdischen Museum ist vom 25. Januar bis 1. Mai täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.