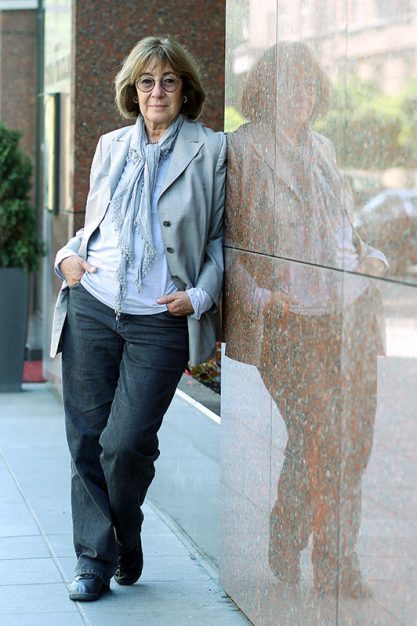

»Ich bin die, die ich bin«, hat Jeanine Meerapfel jetzt gesagt, mit allgemeinen Kategorien könne sie »nicht viel anfangen«. Eine Warmherzigkeit geht von dieser Frau aus, ein Strahlen und große Anmut. Ihre gewinnende Art wird ihr nutzen in den nächsten Jahren. Aber man sollte sich nicht täuschen: Meerapfel, die jetzt zur neuen Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin gewählt wurde, ist eine engagierte Künstlerin, sie weiß, was sie will, und sie lässt sich nicht so leicht von ihrem Weg abbringen.

Wer in seiner Jugend mit Nazi-Emigranten zu tun hatte, später mit Latino-Diktatoren, und wer die Revolte um 1967/68 von der ersten bis zur letzten Stunde miterlebt hat, den dürften die Kulturfunktionäre und Lobbyisten der Berliner Republik nur maßvoll beeindrucken. Meerapfel, 1943 in Buenos Aires geboren, hat viel erlebt.

Tabu Als Tochter jüdischer deutsch-französischer Einwanderer wuchs sie in unmittelbarer Nachbarschaft mit Ex-Nazi-Emigranten auf, die nach 1945 geflohen waren. Eine ihrer besten Freundinnen stammte aus einer solchen Familie. »Unter den Eltern war eine große Distanz, wir Kinder waren eher von der gegenseitigen Fremdheit fasziniert. Es war schon sehr merkwürdig, dass wir Kinder nichts erfuhren. Ich habe erst 1979, als ich meinen ersten Spielfilm machen wollte, meinen Vater gefragt: Was war denn in Deutschland? Wie seid ihr rausgekommen? Die haben ja nie darüber geredet.«

Die Regisseurin hat derlei Erfahrungen später in ihren Filmen beschrieben, auch ihre Liebe zu jenen deutschen Männern, »die sich selbst schlecht behandelten, um irgendeine Schuld abzutragen«, zuletzt 2012 in dem sehr autobiografischen Werk Der deutsche Freund.

Darin erzählt sie indirekt auch davon, wie sie 1964 voller Neugier auf die Heimat ihres Vaters nach Deutschland kam, und in Ulm bei Alexander Kluge und Edgar Reitz das Filmhandwerk lernte. Auch im übrigen Deutschland kam Meerapfel viel herum, lehrte in Köln, drehte unter anderem in Frankfurt und wohnt heute in Berlin. Ihr Heimatland besucht sie regelmäßig, »das geliebte, gehasste, erinnerte, vergessene Argentinien«.

politisch Jüdin, Frau, Argentinierin, Filmemacherin – derartige Zuschreibungen gefallen Meerapfel nicht sonderlich. Ihr ganzes Werk handelt von Grenzüberschreitungen, davon, dass man nirgends ganz zu Hause ist. Es sind Filme voll politischer und poetischer Kraft, die keine Wahrheiten verkünden, sondern fragen: La Amiga über verschwundene Kinder und das Exil, Desembarcos über Menschen, die verschleppt, gefoltert und ermordet wurden sowie die Frage, wie die Gesellschaft damit umgeht.

Ihr Film Amigomio spielt auf dem ganzen Kontinent – eine moderne Candide-Story. Ihr vermutlich bester Film ist Annas Sommer aus dem Jahr 2002 – eine ambitionierte Familienchronik, in der Zeit- und Handlungsebenen sich überlagern und zu einem poetischen Essay über die Macht der Erinnerung verschmelzen.

Meerapfel macht engagierte Kunst, sie hat Niveau und einen guten Instinkt. Sie ist Feministin, aber keine Quotenfrau. Sie wird ihre Chance nutzen, jetzt auch die Gleichstellung der Frau neu zu definieren und Feminines jenseits von Quotierungsfragen zum Thema zu machen. Fürs Kino ist ihre Wahl ohnehin ein ungemein wichtiges Zeichen: Die Akademie der Künste in Berlin hat erstmals in ihrer Geschichte eine Filmemacherin an die Spitze geholt und wertet so das Kino auf, gibt ihm eine vernehmbare Stimme.

Und wenn die Akademie jetzt auch noch etwas argentinischer wird, kann ihr das ebenfalls nur nützen. Dass sie nun weiblicher und jüdischer ist sowieso.