Nach der Documenta gibt es jetzt schon wieder eine Debatte, in der Kulturstaatsministerin Claudia Roth höllisch aufpassen muss, was sie sagt. Und diesmal ist sie auch noch befangen: Ihre erste Liebe sei Winnetou gewesen, gestand die Grünen-Politikerin vor Jahren in einem Interview.

Als sie im dritten Band der »Winnetou«-Trilogie seinen dramatischen Tod nachgelesen habe, sei sie »regelrecht krank« geworden. »Ich habe das ganze Bett nass geweint.«

In der derzeitigen Diskussion hat sich Roth noch nicht zu Wort gemeldet, aber dafür zum Beispiel Sigmar Gabriel. »Als Kind habe ich Karl Mays Bücher geliebt, besonders #Winnetou«, twitterte der ehemalige SPD-Chef und Bundesaußenminister. Zum Rassisten habe ihn das nicht gemacht. »Und deshalb bleibt Winnetou im Bücherregal für meine Kinder. Und den Film schauen wir uns auch an.«

Anderswo in den sozialen Netzwerken ist der Ton noch ein wenig rauer. Die Kontrahenten beschimpfen sich gegenseitig als Rassisten und »woke« Winnetou-Killer. Das Karl-May-Museum in Radebeul sprach von einer »Winnetou-Cancellation«. Dem einen oder anderen würde man mit Karl May gerne zurufen wollen: »Das Bleichgesicht hüte seine Zunge!«

Dabei ging es doch eigentlich nur um einen Kinderfilm mit dem unschuldigen Namen »Der junge Häuptling Winnetou«. Begleitend dazu wollte die Firma Ravensburger zwei Bücher auf den Markt bringen, zog diese dann aber zurück, als ihr klar wurde, »dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben«. Seitdem steht der Vorwurf der kulturellen Aneignung im Raum. Und schlimmer noch: der des Rassismus.

Unter kultureller Aneignung versteht man die Übernahme von Ausdrucksformen aus einer anderen Kultur, meist der einer Minderheit. Carmen Kwasny, die Vorsitzende der »Native American Association of Germany«, kritisiert in einem Interview im Deutschlandfunk Kultur, dass »Der junge Häuptling Winnetou« zahlreiche Klischees transportiere, zum Beispiel bei den Requisiten mit Tierschädeln und Federn.

»Bei uns sieht man immer nur Tipis, Lederkleidung, Federschmuck und dieses fürchterliche Indianergeheul«, beklagt sie. »Jedesmal aufs Neue: »Woowoowoowoo!« Uns sind da Dinge passiert, dass wir Gäste hatten aus den Vereinigten Staaten, und die hatten ihre Tracht an, und Erwachsene sind an uns vorbeigelaufen mit: »Woowoowoowoo!« Das Geräusch gibt es gar nicht.«

Dass die amerikanischen Ureinwohner bei Karl May alles andere als realistisch dargestellt werden, ist unstrittig.

Dass die amerikanischen Ureinwohner bei Karl May alles andere als realistisch dargestellt werden, ist unstrittig. Das geht schon bei Winnetou selbst los: Von der Beschreibung her würde man ihn bei den bisonjagenden Sioux in den Weiten der nordamerikanischen Prärie verorten. Doch bekanntlich ist er der Häuptling der Apachen. Die aber lebten in einer ganz anderen Klimazone an der Grenze zu Mexiko.

Nun war Karl May allerdings kein Wissenschaftler, sondern ein Romanschriftsteller. Seine größte Gabe war seine Fantasie. Als einer der ersten erfand er sich als Kunstfigur neu, schuf ein mediales Ich - den mythischen Old Shatterhand, der immer wieder in den Wilden Westen reist, um dort mit seinem Blutsbruder Winnetou Abenteuer zu bestehen.

Das Publikum hing an seinen Lippen, wenn er erzählte, wie er dort neulich wieder 35.000 indianische Krieger befehligt habe - »Kriecher«, wie er als echter Sachse wohl gesagt haben dürfte. Seine Bücher waren vielleicht weniger ein Abbild Amerikas als ein Spiegel deutscher Sehnsüchte im Zeitalter der Eisenbahnen und Dampfschiffe.

»Kritik kann man an Karl May ausüben. Doch die, die diese Kritik üben, müssen diese Bücher und den Film aushalten.«

Man kann Karl May also durchaus vorwerfen, dass er Halbwahrheiten über fremde Völker verbreitete, um selbst groß rauszukommen. Aber ist das im Ergebnis so schlimm? Kultur sei letztlich immer kulturelle Aneignung, »und zwar bestimmt nie auf der Ebene der Wirklichkeit, die es ja so sowieso kaum gibt, sondern immer im Sinne der Stilisierung, der Verformung«, kommentiert der Literaturkritiker Ijoma Mangold im Micky-Beisenherz-Podcast »Apokalypse & Filterkaffee«. »Und dann kann man als nächstes diese Klischees wieder in Frage stellen.«

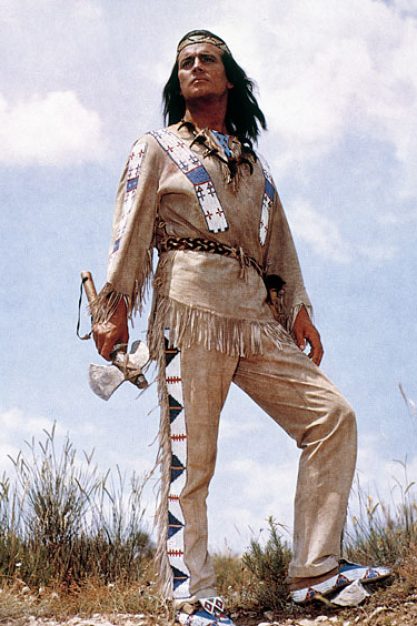

Als Folge von Mays märchenhaftem Erfolg - die Gesamtauflage wird heute auf 200 Millionen geschätzt - wurden die amerikanischen Ureinwohner in kaum einem anderen Land der Welt so verehrt wie in Deutschland. Der Held ganzer Generationen von Lesern - und Leserinnen - war kein Biodeutscher, sondern der Mann im cremefarbenen Fransenanzug, ein Ausländer von ganz weit weg. Das Land der Indianer war für den Durchschnittsdeutschen des Wilhelminischen Kaiserreichs fast so fern wie für heutige Medienkonsumenten die »endlosen Weiten« des Star-Trek-Universums.

»Man muss sich doch auch anschauen: Was sind die Werte, die in Karl Mays Büchern vermittelt werden?«, meint Michael Petzel, Geschäftsführer des Karl-May-Archivs in Göttingen. »Das sind Freundschaft, Gerechtigkeit, auch Widerstand gegen Unterdrückung. Friedensliebe. Ich habe oft genug mit Menschen fortgeschrittenen Alters gesprochen, die mir gesagt haben: »Karl May hat mir nicht nur ein riesiges emotionales Erlebnis vermittelt, indem ich durch ihn in eine andere Welt eingetaucht bin, sondern er hat mir ein moralisches Gerüst gegeben, das mich mein ganzes Leben begleitet hat.« Das hat mich immer schwer beeindruckt.«

Ebenso sieht es Hella Brice, die Witwe des legendären französischen Winnetou-Darstellers Pierre Brice (1929-2015). »Wäre Karl May rassistisch gewesen, hätte er Winnetou und Old Shatterhand wohl kaum Blutsbrüderschaft schließen und Seite an Seite für das Gute kämpfen lassen«, teilt die 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. Pierres Wunsch sei es immer gewesen, den Menschen die Kultur der Indianer näher zu bringen.

Edel sei der Apache, hilfreich und gut. Doch auch ein positives Bild kann ein Stereotyp sein, das einer ganzen Bevölkerungsgruppe pauschal bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Tyrone White, ein im Rheinland lebender Indigener, wirft den Deutschen vor, dass bei ihnen nur Platz ist für die von Karl May entworfene Fantasie - die Realität werde davon komplett überlagert.

In einem interview mit dem Deutschlandfunk sagt White, die Macher von »Der junge Häuptling Winnetou« trivialisierten die Geschichte der indigenen Völker Amerikas zu Unterhaltungszwecken. »Das ermöglicht den nicht indigenen Menschen, uns weiterhin als Fantasiefiguren zu betrachten.«

Ähnlich sieht es der Ethnologe Markus Lindner: »Was hindert denn heute einen Drehbuchautor, einen Buchautor, daran, fiktionale Bücher oder Filme zu machen, bei denen sorgfältig recherchiert wird?«, fragt der Wissenschaftler im Deutschlandfunk Kultur. Das gelte ja auch für jeden Krimiautor.

Ach du lieber Manitu - wie kommt man da nur wieder raus? Der Autor Hasnain Kazim - kein Winnetou-Fan, wie er betont - empfiehlt folgende Linie: »Kritik kann man an den Büchern, an »Winnetou«, an dem Wort »Indianer«, an Karl May ausüben. Doch die, die diese Kritik üben, müssen diese Bücher und den Film aushalten.«