Herr Padura, Ihr neuer Kriminalroman »Herejes«, zu Deutsch »Ketzer«, an dem Sie aktuell arbeiten, spielt in Kubas jüdischer Gemeinschaft. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Die Idee ist schon zehn Jahre alt. Damals habe ich einen Roman über eine Gruppe von Personen zu Beginn der Revolution geschrieben. Eine dieser Personen war Jude, und schon zu dieser Zeit habe ich darüber nachgedacht, über das Judentum in Kuba und die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft auf der Insel zu schreiben. Nun ist daraus ein Kriminalroman über die Suche nach der Freiheit geworden.

Über die Suche nach Freiheit der europäischen Juden?

Ja. Der Ansatzpunkt waren die Juden, die im 16. Jahrhundert aus Spanien und Portugal nach Holland, Deutschland und in andere Länder kamen. Das hat mich interessiert, und so begann ich zu recherchieren, wie die Juden nach Amsterdam kamen, wie sie dort aufgenommen wurden, wie sie dort lebten. Amsterdam wurde zum Ausgangspunkt meines Romans.

Von Amsterdam schlagen Sie dann einen Bogen nach Havanna.

Der Roman beginnt zwar 1642 in Amsterdam, aber er reicht bis in die Gegenwart. Ich erzähle von einem jungen Juden, der in Amsterdam den großen Meister Rembrandt kennengelernt hat und versucht, ihm nachzueifern. Eines seiner Bilder kommt mit seiner Familie nach Kuba. Die Nachkommen wandern zu Beginn der 60er Jahre in die USA aus. 2008 kommt deren Sohn nach Kuba, um die Geschichte seiner Familie zu rekonstruieren und sich auf die Suche nach dem Bild zu machen.

Haben die jüdischen Gemeinden im Holland des 16. und im Kuba des 20. Jahrhunderts etwas gemein?

Juden kamen nach Kuba wie nach Holland als Flüchtlinge, als Menschen, die nach neuen Perspektiven suchten. Die Erfahrung von Verfolgung, Vertreibung und Flucht ist prägend in der jüdischen Geschichte. Wie in Holland im 16. Jahrhundert fanden die Juden zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Kuba eine Art Paradies vor. Man begegnete ihnen offen, hieß sie willkommen und ließ sie machen. Das änderte sich allerdings im Zweiten Weltkrieg, als Kuba plötzlich keine Juden aus Europa mehr aufnehmen wollte. Das traumatische Beispiel dafür war das Passagierschiff St. Louis, das 1939 mit rund 900 deutschen jüdischen Flüchtlingen im Hafen von Havanna anlegte, denen die Regierung schließlich die Einreise untersagte. Doch bis dahin waren Juden in Kuba mit offenen Armen empfangen worden.

Mit dem Sieg der kubanischen Revolution 1959 änderte sich die Lage dann.

Nach der Entscheidung Fidels, die Revolution als sozialistisch zu deklarieren, entschieden sich viele Juden zu emigrieren. Rund 90 Prozent von ihnen verließen die Insel – das Gros in Richtung Miami, im Süden Floridas. Bis heute heißen sie dort »judios cubanos-americanos«. Kuba bleibt immer noch ein wesentlicher Bezugspunkt für sie – das verlorene Paradies sozusagen.

War allein die ökonomische Wende der

Regierung in Havanna der Anlass für viele Juden, der Insel den Rücken zu kehren?

Ja, das Gros der Juden ist aus ökonomischen Gründen gegangen. Sie waren meist sehr arm in Havanna angekommen, brachten es schnell zu Wohlstand, den sie nun nicht aufgeben wollten. Mit der Revolution kam aber auch die Angst vor dem Kommunismus auf, denn in der Sowjetunion hatte es Verfolgungen von Juden auch unter der kommunistischen Führung gegeben. Das bekannteste Beispiel ist die angebliche »jüdische Ärzteverschwörung« gegen Stalin 1949. Damals wurden auch viele jüdische Intellektuelle in der Sowjetunion verfolgt und sogar ermordet.

In »Herejes« taucht ein alter Bekannter wieder auf, Inspektor Mario Conde.

Der junge Jude auf der Suche nach seiner Familiengeschichte lernt Mario Conde kennen, der mittlerweile nicht mehr Inspektor sondern Buchhändler ist. Conde sucht seinerseits eine junge Frau, ein Emo-Girl, eines jener jungen Mädchen, die sich die Haare schwarz färben, sie meist asymmetrisch tragen und schwarz gekleidet sind Dieses Emo-Girl auf der Suche nach seiner persönlichen Freiheit – eine Parallele zur Suche der jüdischen Gemeinschaft – ist verschwunden und Conde soll sie finden. Das Verschwinden des jungen Mädchens wird zunächst als unangekündigte Auswanderung gedeutet aufgrund der ökonomischen Misere. Doch dann kommt es ganz anders.

Migration ist das Thema, das »Herejes« durchzieht. Einmal die jüdische ...

Im Kontext der jüdischen Geschichte gehört die Migration schlicht dazu. Die Juden sind ein Volk in permanenter Bewegung, und das alles andere als freiwillig.

... und die kubanische.

Exil und Migration sind eine Konstante der kubanischen Geschichte der letzten 200 Jahre. In den vergangenen 50 Jahren ist die Auswanderung jedoch zu einem traumatischen Ereignis geworden, das oft auch politische und nicht nur ökonomische Gründe hat.

Was ist die Botschaft des Buchs an die kubanischen Leser?

Es ist ein Roman über das Recht, selbst zu bestimmen, wo es langgeht. Das ist ein universales Thema, kein spezifisch kubanisches, denn es geht schließlich um die individuelle Freiheit. Die Politik bleibt außen vor. Allerdings: Nicht immer sind die vermeintlich so freien Gesellschaften so frei, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Aus dieser Perspektive ist der Roman für Kubaner als auch Nichtkubaner interessant.

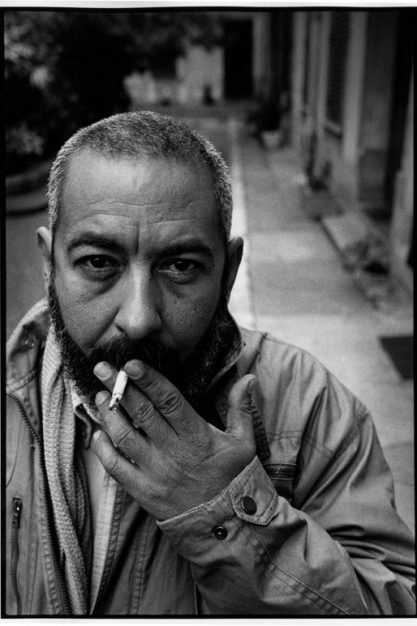

Leonardo Padura wurde 1955 in Havanna geboren. Nach dem Studium der Literaturwissenschaft arbeitete er zunächst als Journalist. 1991 erschien sein erster Krimi »Pasado perfecto« (deutsch »Ein perfektes Leben«) mit dem Ermittler Mario Conde. Es folgten bis heute acht weitere Romane. Paduras Krimis spiegeln die existenziellen Probleme der kubanischen Gesellschaft wider, die mit dem Zerfall des Ostblocks 1989 in eine bis heute andauernde Krise geriet. Für seine Bücher, die deutsch im Zürcher Unionsverlag erschienen sind, hat Leonardo Padura zahlreiche internationale Literaturauszeichnungen erhalten.