»Bar Kochba war ein Held, der keine Niederlage kennen wollte. Als der Sieg ihn verließ, da wusste er zu sterben.» Max Nordau, in Paris wirkender Arzt und Pionier des Zionismus, schrieb dies 1900 in der «Jüdischen Turn- und Sportzeitung». Nordau, der den Begriff des «Muskeljuden» prägte, war sich bewusst, dass jeder Fortschritt erkämpft werden musste: «Man gönnt uns den Raum, uns wenigstens körperlich auszuleben.»

20 Jahre später wurde die Idee umgesetzt und die mythische Figur in den Vereinsnamen eingefügt: «Jüdischer Turnverein Bar Kochba Leipzig» nannte sich der im Mai 1919 gegründete Verein. Prägende Figur war der 1893 in Krakau geborene Ludwig Lehrfreund.

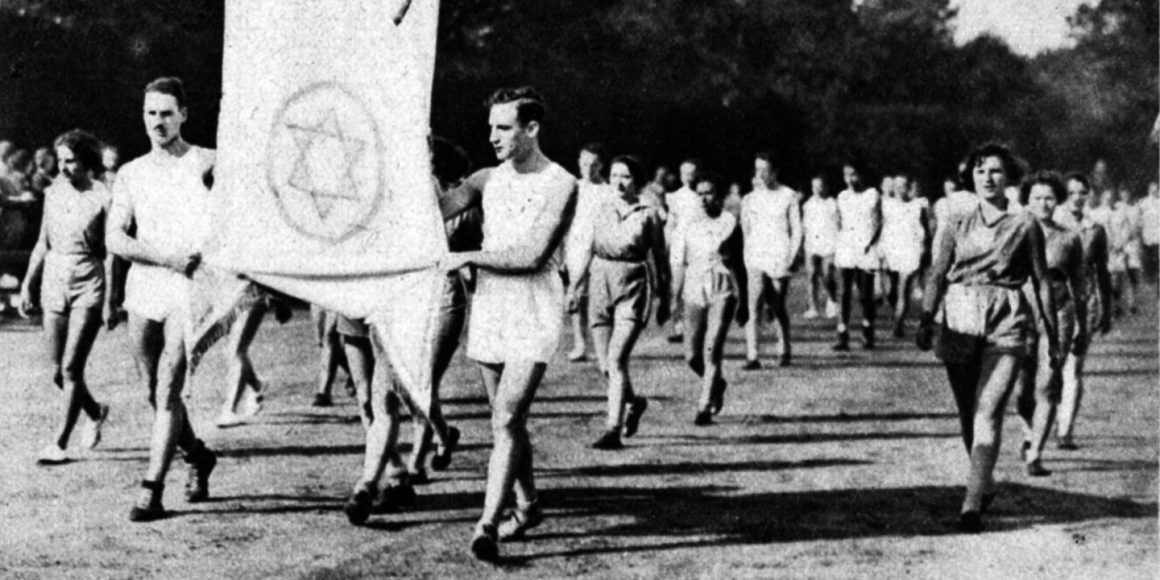

Bar Kochba Leipzig entfaltete rasch eine Breitenwirkung: 1920 versammelten sich 2500 Zuschauer bei ihrem Turnfest. «Die Leipziger Judenheit, die dem Turnen bisher noch fernstand, hatte zum ersten Male Gelegenheit, einem jüdischen Turnfest beizuwohnen», schrieb der Berliner Bar-Kochbaner Rudolf Loewy.

ERZIEHUNG Leitfaden war, im Sinne Max Nordaus, der Dreiklang: sportliche, menschliche und jüdische Erziehung. Rasch entstanden Abteilungen für Turnen, Boxen, Leichtathletik, Tennis und Schwimmen. Gespielt wurde in einem eigenen Stadion und in eigenen Turnhallen. Zeitgleich entstand in Leipzig mit dem «Sportclub Bar Kochba Leipzig» ein weiterer Bar-Kochba-Verein, Vorsitzender war Adolf Rotter, Synagogenkommissar der jüdischen Gemeinde. Begeisterung für den Zionismus, erzieherischer Impetus und die Vorbereitung Jugendlicher zur Alija war seine Orientierung.

Der Vorsitzende Ludwig Lehrfreund wurde später Chef des Maccabi-Weltverbands.

Die Wertschätzung des Fußballs war anfangs umstritten, der SK Bar Kochba öffnete sich zuerst für ihn. Seine Mitgliederzahl wuchs binnen weniger Monate von 60 auf 300. 1921 wurde ein eigenes Gelände gekauft und ein eigener Sportplatz geplant, 1922 kam dann die Einweihung. Hakoah Zürich war der erste Gast, die Leipziger gewannen 3:2. Bar Kochba wurde zum «größten jüdischen Sportverein Deutschlands», wie in der soeben erschienenen Studie Mit Sportgeist gegen die Entrechtung konstatiert wird.

Weitere Abteilungen kamen hinzu: Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Feldhandball und Wintersport. Man erwarb ein Jugend-Skihaus im Erzgebirge und gestaltete eine Zusammenarbeit mit dem tschechischen Makkabi in Form mehrerer gemeinsamer Winterlager.

Der Kulturarbeit und der politischen Bildung wurden angesichts des zunehmenden Antisemitismus eine herausragende Bedeutung beigemessen: Es kam zu regelmäßigen Veranstaltungen mit «40 bis 50 Mitgliedern» über Emanzipation, jüdische Jugendbewegung und «Die Juden in Palästina», einige wurden von Lehrfreund selbst durchgeführt. Durch den Sport sollte die Jugend zu einer «solidarischen und zionistischen Tat» erzogen werden.

HACHSCHARA Als 1932 die ersten jüdischen olympischen Spiele, die «Makkabiah», in Tel Aviv standfanden, nahmen 390 Sportler aus 27 Ländern daran teil, darunter auch Sportler aus Leipzig. Bar Kochba Leipzig beteiligte sich an Geldsammelaktionen zum Aufbau des Makkabiah-Stadions in Tel Aviv. In einem Unterstützeraufruf appellierte Lehrfreund: «Ein jeder muß helfen. Ein jeder muß mindestens einen Baustein kaufen. Baut das Stadion in Palästina.»

Als die existenzielle Bedrohung wuchs, wurden Vorbereitungen zur Alija vorangetrieben in Form einer landwirtschaftlichen Ausbildung von Jugendlichen im Rahmen der Hachschara-Projekte. Lehrfreund leitete ab 1934 Kurse zu jüdischer Geschichte, Hebräisch und Palästinakunde. «Ziel des Hechaluz in Deutschland», schrieb das Gemeindeblatt 1934, sei, «die gesamte jüdische Jugend zu arbeitenden, produktiven, jüdischen Menschen» zu machen, damit sie «die jüdische Gesellschaft in Erez Israel mit aufbauen». Lehrfreund reiste mehrfach nach Palästina, kehrte aber wieder nach Leipzig zurück.

Bedingt durch die zunehmende Repression und Ausgrenzung der Juden wuchs die Mitgliedschaft von Bar Kochba Leipzig weiter an: 1935 auf 1600. Fritz Egon Rotter, seit 1918 Mitglied im VfB Leipzig und dort Torwart, musste 1933 nach seinem erzwungenen Austritt zum BK Leipzig wechseln; 1941 wurde er im KZ Groß-Rosen ermordet.

FLUCHT Im August 1935 fanden in Leipzig die jährlichen deutschen Makkabi-Meisterschaften statt. In einem Leitartikel des Gemeindeblattes schrieb Lehrfreund: «Schwer lastet das Schicksal auf unserer jüdischen Gemeinschaft; immer größer wird der Druck, immer kleiner wird der Lebensraum.» Man wolle «Kämpfer für jüdisches Volk und jüdisches Land» werden.

Als die Nationalsozialisten 1936 wegen der Olympischen Spiele in Berlin den öffentlichen Verfolgungsdruck etwas reduzierten, versuchte Lehrfreund, die noch verbliebenen Mitglieder zu beruhigen: Obwohl ein Leichtathletik-Wettkampf auf dem Bar-Kochba-Sportplatz vorzeitig abgebrochen werden musste, bestehe «zu irgendwelcher Beunruhigung kein Anlaß». Im August 1938 fand noch einmal ein jüdisches Jugendfußballturnier statt. Im November war alles vorbei, im April 1939 wurde der Sportplatz der Gestapo übergeben. Es folgten Flucht und Vernichtung. Das weitere Schicksal konnte nur bruchstückhaft ermittelt werden.

Ludwig Lehrfreund soll in Leipzig gewarnt worden sein. Er floh nach London, wurde dort Maccabi-Weltverbandsvorsitzender. Für seine Frau Sonja und seine Tochter Mia erreichte er ein Migrations-Zertifikat für Prag. 1941 fanden sie in Tel Aviv wieder zusammen. Er wurde Vorsitzender von Maccabi Tel Aviv. Auf einem Foto sehen wir Ludwig Lehrfreund zusammen mit Staatspräsident Weizmann. Lehrfreund starb 1954 im Alter von 60 Jahren.

Yuval Rubovitch: «Mit Sportgeist gegen die Entrechtung. Die Geschichte des jüdischen Sportvereins Bar Kochba Leipzig». Unter Mitarbeit von Gerlinde Rohr. Hentrich & Hentrich, Leipzig 2020, 162 S., 15 €