Im Kino gewesen. Geweint. Franz Kafkas lakonischer Tagebucheintrag, inzwischen zu Tode zitiert, verrät allerdings nicht, was genau den Schriftsteller so sehr rührte. Tränen fließen im Kino oftmals aufgrund von trivialen Motiven, deren Tiefe sich erst dem forschenden Nachdenken erschließt.

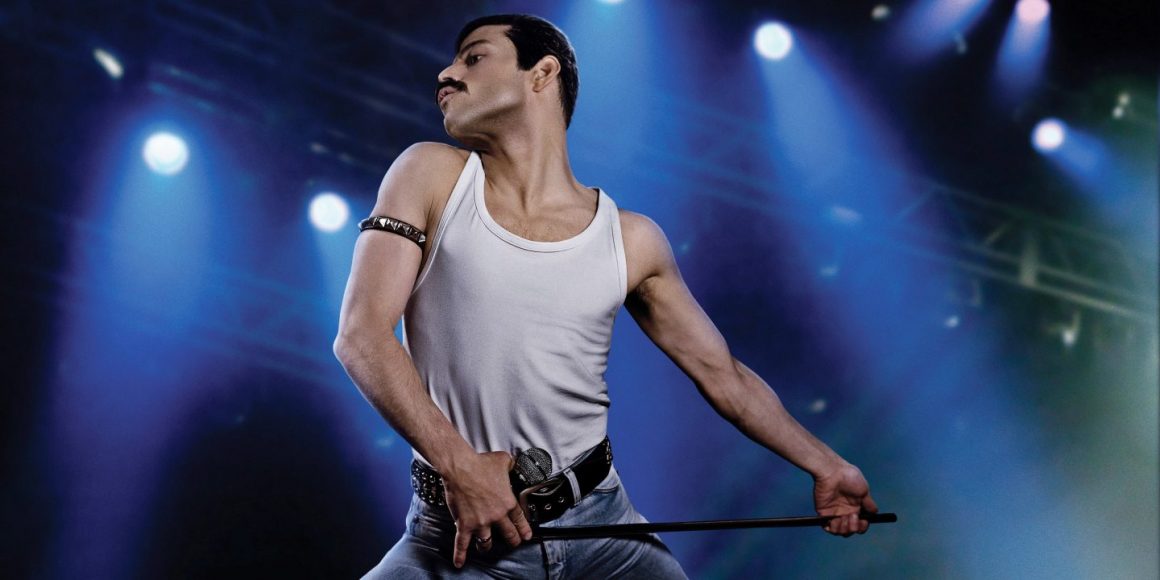

So ergeht es einem auch in Bohemian Rhapsody, dem Biopic über den Queen-Sänger Freddie Mercury. Der Film ist witzig und visuell ansprechend. Die Kostüme sind eine Augenweide. Und trotz zweieinviertel Stunden Länge erscheint die farbenfrohe Zeitreise in die Popwelt der 80er-Jahre recht kurzweilig.

Geliebte Aber: Über den Sänger selbst, den 1946 in Sansibar geborenen Farrokh Bulsara, erfährt man nicht viel. Auch die späten Jahre vor seinem Tod, in denen er gemeinsam mit der Operndiva Montserrat Caballé eher schräge Töne von sich gab, werden ausgeblendet. Und seine Geliebte Barbara Valentin? Auch Fehlanzeige.

Warum rührt dieser Film dennoch zu Tränen? Womöglich deshalb, weil er Freddie Mercury nicht aus dem Pop-Olymp herunterholt. Wie ein Gott taucht der junge Londoner aus dem Nichts auf, als die Band einen Sänger sucht. Schon kurz darauf ist er auf der Bühne der charismatische Star.

Die Partys werden üppiger und Freddie immer einsamer. Besonders als seine Freundin erfährt, dass er bisexuell ist, und sich trennt: Diese heruntererzählte Geschichte erzeugt aber ebenso wenig ein tiefes Gefühl wie die chamäleonartige Akribie, mit der Mr. Robot-Darsteller Rami Malek sich dem Queen-Frontmann anverwandelt.

ikone Über die drei Bandmitglieder an der Seite des Paradiesvogels erfährt man ebenso wenig wie über den speziellen Stil von Queen, die zu nonkonformistischen Soundtüftlern stilisiert werden. Na ja. Dass der Mann mit dem Oberlippenbart, der sich nie offiziell outete, eine Schwulenikone war, verschweigt der Film nicht. Doch diese Schlüsselthematik wird aus heutiger Sicht so rückprojiziert, als ob sie seinerzeit kein Problem gewesen wäre. Woraus bezieht der Film also seine emotionale Kraft?

Es ist die Musik. In anekdotischer Form wird das Entstehen der einzelnen Songs rekonstruiert. Am medial konstruierten Bild, das von der Gruppe und ihrem Aushängeschild bereits existiert, wird kaum gerüttelt. Bohemian Rhapsody ist eine akribisch inszenierte audiovisuelle Zeitreise, die die jeweiligen Emotionen beim damaligen Hören der Queen-Hits wieder aufleben lässt.

Wie viele Rockfilme betreibt Bohemian Rhapsody eine Nostalgie der nachträglichen Anverwandlung. Das Erklingen des unverwechselbaren Takts von »We Will Rock You« etwa erzeugt Gänsehaut: Auch dann, wenn man diesen Gassenhauer seinerzeit nicht so toll fand.

Seele So ordnet sich der Film, strukturiert als Abfolge der wichtigsten Auftritte, ganz der Strahlkraft der jeweiligen Queen-Hits unter. Dabei entsteht das seltsame Gefühl, in diesen Liedern etwas zu entdecken, was man damals offenbar überhört hat. Wenn Rami Malek sich als Freddie Mercury die Seele aus dem Leib singt, dann hat dieser Film nur noch eine Klangfarbe: Pathos pur.

Den quälend prosaischen Alltag, den etwa Anton Corbijn in seinem düsteren Ian-Curtis-Porträt Control einfing, spart Regisseur Bryan Singer (Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat, X-Men: Apocalypse) aus. Und im Vergleich zu dem Bildgewitter The Doors, in dem Oliver Stone den Zeitgeist der Gegenkultur visuell reflektierte, lässt Singer seinen Protagonisten Freddie Mercury im luftleeren Raum schweben.

Der Mythos des Sängers und Performers, der immer auf Augenhöhe seines Publikums war, wird als gefühltes Evangelium beschworen. So endet die Geschichte nicht mit seinem Tod im Jahr 1991, sondern 1985 mit dem »Live Aid«-Konzert im Wembley-Stadion. Der von der Musikpresse als bester Liveauftritt aller Zeiten umjubelte Gig wird im Film akribisch nachgestellt: als Popgottesdienst.

Wenn 75.000 Menschen live »Eeeeeoh« schreien, dann kann man sich schwer entziehen. Im Kino gewesen. Geweint. Es war einfach nur Ga-Ga. Radio Ga-Ga.

Seit 1. November im Kino.