Ein Gemälde, hat Mark Rothko einmal gesagt, »ist nicht das Bild einer Erfahrung, es ist eine Erfahrung.« Und: »Wenn die Betrachter ein religiöses Erlebnis erwarten, werden sie es hier finden. Wenn sie eine profane Erkenntnis erwarten, finden sie sie ebenfalls. Ich bevorzuge keine dieser Seiten.«

Dem Besucher der Mark-Rothko-Ausstellung, die bis zum 1. März 2015 in Den Haags Gemeentemuseum zu sehen ist, bleibt also überlassen, wie er sich den Bildern nähert. Und er kann versuchen, zu erkunden, ob Rothko seinem eigenen Anspruch gerecht wurde: »Mich interessiert es allein, die elementaren Gefühle auszudrücken: Tragik, Begeisterung, Verhängnis und so weiter.« Es gelte, »alle Hindernisse zwischen dem Maler und seiner Idee und zwischen der Idee und dem Betrachter zu eliminieren«. Bei diesem hohen Ziel überrascht es nicht, dass Rothko stets unter innerer Unsicherheit litt. Die Malerin Hedda Stern charakterisierte ihn als »Mann mit gewaltigen Ego und mit Selbstzweifeln«. Rothko starb 1970 durch Suizid.

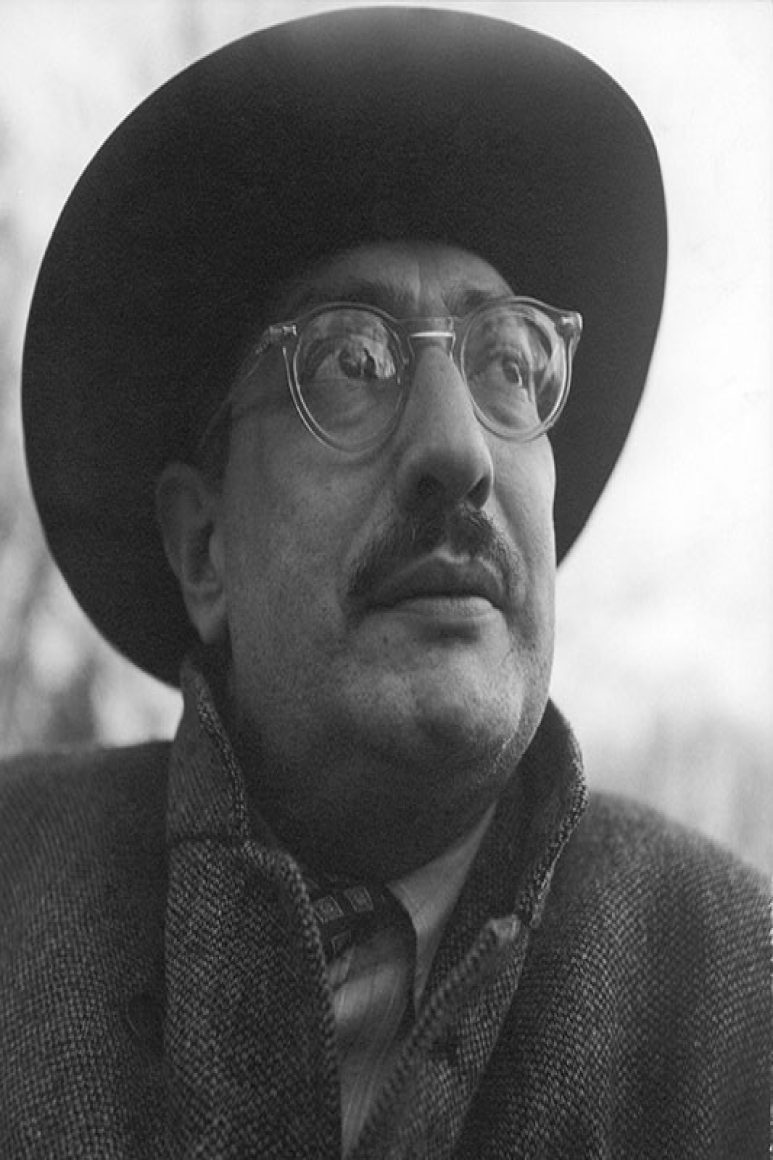

fremd Seine Herkunft und Entwicklung waren alles andere als ein Versprechen von Lebensglück. Marcus Rothkowitz wurde 1903 im lettischen Daugavpils geboren, das damals zu Russland gehörte. »Mein Vater war ein überzeugter Marxist und leidenschaftlich antireligiös«, erinnerte er sich. Das änderte sich nach der gescheiterten Revolution von 1905 und der darauf folgenden Pogromwelle im Zarenreich. Da schloss sich der Vater erneut der religiösen Kehille an.

Und während seine drei älteren Kinder noch auf eine weltliche Schule gingen, wurde Marcus, der Jüngste, mit fünf Jahren in einen Cheder geschickt. 1910 wanderte der Vater nach Amerika aus und fand in Portland, Oregon, eine neue Heimat. Drei Jahre später folgte ihm die Familie. Doch 1914 starb der Vater. Die Kinder mussten früh das ihre zum Unterhalt beitragen. In späten Jahren bekannte Rothko, dass er sich in dem Land, in das er gegen seinen Willen gebracht worden sei, nie richtig zu Hause fühlte. US-Bürger wurde er erst 1938.

Nach dem Schulabschluss gewann er ein Stipendium für Yale, schloss das Studium jedoch nicht ab. 1923 verließ er die Universität und zog nach New York, wo er fortan bis zu seinem Tod lebte. Hier schrieb er sich erstmals in eine Zeichenklasse ein, an der Art Students League. Nach und nach bildete sich der Kreis, der in der Nachkriegszeit als »New York School« mit den Abstrakten Expressionisten das Kunstgeschehen bestimmen und die Verlagerung des tonangebenden Kunstzentrums von Paris nach New York einleiten sollte. Doch zuvor musste Rothko karge Jahre als Gebrauchsgrafiker und seit 1929 für fast zwei Jahrzehnte als Lehrer an der Center Academy des Brooklyn Jewish Center durchstehen.

stile Von 1937 bis 1939 fand er eine Anstellung beim staatlichen Künstlerprogramm des Rooseveltschen New Deal. Damals entstanden die U-Bahn-Bilder mit schmalen überlangen Menschen, von denen die »Underground Fantasy« in Den Haag zu sehen ist. Sie markieren den Übergang von einem realistischen Stil zu Bildern, die antike Themen – vorherrschend die tragischen Momente um Antigone und Ödipus – symbolhaft verdichten. Nach einer kurzen Phase, in der er surreale Strukturen ausprobierte, fand Rothko in den ersten Nachkriegsjahren zu den frühen abstrakten Gemälden, die noch nicht so streng gegliedert waren. Diese Bilderfolge einer Entwicklung, der in Den Haag ein eigener Saal vorbehalten ist, würde man unbefangen kaum demselben Maler zuschreiben.

Die abstrakt-expressionistischen Gemälde, die Rothko zum Markenzeichen – und inzwischen mit hohen zweistelligen Millionenbeträgen zum Kunstmarktliebling – werden ließen, setzten erst Ende der 40er-, Anfang der 50er-Jahre ein. Anfangs erscheinen die quer übereinander geschichteten Farbflächen noch in hellen Tönen, jedoch stets in großen Hochformaten: »Kleine Bilder entsprechen seit der Renaissance einer Novelle; aber große sind wie Dramen, die jeden unmittelbar einbeziehen«, so Rothkos Credo. Es werden jedoch Dramen, die auf jede Andeutung einer Erzählung verzichten. Denn Rothko – analog zu Adornos berühmtem Diktum, dass nach Auschwitz keine Gedichte mehr möglich seien – war überzeugt: »Nach dem Holocaust und den Atombomben kann man keine heilen Figuren mehr malen.«

schwarz Seine großen Gemälde, deren Farben immer dunkler bis zum Schwarz in Schwarz werden, als unproblematische Meditationstafeln anzusehen, greift deshalb zu kurz. Und naiv ist der Gedanke, diese Bilder – besonders die in der Houston Chapel, die eigens für einen Zyklus von Rothko errichtet wurde – seien geeignet, all- oder überreligiös eine sämtliche monotheistischen Religionen überformende Gläubigkeit zu befördern. Ebenso, wenn die Gegenstandslosigkeit bei Rothko als Respektierung und zugleich Überwindung des Bilderverbotes durch einen jüdischen Künstler interpretiert wird. Wobei sich Rothko seiner Wurzeln durchaus bewusst war. Das verrät der Ratschlag, den er dem jüngeren George Segal gab: »Das Studium der jüdischen Geschichte wird dir die Möglichkeit eröffnen, geistige Herausforderungen zu bewältigen.«

Ob und wie weit Rothkos Gemälde dem heutigen Betrachter dabei hilfreich sein können, ist eine Frage, die die Auswahl in Den Haag bewusst offenlässt. Den einen mögen Zyklen gefangen nehmen wie die Entwürfe für das Seagram-Gebäude oder für Harvard, die hier Wände umgreifen, während andere eher die kleinen Seitenkabinette, die sich auf ein Bild beschränken, überzeugen.

Nur die Gegenüberstellung von Mondrian und Rothko in einem Saal mit jeweils vier Gemälden, um die europäischen Abstrakte der ersten Generation mit den amerikanischen Abstrakten der zweiten Generation vergleichen zu können, wirkt arg didaktisch und wenig erhellend. Das museale Nebeneinander mag die frühen Bilder nicht verstören. Die späten sind jedoch Individuen, die ihresgleichen nur ungern neben sich dulden. Denn jedes ist der Versuch, wie es in einem Manifest von Rothko und seinem Mitstreiter Adolph Gottlieb heißt, für einen komplexen Gedanken einen einfachen Ausdruck zu finden – damit das Gemälde zu einer Erfahrung werden kann.

»Mark Rothko«. Gemeentemuseum Den Haag, bis 1. März 2015

www.gemeentemuseum.nl/mark-rothko