Herr Kollek, Sie haben in Ihrem Buch »Parallele Leben« über sich und auch über die Beziehung zu Ihren Eltern geschrieben. Wie kam es dazu?

Ich war in New York – meiner Lieblingsstadt übrigens –, mein Vater war bereits tot und meine Mutter in ihren letzten Jahren. Und da ich in den vergangenen 30 Jahren eher mit Filmen beschäftigt war, begann ich zu schreiben. Dieses Buch hat sich aus vielen unterschiedlichen Beweggründen entwickelt. Ich war also in New York – wohin ich manchmal gehe, einfach, weil ich es in Israel nicht mehr aushalte –, um nichts Wirkliches zu tun – und so entstand das Buch.

Wie war es, der Sohn des großen Teddy Kollek zu sein?

Ich habe es größtenteils gehasst. Andere Menschen haben sich nie auf mich bezogen. Warum eigentlich nicht, habe ich mich gefragt: So ein Idiot bin ich doch nicht? Mein Vater hat mich als Kind nie sehr beachtet. Deswegen habe ich dieses »Das ist der Sohn von ...«-Gehabe immer abgelehnt. Vieles war sehr schmerzhaft für mich, vieles sehr aufregend: Ich habe eine Menge berühmter Menschen kennengelernt. Aber die meiste Zeit habe ich meinen Vater abgelehnt.

Ihre Mutter beschreibt Teddy Kollek im Buch als fleißigen, konzentrierten Mann.

Sie war auch sehr kritisch mit ihm und hat ihm nie Komplimente gemacht.

Warum nicht?

Als meine Mutter in der Jugendbewegung in Wien war, wollte sie in den Kibbuz. Das war ihr Traum – auch der meines Vaters. Er jedoch kam schnell in den Umkreis von David Ben Gurion. Vielleicht hatte er herausgefunden, dass das Kibbuzleben doch nicht so ganz seinen Vorstellungen entsprach. Allerdings gefiel es meiner Mutter sehr. Und ich denke, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre meine Mutter in Ein Gev, dem Kibbuz, in dem wir lebten, geblieben. Bis zu ihrem Tod mochte sie Jerusalem nicht so sehr. Meine Mutter war zu bodenständigen Menschen sehr freundlich. Sie mochte den Glamour nicht, zog sich einfach an. Sie stellte sich zum Beispiel in eine Schlange wie jeder andere auch. Und wenn sie erkannt wurde und jemand sie wegen ihres Namens vorlassen wollte, lehnte sie dankend ab.

Sie gehen mit Ihrer Kindheit sehr hart ins Gericht. Wissen Sie, wie sich Ihre Schwester als Kind eines bekannten Vaters gefühlt hat?

Meine Schwester ist zwölfeinhalb Jahre jünger als ich. Wir hatten nicht die gleiche Kindheit. Sie war fünf Jahre alt, als mein Vater zum Bürgermeister von Jerusalem gewählt wurde. Ich jedoch kannte ihn ganz anders. Den Vater aus dem Kibbuz, der erst danach für David Ben Gurion arbeitete. Mein Vater wurde Jahr für Jahr weniger bodenständig. Meine Mutter blieb immer die Gleiche.

Was war der glücklichste Moment mit Ihrem Vater?

Es gab viele! Das größte Problem, das ich mit ihm hatte, war, dass er mich nicht beachtete. Aber natürlich gab es auch ganz andere Tage. An den Wochenenden waren wir immer unterwegs. Mein Vater fuhr Auto, er sang laut – manchmal deutsche Lieder aus der Jugendbewegung, manchmal israelische Songs –, obwohl er die Texte immer falsch sang. Wir fuhren schnell, und das hat mir gefallen. Durch ihn habe ich auch viele Leute getroffen: Paul Newman, Woody Allen, Billy Wilder oder Alfred Hitchcock. Ich will ja nicht nur schlecht über ihn reden. Aber wenn es Veranstaltungen gab, wurde ich immer als der Sohn von Teddy Kollek vorgestellt. So, als ob ich keinen eigenen Namen gehabt hätte. Das habe ich gehasst.

Wann haben Sie Ihren Namen wiederbekommen?

Mit meinem Film Sue, den ich 1997 gemacht habe. Auf der Berlinale lief der Film gut. Und plötzlich wurde ich mit bekannten Regisseuren verglichen. Auf einmal war ich nicht mehr nur der Sohn von Teddy Kollek. Und auch bei all meinen anderen Filmen hat niemand je meinen Vater auch nur erwähnt. Man sprach über mich wie über einen wirklich guten Regisseur. Und da ich die Leute dafür nicht bezahlt habe, schien in der Welt vielleicht doch noch etwas rundzulaufen.

Warum sind Sie Regisseur geworden?

Eigentlich wollte ich, seit ich 16 Jahre alt war, Schauspieler werden. Und das, was ich Ihnen jetzt sage, klingt vielleicht ein wenig seltsam, aber ich habe viel mit einem Therapeuten darüber geredet. Wenn ich Regisseur würde, könnte mir niemand reinreden. Filme zu machen, ist kein demokratischer Akt. Ich glaube, dass ich es mag, etwas nach meinen Vorstellungen zu schaffen. In den vergangenen 20 Jahren wollte ich nur Filme drehen, die ich auch mag. Meine Freiheit, das zu machen, was ich will, ist sehr wichtig für mich.

Sie schreiben, dass Sie in New York immer aufgeregt sind. Wie ist es hier in Berlin?

Ich war sehr überrascht von Berlin. Die Stadt ist so wie New York in den 70er-Jahren. Hier gibt es viel Kreatives. Junge Leute machen provokative Sachen, und ich denke mal, dass das Nachtleben hier sehr aktiv ist. Der Ostteil der Stadt ändert sich ständig. Sehen Sie, ich wurde 1947, zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, geboren. Für eine sehr lange Zeit konnte man mit mir, wie mit vielen anderen Israelis auch, nicht über irgendetwas Deutsches oder gar über Berlin reden.

Wann hat sich das geändert?

Nach und nach. Ich denke, dass es auch viel damit zu tun hat, dass die Generation, die in der SS war, aber auch die Menschen, die miterleben mussten, wie ihre Familien ermordet wurden, mittlerweile sehr alt sind. Ich habe schon vor vielen Jahren Bücher in München veröffentlicht und wurde immer sehr warmherzig empfangen. Für eine gewisse Zeit gab es eine Art Hassliebe, aber heute ist Deutschland eines der Länder, die am engsten mit Israel befreundet sind. Viele Menschen kommen nach Berlin, es gibt deutsch-israelische Paare. So sollte es auch sein. Die, die schuldig waren, waren schuldig. Aber warum sollten deren Kinder oder Enkel für etwas bestraft werden, was sie nicht getan haben? Ich hege keine negativen Gefühle. Aber es gab eine Zeit, in der Menschen – auch meine Eltern – nichts gekauft oder berührt hätten, was aus Deutschland kam. Man wollte die deutsche Industrie nicht unterstützen. Man wäre nie in einem Volkswagen gefahren. Heute sind Audi und Volkswagen ganz normale Fahrzeuge.

Blicken Sie, wenn Sie in New York sind, anders auf Israel?

Ich bin regelmäßig in New York, denn dort bin ich frei. In Israel kennt jeder jeden. Aber trotzdem habe ich keinen bestimmten Blick von außen auf das Land. Ich bin Israeli. Ich denke, dass wir, mal abgesehen vom Geld, keine großen Werte haben. Wobei Geld für mich kein Wert ist. Unsere Politiker gehen für das eine oder andere ins Gefängnis. Der Werteverfall ist also sehr groß. Aber irgendwie ist das in jedem Land so – alles geht den Bach runter.

Wünschen Sie sich trotzdem etwas für das Land?

Es sollte moralischer werden, die Politiker müssen endlich wieder starke Werte haben.

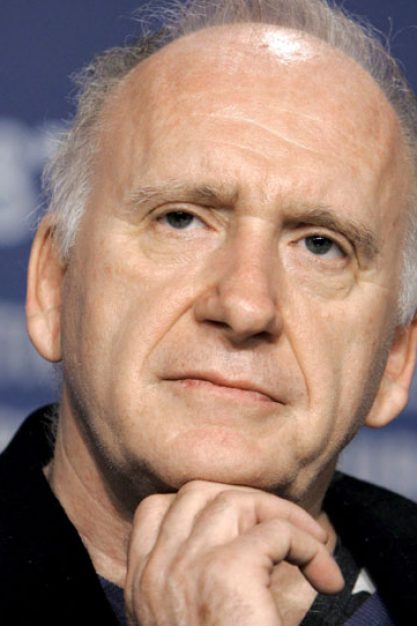

Mit dem Regisseur und Schriftsteller sprach Katrin Richter.

Amos Kollek: »Parallele Leben. Eine persönliche Geschichte«. S. Fischer, Frankfurt/M. 2014, 352 S., 22,99 Euro