Die Zahl seriöser Untersuchungen über die Geschichte der SA ist einigermaßen überschaubar. Jetzt hat der aus Bielefeld stammende, aber in England lehrende Historiker Daniel Siemens eine ebenso kluge wie gut lesbare Darstellung der Entstehung und des Untergangs der für Hitlers Aufstieg wichtigsten Organisation veröffentlicht.

In der Tat stehen am Anfang des Hitler-Regimes keine ideologischen Recken. Unter den vielen Gruppen und Grüppchen, die sich als vaterländische Verbände verstanden, trat seit Mitte der 20er-Jahre immer mehr Hitlers NSDAP in den Vordergrund. Sie zeichnete sich vor anderen durch eine besonders aggressive, mehr als üblich vor allem antisemitische Sprache aus.

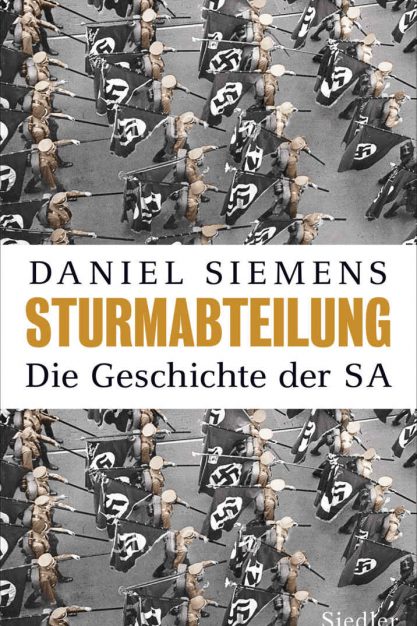

MASSENBEWEGUNG Sie war auch kein patriotischer Klub und auch kein Wehrverband, sondern schuf sich vielmehr einen eigenen Wehrverband, die »Sturmabteilung«, abgekürzt SA, die ursprünglich für den persönlichen Schutz ihres »Führers« zuständig war, aber im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner und nach dem kurzlebigen Verbot im Gefolge des gescheiterten Hitler-Putsches zum rabiaten Kampfverband der »Bewegung« wurde.

Hitler erreichte nach der Entlassung aus seiner Festungshaft in Landsberg die Wiederzulassung von NSDAP und SA, der freilich eine militärische Ausbildung untersagt war, obwohl Drill und Uniform erhalten blieben. Ende 1926 entstand die »Oberste SA-Führung«, der auch die SS und die Hitlerjugend unterstellt wurden.

Aus der Splittergruppe war eine Massenbewegung geworden, die 1929 bereits 100.000 Mitglieder umfasste. Sie wurden nach Möglichkeit in »Heimen« mit eigener Verpflegungsstation untergebracht, was wiederum vor allem junge Männer anzog, denen sich in diesen Notjahren keine Perspektive bot. Hier wurden die Weichen für den Straßenkampf gestellt. Die SA-Einheiten veranstalteten überall in Deutschland Propagandamärsche, zackig mit Militärmusik. Oft waren sie gut motorisiert. Die Parteiführung hatte vorgesorgt.

KÄMPFE Die Krakeeler sprengten Treffen der politischen Gegner, provozierten planmäßig in Gegenden, in denen Sozialdemokraten und Kommunisten wohnten. Sie überfielen deren Parteilokale und lieferten sich Straßen- und Saalkämpfe, bei denen im Laufe der Jahre Hunderte oft schwer verletzt wurden oder gar zu Tode kamen. In den letzten beiden Jahren vor Hitlers Machtergreifung wurden in diesem Dauerbürgerkrieg mehr als 400 Tote gezählt.

Schon vor der Machtergreifung gab es mehr als 400 Tote in Straßenkämpfen.

Siemens gelingt es in seiner Darstellung, die Antriebskräfte für diesen Straßenterror herauszuarbeiten – zum Teil erinnern seine Ergebnisse auf fatale Weise an Vorkommnisse, mit denen sich heutzutage europäische Demokratien wieder auseinandersetzen müssen: militante Männlichkeit, geboren aus nationalistischen und rassistischen Ressentiments, vor allem aber die Gefahren, die aus dem Gefühl sozialer Minderwertigkeit entstehen.

FANATIKER In der SA versammelte sich eine gefährliche Mischung von Rabauken, Fanatikern, aber auch Anhängern eines nebulösen »rechten Sozialismus«. Ihre Aggressivität führte immer wieder zu Verboten von Demonstrationen sowie dem Tragen von bestimmten Uniformen und Abzeichen. Als die preußische Polizei bei Hausdurchsuchungen weiteres Bürgerkriegsmaterial zutage förderte, drängten die Länderregierungen auf ein direktes und gezieltes Verbot von Hitlers Bürgerkriegsarmee. Die Parteiführung reagierte mit der Auswechslung der SA-Führung. Der neue Mann an der Spitze hieß jetzt Ernst Röhm, der die gesamte SA neu organisierte und dafür seine guten Verbindungen zur Reichswehr nutzen konnte, die wiederum in der neuformierten SA ein wertvolles »Element der Landesverteidigung« sah.

Röhms Ermordung auf Hitlers Befehl in der »Nacht der langen Messer« 1934 sorgte freilich nur vorübergehend für einen gewissen Bedeutungsverlust dieser Schlägerarmee. Kurze Zeit später agierte die SA als eine Art Polizei im Braunhemd.

REICHSTAGSBRAND Nach dem Reichstagsbrand eröffnete sie die landesweite Jagd auf KPD und SPD und terrorisierte in aller Öffentlichkeit das jüdische Leben in Deutschland. Ungestört errichtete sie überall im Land »wilde« Konzentrationslager, die Vorboten des staatlich gesteuerten Massenmordes. Nach Kriegsbeginn ging das Gros der SA in der Wehrmacht auf. Einzelnen SA-Führern gelang es sogar, in den diplomatischen Dienst zu kommen. Viele SA-Kämpfer, die häufig vom Land kamen, wurden zur »Germanisierung« des europäischen Ostens eingesetzt. Siemens stellt die etwas steil anmutende These auf, dass die Brutalität der SA maßgeblich die Vorgehensweise von SS und Wehrmacht im Krieg beeinflusst habe. Dass die SA vorwiegend aus »nationalistischen Idealisten« bestanden habe, die Mehrzahl einen »anständigen Nationalsozialismus« vertreten habe, darf indes auch bezweifelt werden.

Siemens äußert am Schluss dieser wichtigen Untersuchung Fragen, die dem Umgang mit dem Thema in der Nachkriegszeit gelten. Es hat sich nämlich bei der Judenverfolgung eben nicht um gewisse »Verirrungen« Hitlers gehandelt. Es geht um Verbrechen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellten. Sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR kam die SA aber relativ milde davon. Die meisten ehemaligen SA-Männer zeigten keinerlei Bereitschaft, sich – wie Siemens schreibt – zu ihrer »in der Regel freiwilligen Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus und zu ihrer Rolle als Beschützer der ›Volksgemeinschaft‹ zu bekennen«.

Daniel Siemens: »Sturmabteilung. Die Geschichte der SA«. Siedler, München 2019, 592 S., 36 €