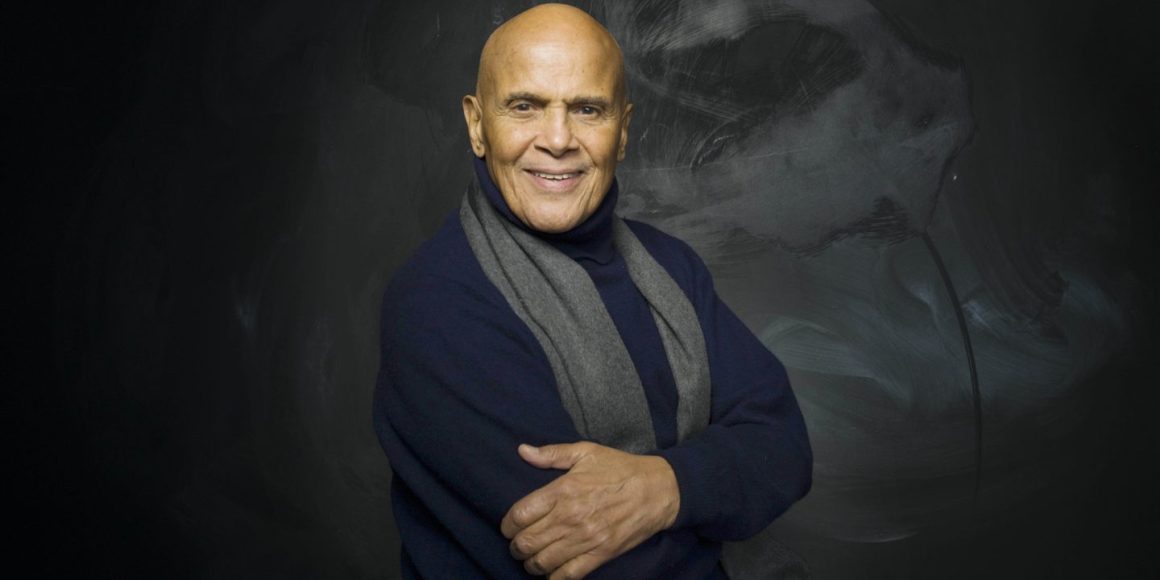

Einer der ganz großen US-Stars ist tot: Wie die Zeitung »New York Times« berichtete, ist der Sänger, Entertainer und Aktivist Harry Belafonte am Dienstag im Alter von 96 Jahren in New York City gestorben.

Seine Lieder wie »Island in the Sun« oder »Banana Boat« sind Klassiker. Belafontes Herz schlug links: »Banana Boat« ist kein Wohlfühllied. Es geht um die harte Arbeit beim Verladen der Südfrüchte.

Harry Belafonte sah blendend aus, sein Charme sprühte, seine Musik hat Millionen Menschen Freude und manchen politischen Mut gemacht.

Mit Fernsehauftritten, Rollen in Filmen und Konzerten wurde Belafonte bereits in den 50er und 60er Jahren zum Star - mit Fans im weißen und im schwarzen Amerika, sehr ungewöhnlich damals. 1961 sang Belafonte bei der Gala zur Amtseinführung von Präsident John F. Kennedy.

Sein niederländischer Großvater väterlicherseits war Jude. Belafontes blieb aber auch durch seine zweite Ehefrau mit dem Judentum verbunden.

Gleichzeitig nutzte er seine Musik wie kaum ein anderer US-Künstler, um sich für Benachteiligte einzusetzen. »Ich wurde in Armut hineingeboren, ich wuchs in Armut auf«, schrieb Belafonte in seiner Autobiografie »My Song«. Armut habe sein Leben definiert, und tief in seiner Seele denke er, dass Armut ihn noch heute definiere.

Sein großes Vorbild sei der linksgerichtete Sänger und Schauspieler Paul Robeson (1898-1976) gewesen, sagte Belafonte in einer Ansprache 1997. Kunst solle den Menschen zeigen, was möglich sei, wenn sie »in den Dienst der menschlichen Familie gestellt wird«.

Er hat sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert, gegen den Vietnamkrieg, gegen Apartheid in Südafrika und in der Opposition zu Donald Trump. Und Belafonte war ein enger Vertrauter von Martin Luther King.

Seine Risikobereitschaft wird manchmal unterschätzt. Im Jahr 1964 flog er mit einem Freund und Kollegen, dem im Januar 2022 verstorbenen Schauspieler Sidney Poitier, mit 70.000 Dollar in bar nach Mississippi - es ging um dringende finanzielle Unterstützung für die Bewegung für die Wählerregistrierung Schwarzer.

Drei Freiwillige dieses »Mississippi Freiheitssommers« waren im selben Jahr von weißen Rassisten ermordet worden. Belafonte und Poitier entkamen Schüssen und dem nächtlichen Versuch, ihren Wagen von der Straße abdrängen.

Belafonte drückte seine Begeisterung für Israel auch mit Musik aus. Seine Schallplatte »Harry Belafonte Sings Hebrew Songs« enthält wunderschöne Interpretationen.

Der Vater von vier Kindern lebte in New York City, nicht weit entfernt von den Mietshäusern im Stadtteil Harlem, wo er aufwuchs. Einige Jahre verbrachte er in Jamaika, der Heimat seiner Mutter Melvine Love. Sie schlug sich in den USA als Köchin, Näherin und Putzhilfe durch.

Sein Vater Harold George Bellanfanti Sr. wurde ebenfalls in Jamaica geboren. Belafontes niederländischer Großvater väterlicherseits war Jude. Erzogen wurde Harry Belafonte zwar katholisch, er blieb aber auch dank seiner zweiten Ehefrau mit dem Judentum verbunden. Mit Julie Robinson, einer jüdischen Tänzerin, war er 47 Jahre verheiratet. Zwei Kinder, Gina und David, gingen aus dieser Ehe hervor.

Im Jahr 1960 reiste er mit seiner Familie nach Israel. Am Lod-Flughafen wurde er von vielen Fans stürmisch begrüßt. Er wurde gefilmt, als er seinen dreijährigen Sohn David in ein wartendes Auto brachte und für einen jungen Mann eine Trommel signierte. Im Laufe seines Aufenthaltes gab er Konzerte und besuchte israelische Sehenswürdigkeiten. Als es Zeit war, nach Amerika zurückzufliegen, erklärte er, Israel habe ihn sehr beeindruckt.

Zwölf Jahre später, im Jahr 1972, berichtete das kanadische Blatt »Toronto Star«, Israel habe Harry Belafonte im O’Keefe Centre in Toronto bei einem Festival geehrt, in dessen Rahmen der 25. Geburtstag des jüdischen Staates gefeiert wurde. Der Sänger erhielt damals die Prime Minister’s Medal von Murray Koffler, einem prominenten jüdischen Geschäftsmann und Aktivisten aus der Community. Bedacht wurde Belafonte mit dem Preis, da er als Sonderbotschafter für Israel tätig war.

Belafonte drückte seine Begeisterung für Israel auch mit Musik aus. Seine Schallplatte »Harry Belafonte Sings Hebrew Songs« enthielt vier Lieder, nämlich »Erev Shel Shoshanim«, »Hine Ma Tov«, »Hava Nagila« und »Lyla, Lyla«.

In der Schule hatte der am 1. März 1927 geborene Belafonte Probleme wegen seiner Legasthenie. Niemand habe diese Lese- und Schreibstörung verstanden, sagte er später. Vater Harold Bellanfanti war Koch, verließ die Familie aber früh. Gelegentlich arbeitete er auf Frachtern des Agrarkonzerns United Fruit Company, der Südfrüchte in die USA brachte.

Ausgerechnet »Banana Boat Song« trug viel zu Harry Belafontes Anfangserfolg bei: Ein jamaikanisches Volkslied von Hafenarbeitern, die Bananen laden und am Ende der Nachtschicht erschöpft sind. Das Lied sei ein »Schrei aus dem Herzen armer Arbeiter, ein Schrei der Erschöpfung vermischt mit Hoffnung«, schrieb Belafonte in »My Song«.

Mitte der 50er Jahre nahm er den Bananensong als Hauptlied auf seine Schallplatte »Calypso« - es war die erste LP überhaupt, von der mehr als eine Million Exemplare verkauft wurden. Weitere Hits folgten im Stil des Calypso, Schlager und Folk.

Eigentlich wollte Belafonte nach seinem Dienst bei der US-Navy im Zweiten Weltkrieg zum Theater. Ende der 40er Jahre studierte er zusammen mit späteren Größen wie Marlon Brando und Tony Curtis in der Schauspielschule des emigrierten deutschen Theaterintendanten Erwin Piscator.

Doch es sollte die Musik sein, die ihn berühmt machte. Belafonte hat drei Grammy-Auszeichnungen erhalten. Mitte der 80er Jahre war er Mitinitiator der Musiker-Hilfsaktion »We are the World« für die Opfer einer Hungersnot in Äthiopien. 1994 verlieh Präsident Bill Clinton ihm den Orden »National Medal of Arts«, die höchste Auszeichnung der Regierung für Künstler. 2014 erhielt er einen Ehren-Oscar für sein humanitäres Engagement.

Belafontes Bariton-Stimme war in den letzten Jahren heiser geworden. Doch wenn er etwas sagte, hörten in den USA noch immer viele zu. Zum 95. Geburtstag stieg eine Party ihm zu Ehren im »Town Hall« Theater in New York City. CNN schrieb über Belafontes Tod, er sei seinem »rebellierenden Herzen« treu geblieben. Er hätte in seinen letzten Jahren zufrieden sein können als der »König des Calypso«. Doch er habe seine wichtigsten Beiträge nicht auf der Bühne geleistet. ja/epd