Ende der 70er-Jahre betrat die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit ihrem Unterhaltungsflaggschiff Eurovision Song Contest (ESC) im wortwörtlichen Sinn Neuland.

Zum ersten Mal hatte ein nicht-europäisches Land den jährlichen Liederwettstreit gewonnen. 1978 holten Izhar Cohen & Alpha Beta den ESC nach Israel. Ihr Beitrag »A-ba-ni-bi« setzte sich Ende April im Pariser Palais des Congrès souverän gegen die europäische Konkurrenz aus 19 Ländern durch und wurde anschließend zu einem Dauerbrenner, der auch heute auf keiner Grand-Prix-Party fehlen darf. Es sollte der Beginn einer besonderen Beziehung werden – der Beziehung Israels zum Eurovision Song Contest.

1973 nahm Israel das erste Mal an dem Wettbewerb teil; als erstes Land, das geografisch außerhalb Europas liegt. Doch die enge kulturelle Bindung des noch jungen Nahoststaates zu Europa führte dazu, dass die EBU Israel als Teilnehmer zuließ. Formal gesehen konnte und kann jedes Land am ESC teilnehmen, das Mitglied der Europäischen Rundfunkunion ist – dazu gehören auch Marokko oder Kasachstan. Israel öffnete jedenfalls damit die Tür für viele weitere Staaten, die im Laufe der folgenden Jahrzehnte zu selbstverständlichen Teilnehmern wurden – von der Türkei bis zu Australien.

blumen Und doch war Israels Teilnahme von Anfang an etwas Außergewöhnliches. Wobei auch immer Politik mitschwang, und zwar leider meistens im negativen Sinn.

Den Eurovision Song Contest 1978, dem Jahr von Israels erstem Sieg, übertrugen auch einige arabische Länder. Doch als sich abzeichnete, dass Israel gewinnen würde, stieg das jordanische Fernsehen kurzerhand aus der Übertragung aus. Stattdessen, so ist es in einschlägigen ESC-Foren übermittelt, zeigte man Blumen im Fernsehbild und verkündete hinterher fälschlicherweise, Belgien habe den Wettbewerb gewonnen.

Im Jahr darauf wollte ursprünglich auch die Türkei einen Beitrag zum ersten Eurovision Song Contest schicken, der in Jerusalem stattfand. Doch mehrere arabische Staaten übten einen so starken Druck auf die Türkei aus, dass sie letztlich ihren Kandidaten zurückzog. Ähnliches erlebte die Eurovision-Gemeinde auch 2005 wieder. Zum ersten Mal wollte der Libanon teilnehmen.

Allerdings kündigte das Fernsehen in Beirut an, dass man sich während der drei Minuten, in denen das israelische Lied läuft, ausklinken wolle. Die Übertragung eines Beitrags des Feindes sei den libanesischen Fernsehzuschauern nicht zuzumuten, lautete die krude Begründung. Die EBU lehnte das ab: Eurovision-Teilnehmer müssen alle Beiträge zeigen, sonst würden sie disqualifiziert. Der Libanon zog die für ihn einzig logische Konsequenz und zog seine ESC-Teilnahme zurück.

politikum Israel beim Eurovision Song Contest ist also immer ein Politikum. Auch die Beiträge, die Jerusalem zum Wettbewerb in die europäischen Austragungsorte schickt, können oft politisch verstanden werden. Selbst wenn Ilanit beim Debüt ihres Landes 1973 in Luxemburg mit »Ey sham« (Irgendwo) noch eine klassische ESC-Liebesballade sang, transportierten spätere Songs aus Israel doch mitunter recht unverblümt politische Botschaften.

Ofra Haza sang 1983 in München – elf Jahre nach dem Olympia-Attentat palästinensischer Terroristen – einfach »Chai« (Leben/Lebendig). »Am Israel chai« – »Möge das Volk Israel leben« – lautete ein Vers ihres Songs. Deutlicher hätte man die Botschaft in München wohl nicht vernehmen können. Ofra Haza landete damit auf einem achtbaren zweiten Platz.

1991 sangen sich Orna und Moshe Datz als »Duo Datz« in die Herzen vieler Zuschauer in Europa, als sie in »Kan« (Hier) die israelische Heimat priesen. Zu ihrem ordentlichen dritten Platz mag auch der Umstand beigetragen haben, dass die europäischen Jurys besonderes Mitgefühl mit den Eheleuten Datz empfanden. Denn nur wenige Monate zuvor war ihr Haus von einer der zahlreichen Scud-Raketen getroffen worden, mit denen Saddam Hussein erfolglos versuchte, die Israelis in den Irakkrieg zu zwingen.

ahmadinedschad Den politisch umstrittensten Beitrag leistete sich 2007 die Gruppe »Teapacks« mit ihrer Satire »Push the Button« (Drück den Knopf), die auf den damaligen iranischen Staatschef Mahmud Ahmadinedschad gemünzt war. Doch die israelischen Sorgen vor dem iranischen Atomprogramm konnten weder bei den Jurys noch bei den Zuschauern punkten. »Teapacks« mussten damals bereits nach dem Halbfinale die Koffer packen und konnten sich nicht fürs Finale qualifizieren.

Traditionell besser kommen beim ESC-Publikum israelische Songs an, die das Thema Frieden aufgreifen. Zu einer von ESC-Fans geliebten Hymne ist Sarit Hadads »Light a Candle« (Zünde eine Kerze an) aus dem Jahr 2002 geworden, als der Wettbewerb in der estnischen Hauptstadt Tallinn ausgetragen wurde. 2009 entsandte das israelische Fernsehen ein ungewöhnliches Frauen-Duo zur Eurovision nach Moskau. Noa & Mira Awad – eine Jüdin und eine christliche Araberin – sangen »There must be another Way« (Es muss einen anderen Weg geben). Erstmals wurde ein israelischer Beitrag damals auch auf Arabisch gesungen – bis heute ein Einzelfall.

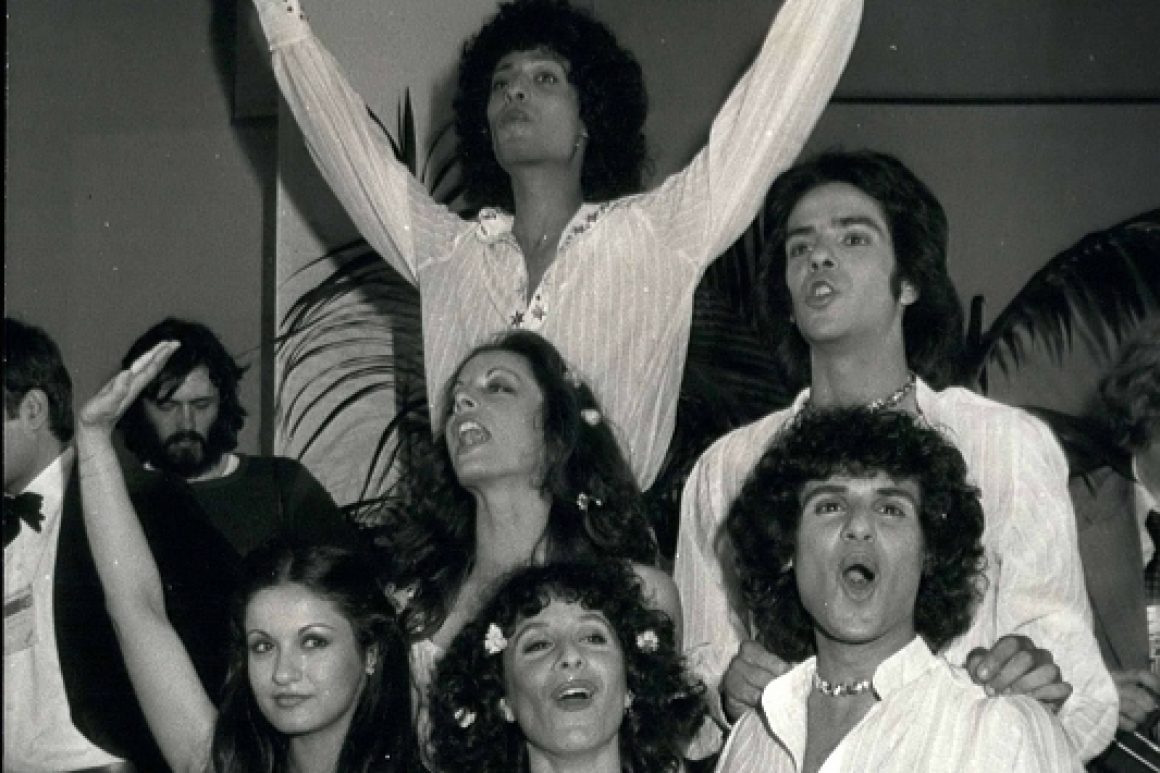

Aber natürlich spielte auch Religion immer eine gewichtige Rolle, wenn Israel Lieder zum Eurovision Song Contest schickte. 1979, beim ersten Heim-ESC in Jerusalem, sangen Gali Atari & Milk and Honey »Halleluja« und holten damit ziemlich unerwartet den zweiten israelischen ESC-Sieg in Folge.

Auch Songs wie »Shiru« (Singt, 1993) oder »Amen« (1995) bemühten auf der glitzernden ESC-Bühne einen Hauch von Spiritualität. Nicht immer ging dieses Konzept auf.

erfolgskonzept Völlig aus der Reihe tanzte 1998 in Birmingham Dana International. Wenngleich der ESC schon lange als Wettbewerb galt, der vor allem in der Schwulen- und Lesben-Gemeinde beliebt ist, war ein zur Frau umoperierter Mann, der »Diva« singt, doch etwas vollkommen Neues.

In Israel hatte Dana schon bei ihrer Nominierung mit viel Gegenwind aus der orthodoxen Ecke zu kämpfen. Doch daraus machte sie auf europäischer Bühne ein Erfolgskonzept. Danas ESC-Triumph – der dritte und bis heute letzte aus israelischer Sicht – war ein kraftvolles Statement für Toleranz, wie es der Eurovision Song Contest noch nicht gesehen hatte.

Heute ist Eurovision ohne Israel nicht mehr denkbar. Die israelischen Fans gelten als Hardcore-Anhänger, die in der Halle am lautesten mitsingen und die Choreografie aller Beiträge mittanzen können. Umgekehrt gibt Israel dem ESC Jahr für Jahr eine orientalische Würze, die sonst kaum ein Land zu bieten hat – vor allem seit dem selbst gewählten dauerhaften Fernbleiben der Türkei. Die israelischen Fans wünschen sich nichts sehnlicher, als den Wettbewerb einmal wieder zu gewinnen und im Jahr darauf auf heimischem Boden austragen zu dürfen.

Die Chancen dafür stehen dieses Jahr nicht schlecht. Mit der erklärten Feministin Netta Barzilai schickt Israel eine Kandidatin ins Rennen, die ein für Israel und den ganzen Nahen Osten brandaktuelles Thema aufgreift: Frauenrechte. Gewinnt Barzilai im Mai in Lissabon, wäre es Israels vierter ESC-Sieg – genau 20 Jahre nach Dana International. Dann würde es auch im Eurovision-Kontext heißen: Nächstes Jahr in Jerusalem!