Im September 1943 wird der 24-jährige Turiner Partisan Primo Levi von der faschistischen Miliz verhaftet und in ein Gefangenenlager nahe der Stadt Modena gebracht. Bei den Verhören hatte er sich als Jude bekannt und wird deshalb im Februar 1944 nach Auschwitz deportiert, wo er in einem chemischen Labor der I.G. Farben-Buna-Werke Zwangsarbeit leisten muss. Über diese Zeit in Auschwitz-Monowitz hat er nach seiner Befreiung das Buch Ist das ein Mensch? geschrieben, das bei seinem Erscheinen im Jahr 1947 kaum wahrgenommen wurde, inzwischen jedoch nicht nur in Italien Schullektüre ist und längst als ein Werk der Weltliteratur gilt.

In Levis 1963 publiziertem Buch Die Atempause, das die nachfolgende Odyssee des Auschwitz-Überlebenden quer durch Osteuropa beschreibt, ist in einer Passage von der russischen Kommandantur im damaligen Kattowitz die Rede, die unbedingt etwas über die medizinische (Pseudo-)Versorgung in Auschwitz-Monowitz erfahren wollte.

Später wird der unbestechliche Beobachter Primo Levi in einem Gespräch mutmaßen, das sowjetische Interesse sei womöglich im Geheimen auch davon motiviert gewesen, das heimische Gulag-System zu perfektionieren. Dieser Zeugenbericht, verfasst zusammen mit Levis Freund, dem Auschwitz-Überlebenden und Arzt Leonardo De Benedetti, wurde danach zum Grundstock einer längeren Untersuchung, welche die beiden bereits 1946 in einer italienischen Medizinzeitschrift veröffentlichten.

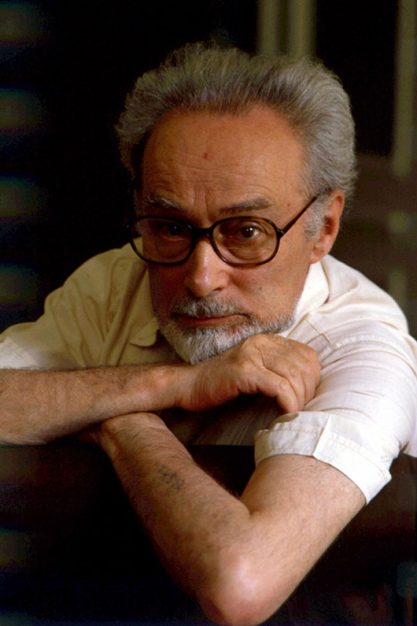

Präzision Nun, 30 Jahre nach Levis Selbstmord am 11. April 1987 in Turin, ist dieses ganz frühe Dokument erstmals auf Deutsch zu lesen – unter dem Titel So war Auschwitz, in einem Band weiterer Texte, Briefe, Wortmeldungen und Prozessaussagen.

Und wieder besticht Levis geradezu wissenschaftliche Präzision, die dennoch voller Empathie für die Opfer ist und gerade deshalb in jeder Zeile die weihevolle Phrase meidet. Er erinnert an grauenvolle Szenen, nachdem der Deportationszug im nächtlichen Auschwitz eintraf, unterscheidet Selbstgesehenes von Gehörtem und beschreibt die Physiognomien und Untaten seiner Peiniger, denn selbst im Lager Monowitz war für die Zwangsarbeiter eine Überlebensdauer von höchstens drei Monaten vorgesehen.

Von gleicher skrupulöser Genauigkeit sind die schriftlich niedergelegten Aussagen zum Höß- und Eichmann-Prozess oder auch die späteren Wortmeldungen in italienischen Zeitungen, um den Unbeteiligten und Nachgeborenen einen Eindruck zu vermitteln von der Realität der permanenten Entwürdigung. Diese Texte wiederum wurden 1986 zur Basis von Primo Levis letztem großen Werk, der Essaysammlung Die Untergegangenen und die Geretteten.

Klarheit Wer mit dieser bereits vertraut ist, wird nun entdecken, wie Primo Levi über die Jahrzehnte hinweg an seinen Sätzen gefeilt und seine Gedankengänge entwickelt hat – kein rhetorisches Bemühen, sondern ein geradezu existenzieller Drang nach Klarheit und Transparenz. Und deshalb immer wieder dies, etwa in einem Brief von 1979: »Mein persönliches Schicksal, das ich in meinem Buch Ist das ein Mensch? geschildert habe, ist weit davon entfernt, typisch für den Gefangenen von Auschwitz zu sein: Der typische Gefangene starb im Lauf weniger Wochen oder Monate an Erschöpfung oder an durch Hunger und Vitaminmangel verursachten Krankheiten ... Ich wiederhole es: Jeder von uns Überlebenden ist ein vom Glück Begünstigter.« Gerade deshalb sah Levi es als seine Aufgabe an, skrupulös Bericht zu geben – jenseits von jeglichem Pathos.

In der deutschen Öffentlichkeit sind freilich seine anderen Bücher eher unterbelichtet geblieben, was schade ist. Denn jenes »Schreiben nach Auschwitz« beinhaltete ja auch das: den faszinierenden Prosaband Das periodische System, die besonders von Levis Schriftstellerfreund Italo Calvino so geschätzten »biochemischen Science-Fiction«-Erzählungen, den pikaresken Monteursroman Der Ringschlüssel von 1978 (ein damals politisch inkorrektes Hohelied auf die Arbeit, so ganz ohne marxistische »Entfremdungs«-Phrasen), vor allem aber den Roman Wann, wenn nicht jetzt? aus dem Jahr 1982 – die packende und zutiefst berührende Geschichte jüdischer Partisanen im nazibesetzten Osteuropa, die schließlich nach Kriegsende ihren Weg finden nach Eretz Israel.

Gespräch Wie gut deshalb, dass nun der Gesprächsband Ich, der ich zu Euch spreche vorliegt, der trotz des etwas gravitätischen Titels beinahe im frohgemuten Causerie-Modus gehalten ist: Anfang 1987 unterhielt sich Primo Levi mit dem jungen Literaturwissenschaftler Giovanni Tesio über seine unbeschwerte Kindheit in Turin und über das Geflecht seiner Familie, die bereits seit Jahrhunderten im Piemontesischen gesiedelt hatte. Die lockere Stimmung aber täuschte – nur wenige Wochen später sprang Levi, der zeitlebens gegen Depressionen angekämpft hatte, im Treppenhaus seines Turiner Familiendomizils in den Tod.

Der Nachwort-Essay der versierten Italienkennerin Maike Albath zeigt, wie man solch einem Jahrhundertleben gerecht werden kann: in der konzisen Beschreibung einer komplexen Zeitzeugen- und Schriftstellerexistenz, die Widersprüche nicht glattbügelt und auch jenen süßlichen »hohen Ton« meidet, der dem mild-ironischen Primo Levi ebenfalls stets zuwider war. Mögen vor allem junge Leute jetzt all diese Bücher für sich entdecken.

Primo Levi: »So war Auschwitz. Zeugnisse 1945–1986«. Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner. Hanser, München 2017, 303 S., 24 €

Primo Levi: »Ich, der ich zu Euch spreche. Ein Gespräch mit Giovanni Tesio«. Aus dem Italienischen von Monika Lustig. Mit einem Essay von Maike Albath. Secession, Zürich 2017, 176 S., 20 €