Wie sie es mit 90 Jahren schaffe, so jung zu sein, fragt der nach rührseligen Geschichten gierende Fernsehmoderator im Vorgespräch zu einem Interview. Ob es ihr Glaube sei, der sie jung halte?

Frau Stern aus Berlin antwortet darauf mit einem lauten, scheppernden Raucherlachen. Als der TV-Talker dann später während der Aufzeichnung erneut gefühlige Geschichten über den Holocaust und Frau Sterns angeblichen Glauben auspackt, wird sie dann doch ungehalten. Raunzt ihm ein »Was für ein Schwachsinn!« hin und verlässt kurzerhand das Studio.

Nichts liegt Frau Stern ferner als Schwulst und Pathos.

Denn nichts liegt Frau Stern ferner als Schwulst und Pathos. Die betagte Dame ist vielmehr eine Freundin klarer und nüchterner Worte: Dass sie sterben wolle und eine Waffe brauche, erzählt sie zum Beispiel freimütig. Ein Mensch solle abtreten, solange er das noch selbst bestimmen könne, findet sie.

Außerdem hat sie genug Leben gehabt: Den Holocaust miterlebt, ein erfolgreiches Restaurant geführt, viele Männer geliebt, ein Kind großgezogen, den Ehemann zu Grabe getragen.

LADY Allerdings: Die Tage der nur äußerlich greisen Lady sind noch immer strukturiert und voller Menschen. Die Bardame hinterm Tresen ihrer Berliner Stammkneipe, der Hausarzt, der Frau Stern nicht beim Sterben helfen will, der Spätkauf-Betreiber, bei dem sie sich ihre Zigaretten besorgt.

Oder der attraktive Friseur, der ihr bei Hausbesuchen die Haare schneidet – ein Joint oder gemeinsames Tänzchen danach inklusive. Anhand dieser Beziehung verhandelt der Film Frau Stern von Anatol Schuster nebenbei auch die Begierde im Alter – in einer Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht.

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, ihr Leben zu beenden, klopft Frau Stern auch bei ihrer Clique an.

Und dann sind da noch Frau Sterns Tochter, eine Klezmer-Sängerin, und ihre Enkelin Elli, genannt »das Schätzchen«. Elli – zwischen Mitte und Ende 20 – tritt gelegentlich auf Kleinkunstbühnen auf, jobbt als Essenslieferantin oder Kellnerin, kifft, tanzt und hängt mit ihren Freunden ab.

Ihre Todessehnsucht ist auch nicht ad acta gelegt. Aber aufgeschoben.

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, ihr Leben zu beenden, klopft Frau Stern auch bei ihrer Clique an. Und bleibt kleben an dem ungebundenen Dasein und der Lebenslust der jungen Leute. Wobei das viel kitschiger klingt, als es im Film ist: Da wird die 90-Jährige ganz beiläufig Teil der Feier-Truppe, und ihre Todessehnsucht ist auch nicht ad acta gelegt. Aber aufgeschoben.

Diesen Geschehnissen sehen Regisseur Schuster und Kameramann Adrian Campean mit dokumentarisch anmutendem Blick zu. Ohnehin vermischen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion: Denn die kurz nach der Filmpremiere gestorbene Frau-Stern-Darstellerin Ahuva Sommerfeld ist kein Schauspiel-Profi, und ihre Biografie überschneidet sich teils mit der ihrer Rolle. So spielt ihre echte Tochter, die Klezmer-Sängerin, Schauspielerin und Aktivistin Nirit Sommerfeld, auch im Film ihre Tochter (und steuerte Musik bei).

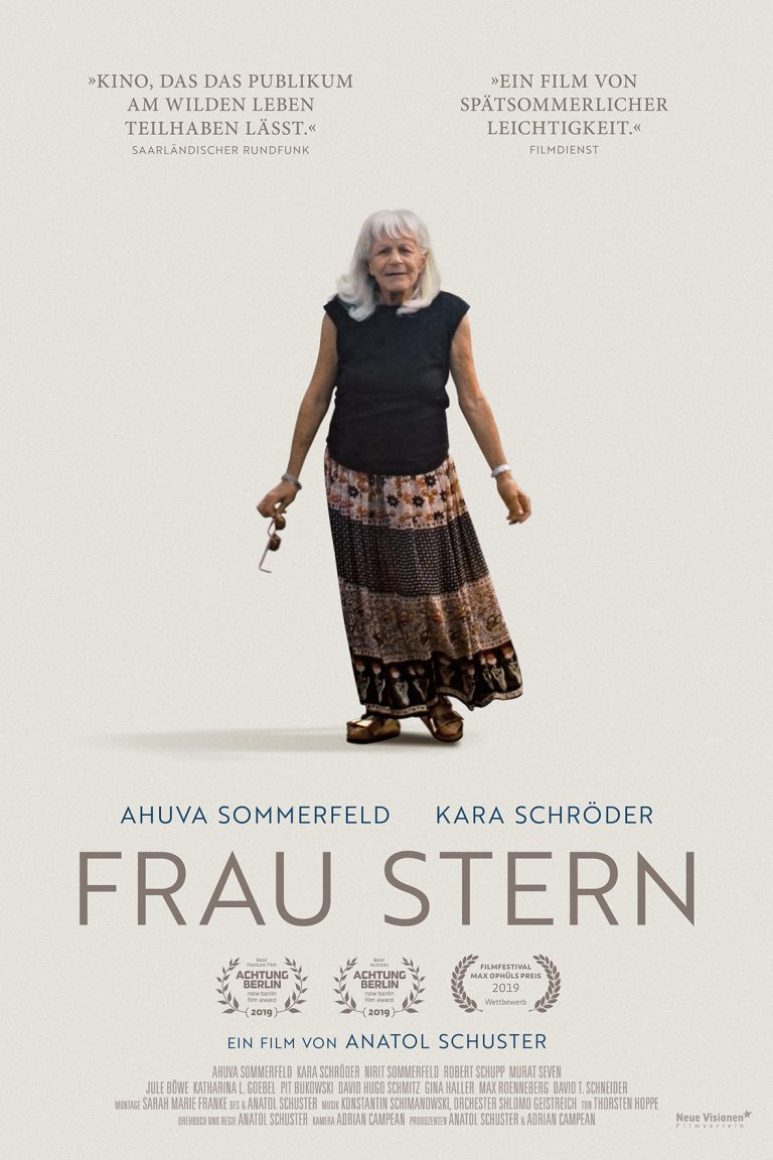

STARK Schuster schrieb der leicht gebeugten Ahuva Sommerfeld mit dem schlohweißen Haar und der tiefen Stimme die Rolle der Frau Stern auf den Leib. Und tatsächlich steht und fällt der Film mit ihrer starken Präsenz – auch wenn alle anderen Mitwirkenden und Gewerke ihre Sache ebenfalls fantastisch machen. »Frau Stern« ist eine One-Woman-Show, die man fulminant nennen würde, wenn das nicht dem lakonisch-trockenen Ton des Films zuwiderliefe.

Der Film steht und fällt mit ihrer starken Präsenz von Ahuva Sommerfeld.

Schöner kann man eigentlich gar nicht abtreten als mit einem Werk, das einem ein solch berührendes, wahrhaftiges und witziges Denkmal setzt. Denn dass Sommerfeld sehr offensichtlich keine Schauspielerin ist, stattdessen aber enorm viel Witz, Charisma und Chuzpe mitbringt, passt perfekt zu diesem Film, der mit der Trennlinie zwischen Wirklichkeit und Dichtung spielt.

Dazu gehört, dass die Figuren rund um Frau Stern von Profis gespielt werden. So überzeugt besonders »das Schätzchen« – eine feinfühlig geschriebene Figur, von Kara Schröder wunderbar natürlich gespielt. Die sorgfältig komponierten Bilder sind ein reizvoller Gegensatz zu der Art der Figuren und Erzählung.

Ergänzt werden die Bilder durch eine Tonspur, mal mit schrägem Gefiepse, mit Lounge- oder Techno-, mal mit Klezmer-Musik. Zusammen bildet all das ein perfektes Gerüst, zwischen dessen Streben sich eine federleichte, improvisiert wirkende, wie hingetupfte Geschichte entwickelt.

Ab 29. August im Kino.